よむ、つかう、まなぶ。

介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (34 ページ)

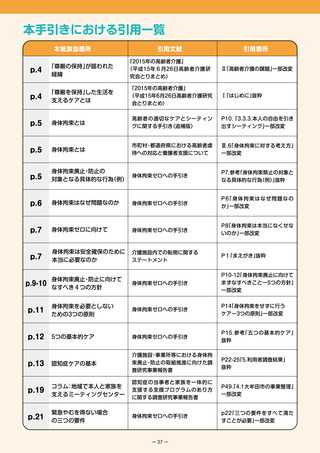

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |

| 出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

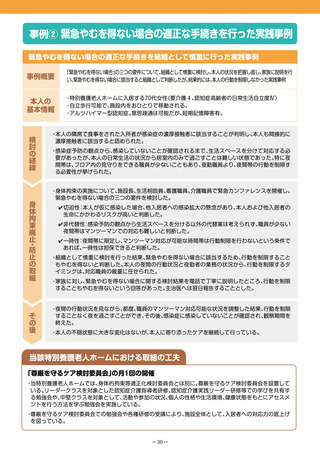

事例④ 要因除去により身体拘束を解除することができた実践事例

身体拘束を必要とした要因を取り除くことにより身体拘束を解除することができた実践事例

事例概要

経鼻経管栄養チューブを自分で抜いてしまう理由をアセスメントし、本人にとって不快な要因

を除き、自分で抜かなくなった実践事例

本人の

基本情報

・特別養護老人ホームに入居する90代男性(要介護5、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳ)

・経鼻経管栄養チューブ、膀胱留置カテーテルを留置した状態で、特別養護老人ホームに退院。

・入院中は頻繁に自己抜去するため、両上肢を抑制帯で固定していた。

入居直後の状態

・退院時に身体拘束廃止委員会および事故防止委員会にて、緊急やむを得ない場合に該当するかどう

かの検討を行った。

・委員会には、生活相談員、看護主任、介護職員が参加し、医師である理事長にも相談した。

✔切迫性:栄養注入中にチューブを自分で抜いてしまい、栄養が十分とれなくなる可能性が高いと

判断した。

✔非代替性:必要な栄養を採る手段が他にないことを確認した。

✔一時性:施設に退院後、本人にとって何が不快かを把握するまでの期間に限定した。

・検討の結果、本人の生活状況を把握するまでの期間、右上肢のみ抑制帯で固定することとした。家族

へも丁寧に説明し、本人の安全のためにはやむを得ないと回答があった。

・毎日の生活記録や1日2回の申し送りで情報共有を行い、自分でチューブを抜いてしまう原因を介

護職員、看護職員等本人にかかわる職員が連携してアセスメントした。

身体拘束廃止・防止の取組

・アセスメントの結果、チューブが視界に入るため気になっていること、チューブが当たっている部

分のかゆみにより、手で顔をかくときにチューブを抜くことが多いことが分かったため、週3回の入

浴、毎日の清拭・保湿により清潔を保つことができるようケアを行った。

・経鼻経管栄養注入中にチューブを抜くことを防ぐため、注入中には離床し、注入時間を短縮するこ

とができる経腸栄養剤を使用した。

・家族から、本人が音楽やお花が好きだったことをお聞きし、本人の好きな音楽を流す、散歩でお花を

見る等、気分転換してもらいながら過ごすようにした。

・職員が、自分が担当したときに、チューブを抜いてほしくない等、不安や責任を感じていたため、経鼻

経管栄養注入時間以外にチューブを抜いてしまった場合の連絡体制や対応方法について周知した。

・ケア内容が数日単位で変わることもあるため、休みや夜勤の職員に対して、変更内容の伝え漏れが

無いよう、書面と口頭でのコミュニケーションがとれるよう努めた。

・本人の生活状況は、日々モニタリングを行い、その都度ケアプランのサービス内容を変更し、家族に

適宜経過報告を行い、十分な説明を行うように心がけた。

その後

・基本的なケアを職員間で統一して、継続して実施することにより、穏やかに生活することができる

ようになった。

・入居から1カ月後には経管栄養時以外は日中身体拘束せずに過ごし、2カ月後には終日身体拘束を

解除することができた。

当該特別養護老人ホームにおける身体拘束の考え方

・経鼻経管栄養は、ストレスや誤嚥リスクも伴うため、経鼻経管栄養の継続について検討を行っている(※)。

※日本静脈経腸栄養学会による「静脈経腸栄養ガイドライン 第3版」によると、経鼻経管栄養(経鼻胃管)を施行する期間として4週間未満が推奨されている。

ー 32 ー

身体拘束を必要とした要因を取り除くことにより身体拘束を解除することができた実践事例

事例概要

経鼻経管栄養チューブを自分で抜いてしまう理由をアセスメントし、本人にとって不快な要因

を除き、自分で抜かなくなった実践事例

本人の

基本情報

・特別養護老人ホームに入居する90代男性(要介護5、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳ)

・経鼻経管栄養チューブ、膀胱留置カテーテルを留置した状態で、特別養護老人ホームに退院。

・入院中は頻繁に自己抜去するため、両上肢を抑制帯で固定していた。

入居直後の状態

・退院時に身体拘束廃止委員会および事故防止委員会にて、緊急やむを得ない場合に該当するかどう

かの検討を行った。

・委員会には、生活相談員、看護主任、介護職員が参加し、医師である理事長にも相談した。

✔切迫性:栄養注入中にチューブを自分で抜いてしまい、栄養が十分とれなくなる可能性が高いと

判断した。

✔非代替性:必要な栄養を採る手段が他にないことを確認した。

✔一時性:施設に退院後、本人にとって何が不快かを把握するまでの期間に限定した。

・検討の結果、本人の生活状況を把握するまでの期間、右上肢のみ抑制帯で固定することとした。家族

へも丁寧に説明し、本人の安全のためにはやむを得ないと回答があった。

・毎日の生活記録や1日2回の申し送りで情報共有を行い、自分でチューブを抜いてしまう原因を介

護職員、看護職員等本人にかかわる職員が連携してアセスメントした。

身体拘束廃止・防止の取組

・アセスメントの結果、チューブが視界に入るため気になっていること、チューブが当たっている部

分のかゆみにより、手で顔をかくときにチューブを抜くことが多いことが分かったため、週3回の入

浴、毎日の清拭・保湿により清潔を保つことができるようケアを行った。

・経鼻経管栄養注入中にチューブを抜くことを防ぐため、注入中には離床し、注入時間を短縮するこ

とができる経腸栄養剤を使用した。

・家族から、本人が音楽やお花が好きだったことをお聞きし、本人の好きな音楽を流す、散歩でお花を

見る等、気分転換してもらいながら過ごすようにした。

・職員が、自分が担当したときに、チューブを抜いてほしくない等、不安や責任を感じていたため、経鼻

経管栄養注入時間以外にチューブを抜いてしまった場合の連絡体制や対応方法について周知した。

・ケア内容が数日単位で変わることもあるため、休みや夜勤の職員に対して、変更内容の伝え漏れが

無いよう、書面と口頭でのコミュニケーションがとれるよう努めた。

・本人の生活状況は、日々モニタリングを行い、その都度ケアプランのサービス内容を変更し、家族に

適宜経過報告を行い、十分な説明を行うように心がけた。

その後

・基本的なケアを職員間で統一して、継続して実施することにより、穏やかに生活することができる

ようになった。

・入居から1カ月後には経管栄養時以外は日中身体拘束せずに過ごし、2カ月後には終日身体拘束を

解除することができた。

当該特別養護老人ホームにおける身体拘束の考え方

・経鼻経管栄養は、ストレスや誤嚥リスクも伴うため、経鼻経管栄養の継続について検討を行っている(※)。

※日本静脈経腸栄養学会による「静脈経腸栄養ガイドライン 第3版」によると、経鼻経管栄養(経鼻胃管)を施行する期間として4週間未満が推奨されている。

ー 32 ー