よむ、つかう、まなぶ。

介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (6 ページ)

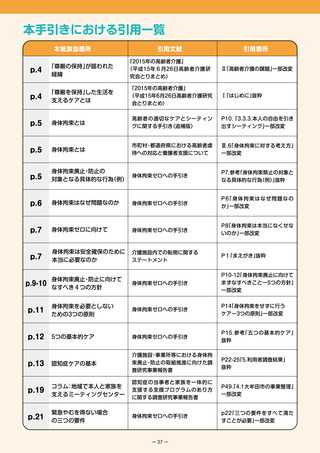

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |

| 出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1-1

本人の尊厳を保持した生活を

支えるケアを目指して

すべての高齢者が尊厳を保持した生活を継続していくためには、本人にかかわるすべての方が「尊厳

の保持」を理解し、たとえ本人が認知症等により介護が必要となり、自分の意思を周囲の人々に十分に

表明できない状態、または周囲の人々から確認できない状態であったとしても、本人の自立したその人

らしい生活を支えるケアを確立することが重要です。

本人の自立したその人らしい生活を支えるケアの確立にあたっては、施設・事業所等の中だけではなく、本人にかかわる家族や

関係者・関係機関等の間で「尊厳の保持」について共通認識を持つことが前提となる。

実際に「本人の自立したその人らしい生活を支えるケア」を確立していくうえでは、本人の望む生活や気持ちを理解することが

第一歩となる。認知症だからこうした方が良いはず、要介護状態だからこれはできないだろう等と勝手に決めつけず、できるこ

と・できる可能性があることに着目し、本人の意思を尊重し、誰もが大切にしたい生活を続けていくための努力が求められる。

「尊厳の保持」が謳われた経緯

日本国憲法第13条前段は、

「すべて国民は、個人として尊重される。」と規定している。これは、どのような状態にあっても、すべて

の人間には侵すことのできない価値が等しくあり、その尊厳が守られるべき旨を規定したものである。そして、国民と国民との間

の基本的な関係を規定した法律(民法)においても、

「個人の尊厳」を旨として解釈されるべきことが定められている(同法第2条)。

平成12年4月に施行された介護保険法は、

「 尊厳の保持」を規定していなかったが、同年5月に改正された社会福祉法は、福祉

サービスの基本的理念として、

「個人の尊厳の保持」を定めた(同法第3条)。また、

「2015年の高齢者介護」

(平成15年6月高齢者介

護研究会)

(以下「2015年の高齢者介護」という)は、

「高齢者がたとえ介護を必要とする状態になっても、その人らしい生活を自分

の意思で送ることを可能とすること、すなわち『高齢者の尊厳を支えるケア』の実現」を目指すべき旨を提言した。これらを受け

て、平成17年6月に改正された介護保険法は、高齢者が「尊厳を保持」することをその目的規定(同法第1条)に加えた。そして、令和

6年1月に施行された認知症基本法においても、

「認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすこと」が、その目的として示

されている(同法第1条)。

「2015年の高齢者介護」が提言するように、

「その人らしい生活を自分の意思で送ることを可能とすること」が「尊厳の保持」に

は必要であるが、たとえ認知症等の影響により、自分の意思を周囲の人々に十分に表明できない状態、または周囲の人々から確認

できない状態であったとしても、人間として尊重し、その人らしいケアをすることが「尊厳の保持」には不可欠である。

身体拘束は、本人の行動の自由を制限し、尊厳を損なう行為である。誰もが大切にしたい生活を続けていくために、本人にかか

わる家族や関係者・関係機関等の間で、共通認識を持つ必要がある。

「尊厳を保持」した生活を支えるケアとは

「2015年の高齢者介護」では、

「高齢者の尊厳を支えるケア」とは、

「高齢者がたとえ介護を必要とする状態になっても、その人

らしい生活を自分の意思で送ることを可能とすること」としている。

この「自分の意思」で生活を送ることを可能とするには、高齢者一人一人が自分で意思を形成し、それを表明し、その意思が尊重

され、日常生活・社会生活を決めていくこと、そして決めたことを実現していくことが重要である。

そして、すべての人が、

「生命」をはじめ、その人がもつ権利が護られ、誇りを持った一人の人間として、その人らしく暮らし続け

ていくことができるように支援する権利擁護の視点が求められる。

高齢者のケアに携わる者は、自分の行っているケアを、自分自身あるいは自分の大切な家族等、自分ごととして捉え、施設や事

業所等の都合は一切排除し、家族の想いや状態を把握し支援しながら、目の前の本人の声、声なき声をしっかりと聞いていくこと

を心掛ける必要がある。

ー4ー

本人の尊厳を保持した生活を

支えるケアを目指して

すべての高齢者が尊厳を保持した生活を継続していくためには、本人にかかわるすべての方が「尊厳

の保持」を理解し、たとえ本人が認知症等により介護が必要となり、自分の意思を周囲の人々に十分に

表明できない状態、または周囲の人々から確認できない状態であったとしても、本人の自立したその人

らしい生活を支えるケアを確立することが重要です。

本人の自立したその人らしい生活を支えるケアの確立にあたっては、施設・事業所等の中だけではなく、本人にかかわる家族や

関係者・関係機関等の間で「尊厳の保持」について共通認識を持つことが前提となる。

実際に「本人の自立したその人らしい生活を支えるケア」を確立していくうえでは、本人の望む生活や気持ちを理解することが

第一歩となる。認知症だからこうした方が良いはず、要介護状態だからこれはできないだろう等と勝手に決めつけず、できるこ

と・できる可能性があることに着目し、本人の意思を尊重し、誰もが大切にしたい生活を続けていくための努力が求められる。

「尊厳の保持」が謳われた経緯

日本国憲法第13条前段は、

「すべて国民は、個人として尊重される。」と規定している。これは、どのような状態にあっても、すべて

の人間には侵すことのできない価値が等しくあり、その尊厳が守られるべき旨を規定したものである。そして、国民と国民との間

の基本的な関係を規定した法律(民法)においても、

「個人の尊厳」を旨として解釈されるべきことが定められている(同法第2条)。

平成12年4月に施行された介護保険法は、

「 尊厳の保持」を規定していなかったが、同年5月に改正された社会福祉法は、福祉

サービスの基本的理念として、

「個人の尊厳の保持」を定めた(同法第3条)。また、

「2015年の高齢者介護」

(平成15年6月高齢者介

護研究会)

(以下「2015年の高齢者介護」という)は、

「高齢者がたとえ介護を必要とする状態になっても、その人らしい生活を自分

の意思で送ることを可能とすること、すなわち『高齢者の尊厳を支えるケア』の実現」を目指すべき旨を提言した。これらを受け

て、平成17年6月に改正された介護保険法は、高齢者が「尊厳を保持」することをその目的規定(同法第1条)に加えた。そして、令和

6年1月に施行された認知症基本法においても、

「認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすこと」が、その目的として示

されている(同法第1条)。

「2015年の高齢者介護」が提言するように、

「その人らしい生活を自分の意思で送ることを可能とすること」が「尊厳の保持」に

は必要であるが、たとえ認知症等の影響により、自分の意思を周囲の人々に十分に表明できない状態、または周囲の人々から確認

できない状態であったとしても、人間として尊重し、その人らしいケアをすることが「尊厳の保持」には不可欠である。

身体拘束は、本人の行動の自由を制限し、尊厳を損なう行為である。誰もが大切にしたい生活を続けていくために、本人にかか

わる家族や関係者・関係機関等の間で、共通認識を持つ必要がある。

「尊厳を保持」した生活を支えるケアとは

「2015年の高齢者介護」では、

「高齢者の尊厳を支えるケア」とは、

「高齢者がたとえ介護を必要とする状態になっても、その人

らしい生活を自分の意思で送ることを可能とすること」としている。

この「自分の意思」で生活を送ることを可能とするには、高齢者一人一人が自分で意思を形成し、それを表明し、その意思が尊重

され、日常生活・社会生活を決めていくこと、そして決めたことを実現していくことが重要である。

そして、すべての人が、

「生命」をはじめ、その人がもつ権利が護られ、誇りを持った一人の人間として、その人らしく暮らし続け

ていくことができるように支援する権利擁護の視点が求められる。

高齢者のケアに携わる者は、自分の行っているケアを、自分自身あるいは自分の大切な家族等、自分ごととして捉え、施設や事

業所等の都合は一切排除し、家族の想いや状態を把握し支援しながら、目の前の本人の声、声なき声をしっかりと聞いていくこと

を心掛ける必要がある。

ー4ー