よむ、つかう、まなぶ。

介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (28 ページ)

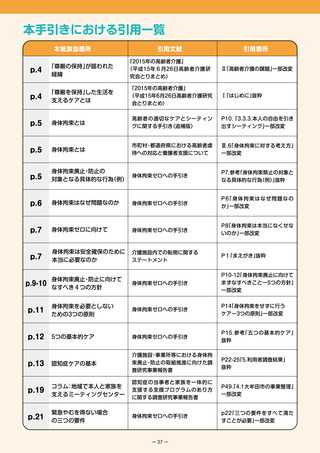

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |

| 出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

コラム

緊急やむを得ない場合の三つの要件を検討する

法的な意味

緊急やむを得ない場合の三つの要件を検討する法的な意味

人は誰でも個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、

立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とされます(憲法13条)。個人の尊厳は人が社会の中で生きていくうえで、他

者との関係でも尊重されなければなりません。生命、身体、自由などの権利が守られることは、その人にとって侵しがたい

重要な利益です。法律によって保護される利益を「法益(保護法益)」と言います。生命、身体、自由などの個人の法益を侵害

した場合、その行為は、高齢者の尊厳を損なうとともに、違法なものとして、民事上の責任や刑事上の処罰の対象になる場

合もあります。

もっともこれら個人的法益についても、自己または第三者の権利や利益(生命、身体、自由、または財産など)を侵害する

結果を生じるような危険な状態が客観的に存在し、その危険が直接切迫していることを避けるためには他の手段が無いと

いう緊急やむを得ない場合には、個人の法益を侵害することが違法にならない場合があります。この場合でも、守ろうとし

た法益と侵害された法益が等しいか、守ろうとした法益が侵害された法益より重大である必要があります。

身体を拘束することは、本来高齢者の身体の自由や移動の自由、意思の自由などの高齢者の権利を侵害するもので、その

侵害よりも、その高齢者本人の生命や身体の安全の確保といった法益が上回る場合に例外的に許容されるものであり、そ

の高齢者の生命・身体を保護すべき必要性について、危険が切迫しているか、他に取りうる手段がないか、手段として相当

なものであるかといった点から検討することになります。

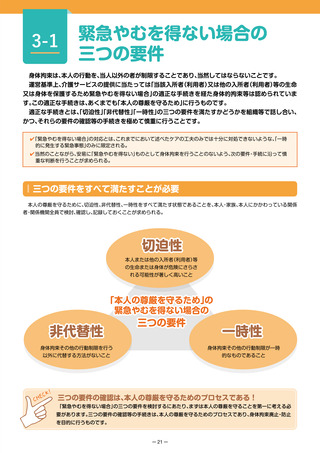

「身体拘束のゼロへの手引き」において示した「緊急やむを得ない場合」に該当する切迫性、非代替性、一時性の三つの要

件は、このような侵害される法益と手段との関係性を考慮しています。

日本弁護士連合会高齢者・障害者権利支援センター

ー 26 ー

委員

滝沢

香

緊急やむを得ない場合の三つの要件を検討する

法的な意味

緊急やむを得ない場合の三つの要件を検討する法的な意味

人は誰でも個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、

立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とされます(憲法13条)。個人の尊厳は人が社会の中で生きていくうえで、他

者との関係でも尊重されなければなりません。生命、身体、自由などの権利が守られることは、その人にとって侵しがたい

重要な利益です。法律によって保護される利益を「法益(保護法益)」と言います。生命、身体、自由などの個人の法益を侵害

した場合、その行為は、高齢者の尊厳を損なうとともに、違法なものとして、民事上の責任や刑事上の処罰の対象になる場

合もあります。

もっともこれら個人的法益についても、自己または第三者の権利や利益(生命、身体、自由、または財産など)を侵害する

結果を生じるような危険な状態が客観的に存在し、その危険が直接切迫していることを避けるためには他の手段が無いと

いう緊急やむを得ない場合には、個人の法益を侵害することが違法にならない場合があります。この場合でも、守ろうとし

た法益と侵害された法益が等しいか、守ろうとした法益が侵害された法益より重大である必要があります。

身体を拘束することは、本来高齢者の身体の自由や移動の自由、意思の自由などの高齢者の権利を侵害するもので、その

侵害よりも、その高齢者本人の生命や身体の安全の確保といった法益が上回る場合に例外的に許容されるものであり、そ

の高齢者の生命・身体を保護すべき必要性について、危険が切迫しているか、他に取りうる手段がないか、手段として相当

なものであるかといった点から検討することになります。

「身体拘束のゼロへの手引き」において示した「緊急やむを得ない場合」に該当する切迫性、非代替性、一時性の三つの要

件は、このような侵害される法益と手段との関係性を考慮しています。

日本弁護士連合会高齢者・障害者権利支援センター

ー 26 ー

委員

滝沢

香