よむ、つかう、まなぶ。

介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (21 ページ)

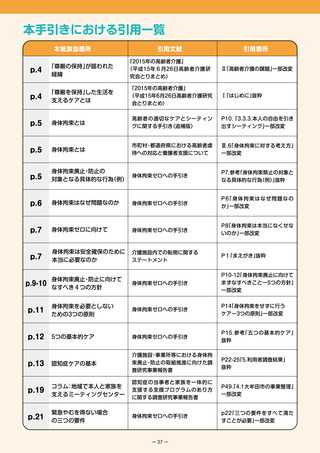

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |

| 出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

コラム

地域で本人と家族を支えるミーティングセンター

認知症の本人と家族がともに歩むための“関係づくり”へ

みなさんは認知症とともに生きる本人の家族から「物忘れが始まって引きこもっている。外に出したい。」という相談を

受けたことはないでしょうか?

私が地域包括支援センターに在籍していた際にも、このような相談を受けていました。そして、自宅を訪ねると、本人に

「外出したい」という希望は無く、怪訝そうな顔をして黙り込んである事が多くありました。

それは、家族の「外に出したい」という希望、そして本人の「外出」についての希望が一致していないということでしょう。

また、このような場合は、本人と家族の関係性が、良好ではないケースが多いように感じていました。

福岡県大牟田市では、長年にわたり認知症支援の中心は本人であると考え、本人のみが集まるミーティングを実施して

きました。他方、家族の支援も重要であるため、家族のみが集まるミーティングも並行して取り組んできました。

しかし、本人と家族の関係性が良好ではない場合、それぞれのミーティングのみでは、本人・家族を一体的に支えるネッ

トワークの醸成、また、その両者の関係性を再構築することが難しいことが多くありました。

そこで、令和2年度からミーティングセンター(本人と家族の一体的支援プログラム)を開始することにしました。ミー

ティングセンターとは、本人と家族の関係性を再構築し、

「認知症の本人と家族がともに歩むための“関係づくり”への調

整・サポートによって在宅生活の安定と継続が図られること」を目的としています。認知症の本人は、認知症の診断を受け

ることにより、その瞬間から認知症とともに生きることになり、また家族も、認知症とともに生きる者の家族として生きる

ことになります。両者とも、診断を受けることにより、今後の不安と同時に孤立を感じてしまう場合があります。しかしな

がら、両者が見る景色は決して同じではなく、それぞれ別々の不安を抱えることもあります。

本市の場合は、認知症の初期段階の相談を受けることが多い地域包括支援センターがミーティングセンターを主催する

ことになりました(2024年1月時点では6か所中4か所が実施)。

このミーティングセンタープログラムは、お互いの主体性と関係性の構築を醸成することに重きを置いていますので、

プログラム内容は特に定めていません。その日の気分でお茶を飲みながらお話をするだけの人もいれば、地域のイベント

や観光、食事に出かける方もおられます。個人やお互いが決めた心地よい空間と時間のなかで、本人は他の認知症の人や家

族、そして家族も他の認知症の人や家族と出会い、自然にお互いの状況を知りながら、本人と家族の関係性の在り方の気づ

きを育みます。

このプログラムを通し、本人は自信を取り戻し、認知症とともに生きる本人としての自己開示ができるようになります。

また、家族は認知症とともに生きる家族として、羞恥心からの脱却や本人の理解が進みます。更に、このプログラムに参加

した専門職も、真の本人や家族、そしてその関係性に出会え、一体的な支援について考えることができるようです。

これからも、このミーティングセンタープログラムを通し、在宅における「本人と家族の尊厳の保持」に務めようと考え

ています。

令和3年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)

「認知症の当事者と家族を一体的に支援する支援プログラムのあり方に関する調査研究事業報告書」一部引用

大牟田市保健福祉部福祉支援室福祉課 相談支援包括化推進員

医療法人静光園白川病院 医療連携室長

猿渡 進平

ー 19 ー

地域で本人と家族を支えるミーティングセンター

認知症の本人と家族がともに歩むための“関係づくり”へ

みなさんは認知症とともに生きる本人の家族から「物忘れが始まって引きこもっている。外に出したい。」という相談を

受けたことはないでしょうか?

私が地域包括支援センターに在籍していた際にも、このような相談を受けていました。そして、自宅を訪ねると、本人に

「外出したい」という希望は無く、怪訝そうな顔をして黙り込んである事が多くありました。

それは、家族の「外に出したい」という希望、そして本人の「外出」についての希望が一致していないということでしょう。

また、このような場合は、本人と家族の関係性が、良好ではないケースが多いように感じていました。

福岡県大牟田市では、長年にわたり認知症支援の中心は本人であると考え、本人のみが集まるミーティングを実施して

きました。他方、家族の支援も重要であるため、家族のみが集まるミーティングも並行して取り組んできました。

しかし、本人と家族の関係性が良好ではない場合、それぞれのミーティングのみでは、本人・家族を一体的に支えるネッ

トワークの醸成、また、その両者の関係性を再構築することが難しいことが多くありました。

そこで、令和2年度からミーティングセンター(本人と家族の一体的支援プログラム)を開始することにしました。ミー

ティングセンターとは、本人と家族の関係性を再構築し、

「認知症の本人と家族がともに歩むための“関係づくり”への調

整・サポートによって在宅生活の安定と継続が図られること」を目的としています。認知症の本人は、認知症の診断を受け

ることにより、その瞬間から認知症とともに生きることになり、また家族も、認知症とともに生きる者の家族として生きる

ことになります。両者とも、診断を受けることにより、今後の不安と同時に孤立を感じてしまう場合があります。しかしな

がら、両者が見る景色は決して同じではなく、それぞれ別々の不安を抱えることもあります。

本市の場合は、認知症の初期段階の相談を受けることが多い地域包括支援センターがミーティングセンターを主催する

ことになりました(2024年1月時点では6か所中4か所が実施)。

このミーティングセンタープログラムは、お互いの主体性と関係性の構築を醸成することに重きを置いていますので、

プログラム内容は特に定めていません。その日の気分でお茶を飲みながらお話をするだけの人もいれば、地域のイベント

や観光、食事に出かける方もおられます。個人やお互いが決めた心地よい空間と時間のなかで、本人は他の認知症の人や家

族、そして家族も他の認知症の人や家族と出会い、自然にお互いの状況を知りながら、本人と家族の関係性の在り方の気づ

きを育みます。

このプログラムを通し、本人は自信を取り戻し、認知症とともに生きる本人としての自己開示ができるようになります。

また、家族は認知症とともに生きる家族として、羞恥心からの脱却や本人の理解が進みます。更に、このプログラムに参加

した専門職も、真の本人や家族、そしてその関係性に出会え、一体的な支援について考えることができるようです。

これからも、このミーティングセンタープログラムを通し、在宅における「本人と家族の尊厳の保持」に務めようと考え

ています。

令和3年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)

「認知症の当事者と家族を一体的に支援する支援プログラムのあり方に関する調査研究事業報告書」一部引用

大牟田市保健福祉部福祉支援室福祉課 相談支援包括化推進員

医療法人静光園白川病院 医療連携室長

猿渡 進平

ー 19 ー