よむ、つかう、まなぶ。

参考資料3 厚生労働科学研究の成果に関する評価(令和4年度報告書) (60 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31012.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会(第21回 2/3)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和4年度

医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業

「成果に関する評価」

(748,174 千円)

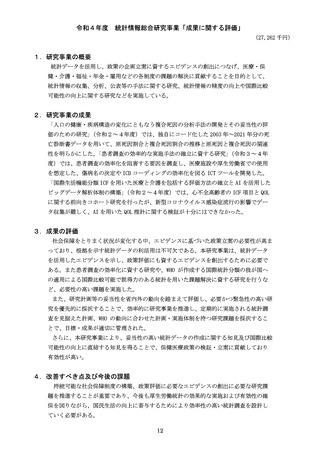

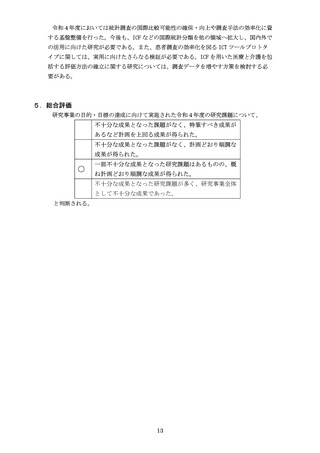

1.研究事業の概要

無承認無許可医薬品の監視業務、麻薬・覚醒剤等の薬物乱用対策、血液安全対策、医薬

品販売制度・薬剤師の資質向上等の薬事行政における各種制度における課題に対して、

政策を実行するために必要な規制(レギュレーション)について、科学的合理性と社会

的正当性に関する根拠に基づいて整備するための研究を行う。

2.研究事業の成果

国内外におけるプログラム医療機器の規制状況や事例の調査等が行われ、令和5年3

月にプログラムの医療機器該当性に関するガイドラインが改定された。危険ドラッグ成

分等の迅速な識別法・鑑別法の開発が行われ、医薬品医療機器等法に基づく指定薬物へ

の指定可否にかかる基礎資料として活用されるとともに、識別法・鑑別法は麻薬取締部

等の関係機関に共有され、取締りに活用された。新型コロナウイルス感染症及びエムポ

ックス(サル痘)に関連する献血制限についての検討により、新型コロナウイルスの既

感染者やワクチン接種者等の献血制限が決定され、また血液製剤等に係る遡及調査ガイ

ドラインが一部改正された。医薬品の店舗販売業における管理者要件の見直しに当たっ

て管理者に求められる追加的研修について検討が行われ、提言がとりまとめられた。当

該とりまとめを踏まえ、令和5年3月に医薬品医療機器等法施行規則が改正された。

3.成果の評価

危険ドラッグ成分等の迅速な識別法・鑑別法の開発や、医薬品の店舗販売業における

管理者要件の見直しに関する提言をとりまとめるなど、薬事行政における各種制度を検

討する上で重要な成果があげられた。また、献血の推進や、血液製剤の安全性の向上及

び安定供給にも寄与しているなど、本研究事業の行政的な意義は大きい。

研究班会議には必要に応じて製薬団体や医療従事者、都道府県薬事取締当局等も参画す

るなど効率的に研究が行われた。研究成果を踏まえ、関連省令や通知の改正をするな

ど、効率的、効果的な制度の運用がなされた。

4.改善すべき点及び今後の課題

個人輸入代行業者による未承認医薬品等の個人輸入が行われている現状に対し、偽造

医薬品含め未承認医薬品に対する輸入監視手法の検討を行い、偽造薬や健康被害情報の

提供を通じた国民に対する注意喚起を充実させる必要がある。

海外では、NPS(新規精神作用物質)による健康被害が報告されており、これらの物質

がインターネット販売等を通じて国内に流入する可能性があるため、NPS に関する海外の

情報の収集及び分析法・鑑別法の構築が求められている。

血液製剤の適正使用に係る「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指

針」について、本研究事業の成果をもとに、地域の実状や科学的知見を踏まえた改定等

を行い、更なる血液製剤の適正使用を推進する必要がある。

57

医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業

「成果に関する評価」

(748,174 千円)

1.研究事業の概要

無承認無許可医薬品の監視業務、麻薬・覚醒剤等の薬物乱用対策、血液安全対策、医薬

品販売制度・薬剤師の資質向上等の薬事行政における各種制度における課題に対して、

政策を実行するために必要な規制(レギュレーション)について、科学的合理性と社会

的正当性に関する根拠に基づいて整備するための研究を行う。

2.研究事業の成果

国内外におけるプログラム医療機器の規制状況や事例の調査等が行われ、令和5年3

月にプログラムの医療機器該当性に関するガイドラインが改定された。危険ドラッグ成

分等の迅速な識別法・鑑別法の開発が行われ、医薬品医療機器等法に基づく指定薬物へ

の指定可否にかかる基礎資料として活用されるとともに、識別法・鑑別法は麻薬取締部

等の関係機関に共有され、取締りに活用された。新型コロナウイルス感染症及びエムポ

ックス(サル痘)に関連する献血制限についての検討により、新型コロナウイルスの既

感染者やワクチン接種者等の献血制限が決定され、また血液製剤等に係る遡及調査ガイ

ドラインが一部改正された。医薬品の店舗販売業における管理者要件の見直しに当たっ

て管理者に求められる追加的研修について検討が行われ、提言がとりまとめられた。当

該とりまとめを踏まえ、令和5年3月に医薬品医療機器等法施行規則が改正された。

3.成果の評価

危険ドラッグ成分等の迅速な識別法・鑑別法の開発や、医薬品の店舗販売業における

管理者要件の見直しに関する提言をとりまとめるなど、薬事行政における各種制度を検

討する上で重要な成果があげられた。また、献血の推進や、血液製剤の安全性の向上及

び安定供給にも寄与しているなど、本研究事業の行政的な意義は大きい。

研究班会議には必要に応じて製薬団体や医療従事者、都道府県薬事取締当局等も参画す

るなど効率的に研究が行われた。研究成果を踏まえ、関連省令や通知の改正をするな

ど、効率的、効果的な制度の運用がなされた。

4.改善すべき点及び今後の課題

個人輸入代行業者による未承認医薬品等の個人輸入が行われている現状に対し、偽造

医薬品含め未承認医薬品に対する輸入監視手法の検討を行い、偽造薬や健康被害情報の

提供を通じた国民に対する注意喚起を充実させる必要がある。

海外では、NPS(新規精神作用物質)による健康被害が報告されており、これらの物質

がインターネット販売等を通じて国内に流入する可能性があるため、NPS に関する海外の

情報の収集及び分析法・鑑別法の構築が求められている。

血液製剤の適正使用に係る「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指

針」について、本研究事業の成果をもとに、地域の実状や科学的知見を踏まえた改定等

を行い、更なる血液製剤の適正使用を推進する必要がある。

57