よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料3-2】ポリオウイルスに対する緊急時対応計画(案)[1.3MB] (33 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

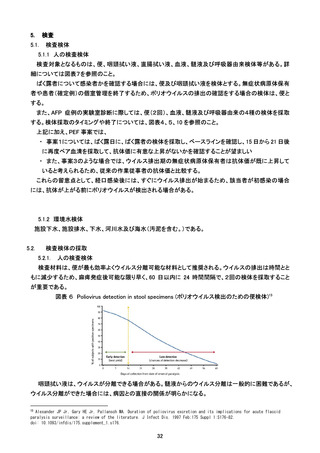

AFP 症例の検体採取については、「急性弛緩性麻痺を認める疾患のサーベイランス・診断・検査・治療

に関する手引き(第3版)」を参考に、便、血液及び呼吸器由来検体等を採取すること。各種検体の採取方

法は以下に示す。(図表7参照)

・便については、発症後できるだけ速やかに、24 時間以上の間隔をあけて、2回採取する。排便が認め

られない場合は、直腸拭い液1mL 程度を採取してもよい。

・咽頭拭い液については、咽頭扁桃の辺りを綿棒で拭い採取する。

・血液については、急性期と回復期のペア血清の保管が重要である。採取した検体は採取後2日以内

に、末梢血単核球と血漿成分に分けられる場合は、分けることが望ましい。分けることができない場合

は、冷蔵で3日以内に検査実施機関に搬送する。4日以上になる場合は-70℃以下で凍結し、全血溶

血サンプルでも可とする。

図表 7 ウイルス検体採取方法図14

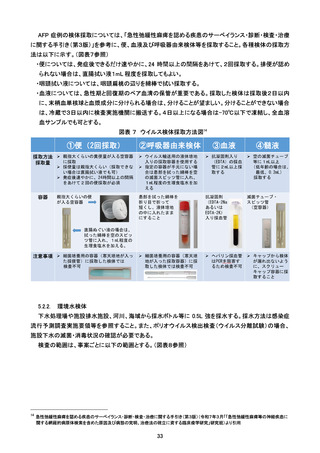

5.2.2.

環境水検体

下水処理場や施設排水施設、河川、海域から採水ボトル等に 0.5L 強を採水する。採水方法は感染症

流行予測調査実施要領等を参照すること。また、ポリオウイルス検出検査(ウイルス分離試験)の場合、

施設下水の滅菌・消毒状況の確認が必要である。

検査の範囲は、事案ごとに以下の範囲とする。(図表8参照)

14

急性弛緩性麻痺を認める疾患のサーベイランス・診断・検査・治療に関する手引き(第3版)(令和7年3月「「急性弛緩性麻痺等の神経疾患に

関する網羅的病原体検索を含めた原因及び病態の究明、治療法の確立に資する臨床疫学研究」研究班)より引用

33

に関する手引き(第3版)」を参考に、便、血液及び呼吸器由来検体等を採取すること。各種検体の採取方

法は以下に示す。(図表7参照)

・便については、発症後できるだけ速やかに、24 時間以上の間隔をあけて、2回採取する。排便が認め

られない場合は、直腸拭い液1mL 程度を採取してもよい。

・咽頭拭い液については、咽頭扁桃の辺りを綿棒で拭い採取する。

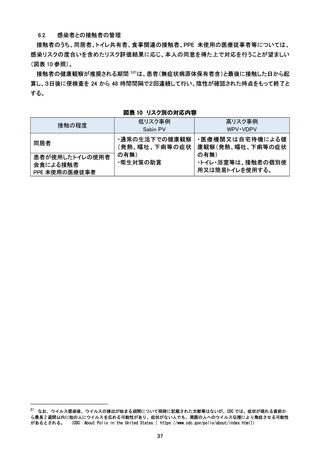

・血液については、急性期と回復期のペア血清の保管が重要である。採取した検体は採取後2日以内

に、末梢血単核球と血漿成分に分けられる場合は、分けることが望ましい。分けることができない場合

は、冷蔵で3日以内に検査実施機関に搬送する。4日以上になる場合は-70℃以下で凍結し、全血溶

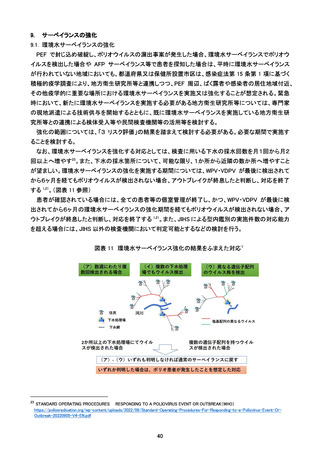

血サンプルでも可とする。

図表 7 ウイルス検体採取方法図14

5.2.2.

環境水検体

下水処理場や施設排水施設、河川、海域から採水ボトル等に 0.5L 強を採水する。採水方法は感染症

流行予測調査実施要領等を参照すること。また、ポリオウイルス検出検査(ウイルス分離試験)の場合、

施設下水の滅菌・消毒状況の確認が必要である。

検査の範囲は、事案ごとに以下の範囲とする。(図表8参照)

14

急性弛緩性麻痺を認める疾患のサーベイランス・診断・検査・治療に関する手引き(第3版)(令和7年3月「「急性弛緩性麻痺等の神経疾患に

関する網羅的病原体検索を含めた原因及び病態の究明、治療法の確立に資する臨床疫学研究」研究班)より引用

33