よむ、つかう、まなぶ。

資料5 財政総論 (46 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/202050409zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/9)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

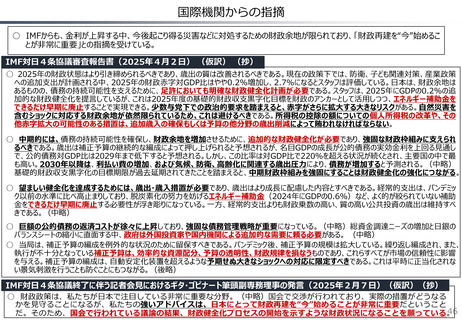

国際機関からの指摘

○ IMFからも、金利が上昇する中、今後起こり得る災害などに対処するための財政余地が限られており、「財政再建を“今”始めるこ

とが非常に重要」との指摘を受けている。

IMF対日4条協議審査報告書(2025年4月2日) (仮訳) (抄)

○ 2025年の財政状態はより引き締められるべきであり、歳出の質は改善されるべきである。現在の政策下では、防衛、子ども関連対策、産業政策

への追加支出が計画される中、2025年の財政赤字対GDP比はやや0.2%増加し、2.7%になるとスタッフは評価している。日本は、財政余地は

あるものの、債務の持続可能性を支えるために、足許においても明確な財政健全化計画が必要である。スタッフは、2025年にGDPの0.2%の追

加的な財政健全化を提言しているが、これは2025年度の基礎的財政収支黒字化目標を財政のアンカーとして活用しつつ、エネルギー補助金を

できるだけ早期に廃止することで実現できる。少数与党下での政治的要求を踏まえると、赤字がさらに拡大する大きなリスクがある。自然災害を

含むショックに対応する財政余地が依然限られているため、これは避けるべきである。所得税の控除の額についての個人所得税の改革や、その

他赤字拡大の可能性のある措置は、追加歳入の確保もしくは予算の他分野の歳出削減によって賄われなければならない。

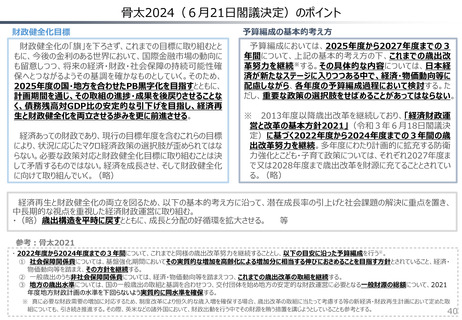

○ 中期的には、債務の持続可能性を確保し、財政余地を増加させるために、追加的な財政健全化が必要であり、強固な財政枠組みに支えられ

るべきである。歳出は補正予算の継続的な編成によって押し上げられると予想されるが、名目GDPの成長が公的債務の実効金利を上回る見通し

で、公的債務対GDP比は2029年まで低下すると予想される。しかし、この比率は対GDP比で220%を超える状況が続くとされ、主要国の中で最

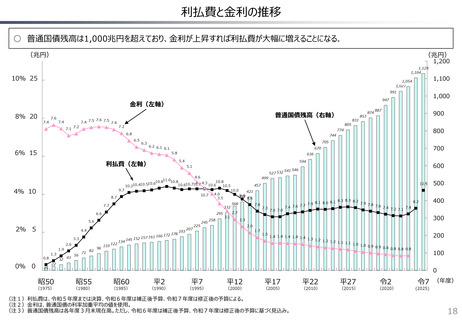

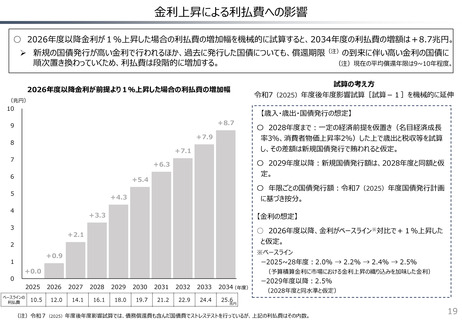

も高い。2030年以降は、利払い費の増加、および気候、防衛、高齢化に関連する歳出圧力により、債務が増加すると予測される。(中略)

基礎的財政収支黒字化の目標期限が過去延期されてきたことを踏まえると、中期財政枠組みを強固にすることは財政健全化の強化につながる。

○ 望ましい健全化を達成するためには、歳出・歳入措置が必要であり、歳出はより成長に配慮した内容とすべきである。経常的支出は、パンデミッ

ク以前の水準に比べ高止まりしており、脱炭素化の努力を妨げるエネルギー補助金(2024年にGDPの0.6%)など、よく的が絞られていない補助

金をできるだけ早期に廃止する必要性が浮き彫りになっている。一方、経常的支出よりも財政乗数の高い、質の高い公共投資の歳出は維持すべ

きである。(中略)

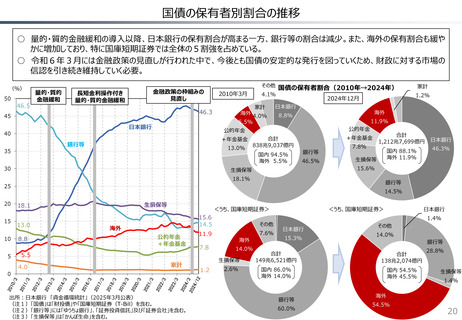

○ 巨額の公的債務の返済コストが徐々に上昇しており、強固な債務管理戦略が重要になっている。(中略)総資金調達ニーズの増加と日銀の

バランスシートの縮小に直面する中、政府は外国投資家や国内機関による追加的な需要に頼る必要がある。 (中略)

○ 当局は、補正予算の編成を例外的な状況のために留保すべきである。パンデミック後、補正予算の規模は拡大している。繰り返し編成され、また、

執行が不十分となっている補正予算は、効率的な資源配分、予算の透明性、財政規律を損なうものであり、これらすべてが市場の信頼性に影響

を与える。補正予算の編成は、自動安定化装置を超えるような予期せぬ大きなショックへの対応に限定すべきである。これは平時に正当化されな

い景気刺激を行うことも防ぐことにもつながる。(後略)

IMF対日4条協議終了に伴う記者会見におけるギタ・ゴピナート筆頭副専務理事の発言(2025年2月7日)(仮訳)(抄)

○ 財政政策は、私たちが日本で注目している非常に重要な分野。(中略)国会で交渉が行われており、実際の措置がどうなる

かを見守ることになるが、私たちの強いアドバイスは、日本にとって財政再建を“今”始めることが非常に重要だということ

46

だ。そのため、国会で行われている議論の結果、財政健全化プロセスの開始を示すような財政状況になることを願っている。

○ IMFからも、金利が上昇する中、今後起こり得る災害などに対処するための財政余地が限られており、「財政再建を“今”始めるこ

とが非常に重要」との指摘を受けている。

IMF対日4条協議審査報告書(2025年4月2日) (仮訳) (抄)

○ 2025年の財政状態はより引き締められるべきであり、歳出の質は改善されるべきである。現在の政策下では、防衛、子ども関連対策、産業政策

への追加支出が計画される中、2025年の財政赤字対GDP比はやや0.2%増加し、2.7%になるとスタッフは評価している。日本は、財政余地は

あるものの、債務の持続可能性を支えるために、足許においても明確な財政健全化計画が必要である。スタッフは、2025年にGDPの0.2%の追

加的な財政健全化を提言しているが、これは2025年度の基礎的財政収支黒字化目標を財政のアンカーとして活用しつつ、エネルギー補助金を

できるだけ早期に廃止することで実現できる。少数与党下での政治的要求を踏まえると、赤字がさらに拡大する大きなリスクがある。自然災害を

含むショックに対応する財政余地が依然限られているため、これは避けるべきである。所得税の控除の額についての個人所得税の改革や、その

他赤字拡大の可能性のある措置は、追加歳入の確保もしくは予算の他分野の歳出削減によって賄われなければならない。

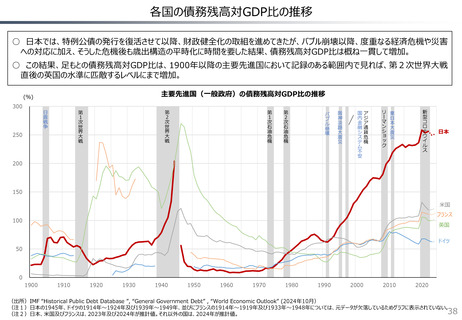

○ 中期的には、債務の持続可能性を確保し、財政余地を増加させるために、追加的な財政健全化が必要であり、強固な財政枠組みに支えられ

るべきである。歳出は補正予算の継続的な編成によって押し上げられると予想されるが、名目GDPの成長が公的債務の実効金利を上回る見通し

で、公的債務対GDP比は2029年まで低下すると予想される。しかし、この比率は対GDP比で220%を超える状況が続くとされ、主要国の中で最

も高い。2030年以降は、利払い費の増加、および気候、防衛、高齢化に関連する歳出圧力により、債務が増加すると予測される。(中略)

基礎的財政収支黒字化の目標期限が過去延期されてきたことを踏まえると、中期財政枠組みを強固にすることは財政健全化の強化につながる。

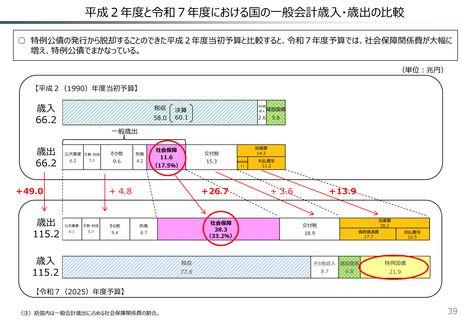

○ 望ましい健全化を達成するためには、歳出・歳入措置が必要であり、歳出はより成長に配慮した内容とすべきである。経常的支出は、パンデミッ

ク以前の水準に比べ高止まりしており、脱炭素化の努力を妨げるエネルギー補助金(2024年にGDPの0.6%)など、よく的が絞られていない補助

金をできるだけ早期に廃止する必要性が浮き彫りになっている。一方、経常的支出よりも財政乗数の高い、質の高い公共投資の歳出は維持すべ

きである。(中略)

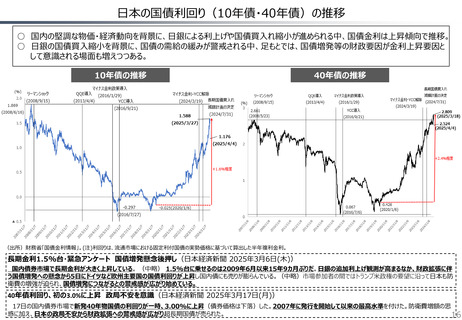

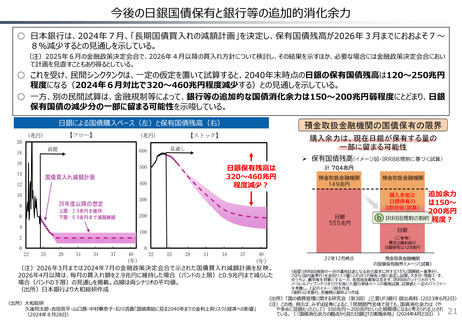

○ 巨額の公的債務の返済コストが徐々に上昇しており、強固な債務管理戦略が重要になっている。(中略)総資金調達ニーズの増加と日銀の

バランスシートの縮小に直面する中、政府は外国投資家や国内機関による追加的な需要に頼る必要がある。 (中略)

○ 当局は、補正予算の編成を例外的な状況のために留保すべきである。パンデミック後、補正予算の規模は拡大している。繰り返し編成され、また、

執行が不十分となっている補正予算は、効率的な資源配分、予算の透明性、財政規律を損なうものであり、これらすべてが市場の信頼性に影響

を与える。補正予算の編成は、自動安定化装置を超えるような予期せぬ大きなショックへの対応に限定すべきである。これは平時に正当化されな

い景気刺激を行うことも防ぐことにもつながる。(後略)

IMF対日4条協議終了に伴う記者会見におけるギタ・ゴピナート筆頭副専務理事の発言(2025年2月7日)(仮訳)(抄)

○ 財政政策は、私たちが日本で注目している非常に重要な分野。(中略)国会で交渉が行われており、実際の措置がどうなる

かを見守ることになるが、私たちの強いアドバイスは、日本にとって財政再建を“今”始めることが非常に重要だということ

46

だ。そのため、国会で行われている議論の結果、財政健全化プロセスの開始を示すような財政状況になることを願っている。