よむ、つかう、まなぶ。

資料5 財政総論 (47 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/202050409zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/9)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

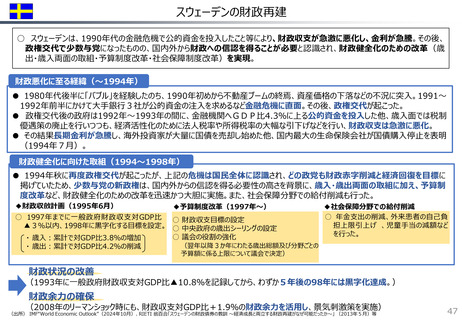

スウェーデンの財政再建

○ スウェーデンは、1990年代の金融危機で公的資金を投入したこと等により、財政収支が急激に悪化し、金利が急騰。その後、

政権交代で少数与党になったものの、国内外から財政への信認を得ることが必要と認識され、財政健全化のための改革(歳

出・歳入両面の取組・予算制度改革・社会保障制度改革)を実現。

財政悪化に至る経緯(~1994年)

● 1980年代後半に「バブル」を経験したのち、1990年初めから不動産ブームの終焉、資産価格の下落などの不況に突入。1991~

1992年前半にかけて大手銀行3社が公的資金の注入を求めるなど金融危機に直面。その後、政権交代が起こった。

● 政権交代後の政府は1992年~1993年の間に、金融機関へGDP比4.3%に上る公的資金を投入した他、歳入面では税制

優遇策の廃止を行いつつも、経済活性化のために法人税率や所得税率の大幅な引下げなどを行い、財政収支は急激に悪化。

● その結果長期金利が急騰し、海外投資家が大量に国債を売却し始めた他、国内最大の生命保険会社が国債購入停止を表明

(1994年7月)。

財政健全化に向けた取組(1994~1998年)

● 1994年秋に再度政権交代が起こったが、上記の危機は国民全体に認識され、どの政党も財政赤字削減と経済回復を目標に

掲げていたため、少数与党の新政権は、国内外からの信認を得る必要性の高さを背景に、歳入・歳出両面の取組に加え、予算制

度改革など、財政健全化のための改革を迅速かつ大胆に実施。また、社会保障分野での給付削減も行った。

◆財政収斂計画(1995年6月)

◆予算制度改革(1997年~)

○ 1997年までに一般政府財政収支対GDP比 ○ 財政収支目標の設定

▲3%以内、1998年に黒字化する目標を設定。 ○ 中央政府の歳出シーリングの設定

○ 議会の役割の強化

・ 歳入:累計で対GDP比3.8%の増加

(翌年以降3か年にわたる歳出総額及び分野ごとの

・ 歳出:累計で対GDP比4.2%の削減

◆社会保障分野での給付削減

○ 年金支出の削減、外来患者の自己負

担上限引上げ 、児童手当の減額など

を行った。

予算額に係る上限について議会で決定)

財政状況の改善

(1993年に一般政府財政収支対GDP比▲10.8%を記録してから、わずか5年後の98年には黒字化達成。)

財政余力の確保

(2008年のリーマンショック時にも、財政収支対GDP比+1.9%の財政余力を活用し、景気刺激策を実施)

(出所) IMF“World Economic Outlook”(2024年10月)、RIETI 翁百合「スウェーデンの財政債券の教訓 ~経済成長と両立する財政再建がなぜ可能だったか~」 (2013年5月)等

47

○ スウェーデンは、1990年代の金融危機で公的資金を投入したこと等により、財政収支が急激に悪化し、金利が急騰。その後、

政権交代で少数与党になったものの、国内外から財政への信認を得ることが必要と認識され、財政健全化のための改革(歳

出・歳入両面の取組・予算制度改革・社会保障制度改革)を実現。

財政悪化に至る経緯(~1994年)

● 1980年代後半に「バブル」を経験したのち、1990年初めから不動産ブームの終焉、資産価格の下落などの不況に突入。1991~

1992年前半にかけて大手銀行3社が公的資金の注入を求めるなど金融危機に直面。その後、政権交代が起こった。

● 政権交代後の政府は1992年~1993年の間に、金融機関へGDP比4.3%に上る公的資金を投入した他、歳入面では税制

優遇策の廃止を行いつつも、経済活性化のために法人税率や所得税率の大幅な引下げなどを行い、財政収支は急激に悪化。

● その結果長期金利が急騰し、海外投資家が大量に国債を売却し始めた他、国内最大の生命保険会社が国債購入停止を表明

(1994年7月)。

財政健全化に向けた取組(1994~1998年)

● 1994年秋に再度政権交代が起こったが、上記の危機は国民全体に認識され、どの政党も財政赤字削減と経済回復を目標に

掲げていたため、少数与党の新政権は、国内外からの信認を得る必要性の高さを背景に、歳入・歳出両面の取組に加え、予算制

度改革など、財政健全化のための改革を迅速かつ大胆に実施。また、社会保障分野での給付削減も行った。

◆財政収斂計画(1995年6月)

◆予算制度改革(1997年~)

○ 1997年までに一般政府財政収支対GDP比 ○ 財政収支目標の設定

▲3%以内、1998年に黒字化する目標を設定。 ○ 中央政府の歳出シーリングの設定

○ 議会の役割の強化

・ 歳入:累計で対GDP比3.8%の増加

(翌年以降3か年にわたる歳出総額及び分野ごとの

・ 歳出:累計で対GDP比4.2%の削減

◆社会保障分野での給付削減

○ 年金支出の削減、外来患者の自己負

担上限引上げ 、児童手当の減額など

を行った。

予算額に係る上限について議会で決定)

財政状況の改善

(1993年に一般政府財政収支対GDP比▲10.8%を記録してから、わずか5年後の98年には黒字化達成。)

財政余力の確保

(2008年のリーマンショック時にも、財政収支対GDP比+1.9%の財政余力を活用し、景気刺激策を実施)

(出所) IMF“World Economic Outlook”(2024年10月)、RIETI 翁百合「スウェーデンの財政債券の教訓 ~経済成長と両立する財政再建がなぜ可能だったか~」 (2013年5月)等

47