よむ、つかう、まなぶ。

大腸がんファクトシート2024 (36 ページ)

出典

| 公開元URL | |

| 出典情報 | 大腸がん対策を推進するための「大腸がんファクトシート」公開(3/27)《国立がん研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第4章

大腸がん検診

4.1 大腸がん検診の有効性評価

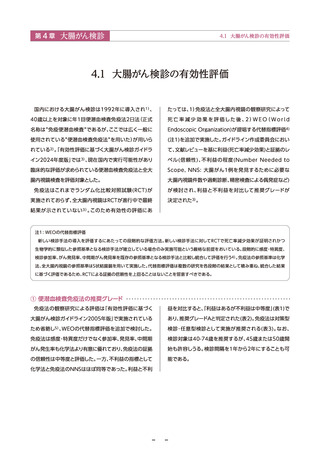

表1 証拠のレベルと推奨グレードの対応

不利益の程度

小

死亡率減少効果

(利益の大きさ)

大

大

利益の有無と信頼性

証拠の信頼性が高い

(HIGH)

あり

(Positive)

証拠の信頼性は中等度

(MODERATE)

小

中

大

利益はあるが、

不利益小

利益はあるが、

不利益中等度

利益はあるが、

不利益大

証拠の信頼性は低い

(LOW)

利益はあるが、信頼性は低く、不利益あり

不明

(Insufficient)

なし

(Negative)

小

推奨グレード

との対応

不利益の程度

証拠のレベル

(利益)

利益は不明だが、不利益あり

証拠の信頼性は低い/中等度/高い

(LOW/MODERATE/HIGH)

利益はなく、不利益あり

有効性評価に基づく大腸がん検診ガイドライン2024年度版3)

表2 推奨グレードの定義

推奨グレード

評

価

対策型検診

任意型検診

A

利益はあり、不利益が中等度以下と判断する

推奨

推奨

C

利益はあるが不利益が大、または利益はあるが

証拠の信頼性は低く不利益ありと判断する

実施しないことを推奨

利益と不利益に関する適切な情報

を提供し、個人の判断に委ねる

I

利益は不明だが不利益ありと判断する

実施しないことを推奨

利益と不利益に関する適切な情報

を提供し、個人の判断に委ねる

D

利益はなく不利益ありと判断する

実施しないことを推奨

実施しないことを推奨

有効性評価に基づく大腸がん検診ガイドライン2024年度版3)

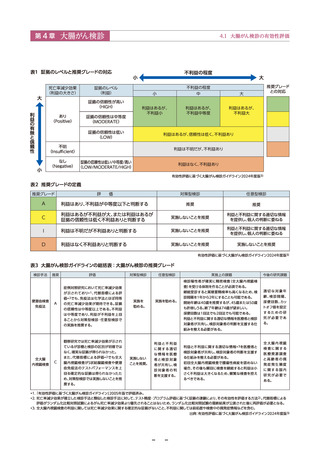

表3 大腸がん検診ガイドラインの総括表 : 大腸がん検診の推奨グレード

検診手法

推奨

評価

対策型検診

任意型検診

実施上の課題

今後の研究課題

検診陽性者が確実に精密検査(全大腸内視鏡検

便潜血検査

免疫法

A

症例対照研究において死亡率減少効果

査)を受ける体制を作ることが必須である。

が示されており* 1 、代替指標による評

継続受診すると累積要精検率も高くなるため、検

適切な対象年

価* 2 でも、免疫法は化学法とほぼ同等

診間隔を1年から2年にすることも可能である。

齢、検診間隔、

開始年齢は40歳を推奨するが、45歳または50歳

採便回数、カッ

も許容しうる。終了年齢は74歳が望ましい。

トオフ値を設定

は中等度であり、利益が不利益を上回

採便回数は1回法でも2回法でも可能である。

するための研

ることから対策型検診・任意型検診で

利益と不利益に関する適切な情報を医療者と検診

究が必要であ

の実施を推奨する。

対象者が共有し、検診対象者の判断を支援する仕

る。

の死亡率減少効果が期待できる。証拠

の信頼性は中等度以上である。不利益

実施を

実施を勧める。

勧める。

組みを整える必要がある。

観察研究では死亡率減少効果が示され

利益と不利益

ているが診療と検診の区別が明確では

に関する適切

なく、確実な証拠が得られなかった。

全大腸

内視鏡検査

C

な情報を医療

また、代替指標による評価* 2 でも全大

実施しない

腸内視鏡検査がS状結腸鏡検査や便潜

者と検診対象

ことを推奨。

者が共有し、検

血免疫法のテストパフォーマンスを上

回る確定的な証拠は得られなかったた

め、対策型検診では実施しないことを推

診対象者の判

断を支援する。

全大腸内視鏡

利益と不利益に関する適切な情報* 3 を医療者と

検査に関する

検診対象者が共有し、検診対象者の判断を支援す

医療資源調査

る仕組みを整える必要がある。

と高齢者の偶

初回全大腸内視鏡検査で腫瘍性病変を認めない

発症発生頻度

場合、その後も頻回に検査を継続すると利益は小

に関する国内

さく不利益は大きくなるため、頻繁な検査を控え

研究が必要で

るべきである。

ある。

奨する。

*1. 「有効性評価に基づく大腸がん検診ガイドライン」2005年版で評価済み。

*2. 死亡率減少効果が確立した検診手法と類似した検診手法に対して、テスト精度・プログラム評価に基づく証拠の連鎖により、その有効性を評価する方法2)。代替指標による

評価がランダム化比較対照試験によるがん死亡率減少効果より優先されることはないため、ランダム化比較対照試験の最終結果が公表された後に再評価が必要となる。

*3. 全大腸内視鏡検査の利益に関しては死亡率減少効果に関する確定的な証拠がないこと、不利益に関しては前処置や検査中の偶発症情報などを含む。

出典:有効性評価に基づく大腸がん検診ガイドライン2024年度版3)

ー 35 ー

大腸がん検診

4.1 大腸がん検診の有効性評価

表1 証拠のレベルと推奨グレードの対応

不利益の程度

小

死亡率減少効果

(利益の大きさ)

大

大

利益の有無と信頼性

証拠の信頼性が高い

(HIGH)

あり

(Positive)

証拠の信頼性は中等度

(MODERATE)

小

中

大

利益はあるが、

不利益小

利益はあるが、

不利益中等度

利益はあるが、

不利益大

証拠の信頼性は低い

(LOW)

利益はあるが、信頼性は低く、不利益あり

不明

(Insufficient)

なし

(Negative)

小

推奨グレード

との対応

不利益の程度

証拠のレベル

(利益)

利益は不明だが、不利益あり

証拠の信頼性は低い/中等度/高い

(LOW/MODERATE/HIGH)

利益はなく、不利益あり

有効性評価に基づく大腸がん検診ガイドライン2024年度版3)

表2 推奨グレードの定義

推奨グレード

評

価

対策型検診

任意型検診

A

利益はあり、不利益が中等度以下と判断する

推奨

推奨

C

利益はあるが不利益が大、または利益はあるが

証拠の信頼性は低く不利益ありと判断する

実施しないことを推奨

利益と不利益に関する適切な情報

を提供し、個人の判断に委ねる

I

利益は不明だが不利益ありと判断する

実施しないことを推奨

利益と不利益に関する適切な情報

を提供し、個人の判断に委ねる

D

利益はなく不利益ありと判断する

実施しないことを推奨

実施しないことを推奨

有効性評価に基づく大腸がん検診ガイドライン2024年度版3)

表3 大腸がん検診ガイドラインの総括表 : 大腸がん検診の推奨グレード

検診手法

推奨

評価

対策型検診

任意型検診

実施上の課題

今後の研究課題

検診陽性者が確実に精密検査(全大腸内視鏡検

便潜血検査

免疫法

A

症例対照研究において死亡率減少効果

査)を受ける体制を作ることが必須である。

が示されており* 1 、代替指標による評

継続受診すると累積要精検率も高くなるため、検

適切な対象年

価* 2 でも、免疫法は化学法とほぼ同等

診間隔を1年から2年にすることも可能である。

齢、検診間隔、

開始年齢は40歳を推奨するが、45歳または50歳

採便回数、カッ

も許容しうる。終了年齢は74歳が望ましい。

トオフ値を設定

は中等度であり、利益が不利益を上回

採便回数は1回法でも2回法でも可能である。

するための研

ることから対策型検診・任意型検診で

利益と不利益に関する適切な情報を医療者と検診

究が必要であ

の実施を推奨する。

対象者が共有し、検診対象者の判断を支援する仕

る。

の死亡率減少効果が期待できる。証拠

の信頼性は中等度以上である。不利益

実施を

実施を勧める。

勧める。

組みを整える必要がある。

観察研究では死亡率減少効果が示され

利益と不利益

ているが診療と検診の区別が明確では

に関する適切

なく、確実な証拠が得られなかった。

全大腸

内視鏡検査

C

な情報を医療

また、代替指標による評価* 2 でも全大

実施しない

腸内視鏡検査がS状結腸鏡検査や便潜

者と検診対象

ことを推奨。

者が共有し、検

血免疫法のテストパフォーマンスを上

回る確定的な証拠は得られなかったた

め、対策型検診では実施しないことを推

診対象者の判

断を支援する。

全大腸内視鏡

利益と不利益に関する適切な情報* 3 を医療者と

検査に関する

検診対象者が共有し、検診対象者の判断を支援す

医療資源調査

る仕組みを整える必要がある。

と高齢者の偶

初回全大腸内視鏡検査で腫瘍性病変を認めない

発症発生頻度

場合、その後も頻回に検査を継続すると利益は小

に関する国内

さく不利益は大きくなるため、頻繁な検査を控え

研究が必要で

るべきである。

ある。

奨する。

*1. 「有効性評価に基づく大腸がん検診ガイドライン」2005年版で評価済み。

*2. 死亡率減少効果が確立した検診手法と類似した検診手法に対して、テスト精度・プログラム評価に基づく証拠の連鎖により、その有効性を評価する方法2)。代替指標による

評価がランダム化比較対照試験によるがん死亡率減少効果より優先されることはないため、ランダム化比較対照試験の最終結果が公表された後に再評価が必要となる。

*3. 全大腸内視鏡検査の利益に関しては死亡率減少効果に関する確定的な証拠がないこと、不利益に関しては前処置や検査中の偶発症情報などを含む。

出典:有効性評価に基づく大腸がん検診ガイドライン2024年度版3)

ー 35 ー