よむ、つかう、まなぶ。

資料1_大学病院の各機能に関する課題と重点化 (37 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/124/mext_00015.html |

| 出典情報 | 今後の医学教育の在り方に関する検討会(第12回 3/21)《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

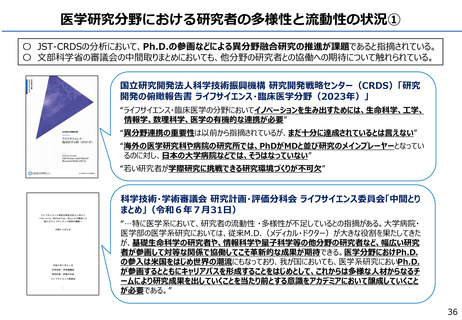

医学研究分野における研究者の多様性と流動性の状況①

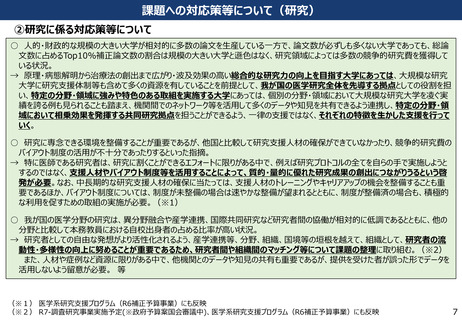

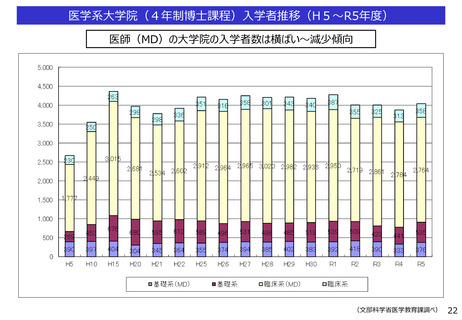

〇 JST-CRDSの分析において、Ph.D.の参画などによる異分野融合研究の推進が課題であると指摘されている。

〇 文部科学省の審議会の中間取りまとめにおいても、他分野の研究者との協働への期待について触れられている。

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター(CRDS)「研究

開発の俯瞰報告書 ライフサイエンス・臨床医学分野(2023年)」

“ライフサイエンス・臨床医学の分野においてイノベーションを生み出すためには、生命科学、工学、

情報学、数理科学、医学の有機的な連携が必要”

“異分野連携の重要性は以前から指摘されているが、まだ十分に達成されているとは言えない”

“海外の医学研究科や病院の研究所では、PhDがMDと並び研究のメインプレーヤーとなってい

るのに対し、日本の大学病院などでは、そうはなっていない”

“若い研究者が学際研究に挑戦できる研究環境づくりが不可欠”

科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 ライフサイエンス委員会「中間とり

まとめ」(令和6年7月31日)

“…特に医学系において、研究者の流動性 ・多様性が不足しているとの指摘がある。大学病院・

医学部の医学系研究においては、従来M.D.(メディカル・ドクター)が大きな役割を果たしてきた

が、基礎生命科学の研究者や、情報科学や量子科学等の他分野の研究者など、幅広い研究

者が参画して対等な関係で協働してこそ革新的な成果が期待できる。医学分野におけPh.D.

の参入は米国をはじめ世界の潮流にもなっており、我が国においても、医学系研究においPh.D.

が参画するとともにキャリアパスを形成することをはじめとして、これからは多様な人材からなるチ

ームにより研究成果を出していくことを当たり前とする意識をアカデミアにおいて醸成していくこと

が必要である。”

36

〇 JST-CRDSの分析において、Ph.D.の参画などによる異分野融合研究の推進が課題であると指摘されている。

〇 文部科学省の審議会の中間取りまとめにおいても、他分野の研究者との協働への期待について触れられている。

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター(CRDS)「研究

開発の俯瞰報告書 ライフサイエンス・臨床医学分野(2023年)」

“ライフサイエンス・臨床医学の分野においてイノベーションを生み出すためには、生命科学、工学、

情報学、数理科学、医学の有機的な連携が必要”

“異分野連携の重要性は以前から指摘されているが、まだ十分に達成されているとは言えない”

“海外の医学研究科や病院の研究所では、PhDがMDと並び研究のメインプレーヤーとなってい

るのに対し、日本の大学病院などでは、そうはなっていない”

“若い研究者が学際研究に挑戦できる研究環境づくりが不可欠”

科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 ライフサイエンス委員会「中間とり

まとめ」(令和6年7月31日)

“…特に医学系において、研究者の流動性 ・多様性が不足しているとの指摘がある。大学病院・

医学部の医学系研究においては、従来M.D.(メディカル・ドクター)が大きな役割を果たしてきた

が、基礎生命科学の研究者や、情報科学や量子科学等の他分野の研究者など、幅広い研究

者が参画して対等な関係で協働してこそ革新的な成果が期待できる。医学分野におけPh.D.

の参入は米国をはじめ世界の潮流にもなっており、我が国においても、医学系研究においPh.D.

が参画するとともにキャリアパスを形成することをはじめとして、これからは多様な人材からなるチ

ームにより研究成果を出していくことを当たり前とする意識をアカデミアにおいて醸成していくこと

が必要である。”

36