よむ、つかう、まなぶ。

資料1_大学病院の各機能に関する課題と重点化 (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/124/mext_00015.html |

| 出典情報 | 今後の医学教育の在り方に関する検討会(第12回 3/21)《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

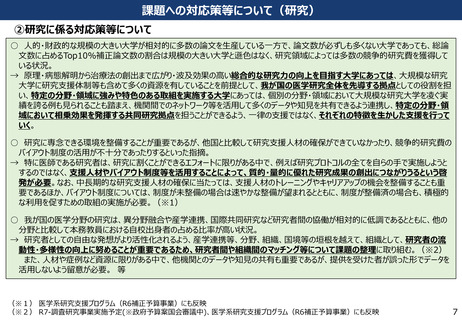

課題への対応策等について(研究)

②研究に係る対応策等について

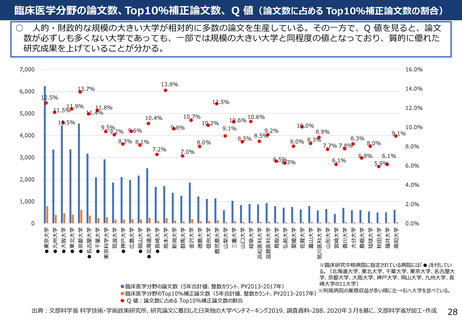

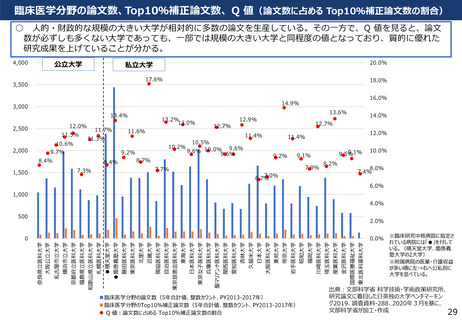

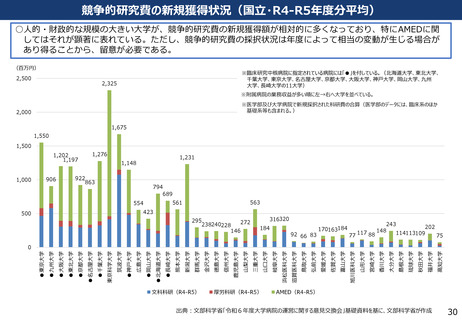

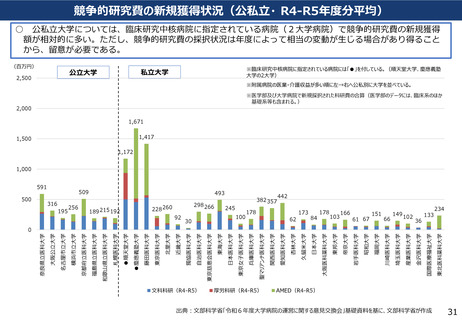

○ 人的・財政的な規模の大きい大学が相対的に多数の論文を生産している一方で、論文数が必ずしも多くない大学であっても、総論

文数に占めるTop10%補正論文数の割合は規模の大きい大学と遜色はなく、研究領域によっては多数の競争的研究費を獲得して

いる状況。

→ 原理・病態解明から治療法の創出まで広がり・波及効果の高い総合的な研究力の向上を目指す大学にあっては、大規模な研究

大学に研究支援体制等も含めて多くの資源を有していることを前提として、我が国の医学研究全体を先導する拠点としての役割を担

い、特定の分野・領域に強みや特色のある取組を実施する大学にあっては、個別の分野・領域において大規模な研究大学を凌ぐ実

績を誇る例も見られることも踏まえ、機関間でのネットワーク等を活用して多くのデータや知見を共有できるよう連携し、特定の分野・領

域において相乗効果を発揮する共同研究拠点を担うことができるよう、一律の支援ではなく、それぞれの特徴を生かした支援を行って

いく。

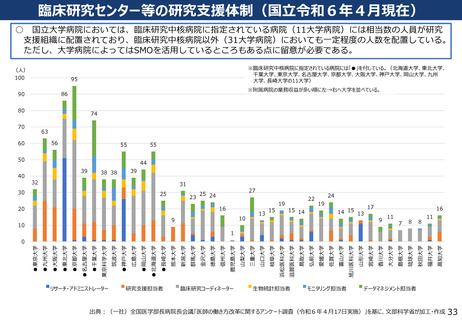

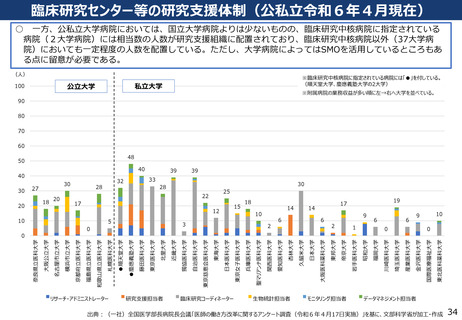

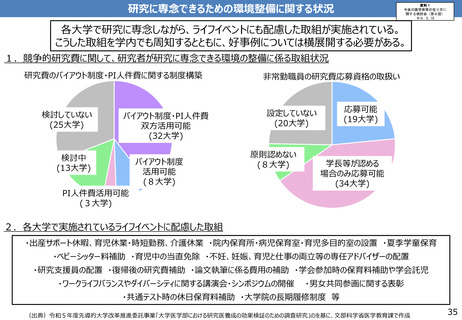

○ 研究に専念できる環境を整備することが重要であるが、他国と比較して研究支援人材の確保ができていなかったり、競争的研究費の

バイアウト制度の活用が不十分であったりするといった指摘。

→ 特に医師である研究者は、研究に割くことができるエフォートに限りがある中で、例えば研究プロトコルの全てを自らの手で実施しようと

するのではなく、支援人材やバイアウト制度等を活用することによって、質的・量的に優れた研究成果の創出につながりうるという啓

発が必要。なお、中長期的な研究支援人材の確保に当たっては、支援人材のトレーニングやキャリアアップの機会を整備することも重

要であるほか、バイアウト制度については、制度が未整備の場合は速やかな整備が望まれるとともに、制度が整備済の場合も、積極的

な利用を促すための取組の実施が必要。(※1)

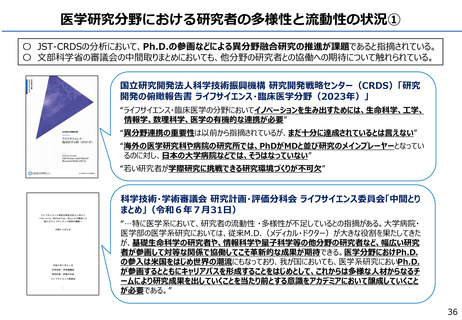

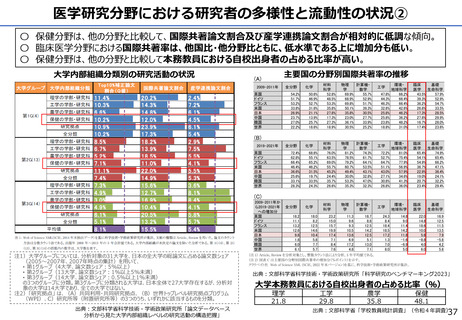

○ 我が国の医学分野の研究は、異分野融合や産学連携、国際共同研究など研究者間の協働が相対的に低調であるとともに、他の

分野と比較して本務教員における自校出身者の占める比率が高い状況。

→ 研究者としての自由な発想がより活性化されるよう、産学連携等、分野、組織、国境等の垣根を越えて、組織として、研究者の流

動性・多様性の向上に努めることが重要であるため、研究者間や組織間のマッチング等について課題の整理に取り組む。(※2)

また、人材や症例など資源に限りがある中で、他機関とのデータや知見の共有も重要であるが、提供を受けた者が誤った形でデータを

活用しないよう留意が必要。 等

(※1) 医学系研究支援プログラム(R6補正予算事業)にも反映

(※2) R7-調査研究事業実施予定(※政府予算案国会審議中)、医学系研究支援プログラム(R6補正予算事業)にも反映

7

②研究に係る対応策等について

○ 人的・財政的な規模の大きい大学が相対的に多数の論文を生産している一方で、論文数が必ずしも多くない大学であっても、総論

文数に占めるTop10%補正論文数の割合は規模の大きい大学と遜色はなく、研究領域によっては多数の競争的研究費を獲得して

いる状況。

→ 原理・病態解明から治療法の創出まで広がり・波及効果の高い総合的な研究力の向上を目指す大学にあっては、大規模な研究

大学に研究支援体制等も含めて多くの資源を有していることを前提として、我が国の医学研究全体を先導する拠点としての役割を担

い、特定の分野・領域に強みや特色のある取組を実施する大学にあっては、個別の分野・領域において大規模な研究大学を凌ぐ実

績を誇る例も見られることも踏まえ、機関間でのネットワーク等を活用して多くのデータや知見を共有できるよう連携し、特定の分野・領

域において相乗効果を発揮する共同研究拠点を担うことができるよう、一律の支援ではなく、それぞれの特徴を生かした支援を行って

いく。

○ 研究に専念できる環境を整備することが重要であるが、他国と比較して研究支援人材の確保ができていなかったり、競争的研究費の

バイアウト制度の活用が不十分であったりするといった指摘。

→ 特に医師である研究者は、研究に割くことができるエフォートに限りがある中で、例えば研究プロトコルの全てを自らの手で実施しようと

するのではなく、支援人材やバイアウト制度等を活用することによって、質的・量的に優れた研究成果の創出につながりうるという啓

発が必要。なお、中長期的な研究支援人材の確保に当たっては、支援人材のトレーニングやキャリアアップの機会を整備することも重

要であるほか、バイアウト制度については、制度が未整備の場合は速やかな整備が望まれるとともに、制度が整備済の場合も、積極的

な利用を促すための取組の実施が必要。(※1)

○ 我が国の医学分野の研究は、異分野融合や産学連携、国際共同研究など研究者間の協働が相対的に低調であるとともに、他の

分野と比較して本務教員における自校出身者の占める比率が高い状況。

→ 研究者としての自由な発想がより活性化されるよう、産学連携等、分野、組織、国境等の垣根を越えて、組織として、研究者の流

動性・多様性の向上に努めることが重要であるため、研究者間や組織間のマッチング等について課題の整理に取り組む。(※2)

また、人材や症例など資源に限りがある中で、他機関とのデータや知見の共有も重要であるが、提供を受けた者が誤った形でデータを

活用しないよう留意が必要。 等

(※1) 医学系研究支援プログラム(R6補正予算事業)にも反映

(※2) R7-調査研究事業実施予定(※政府予算案国会審議中)、医学系研究支援プログラム(R6補正予算事業)にも反映

7