資料3 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」 現状と課題・論点について (130 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48603.html |

| 出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第1回 1/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(介護予防等)

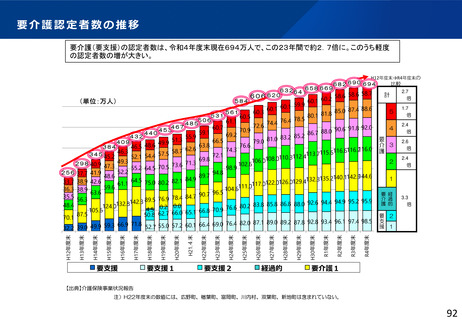

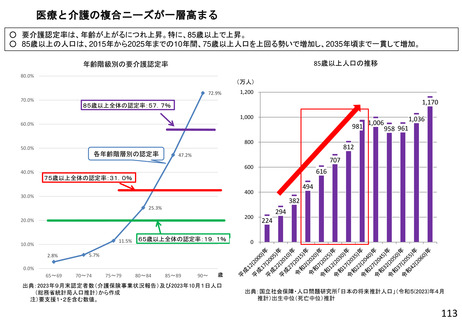

○ 介護保険制度の創設後20年以上が経過し、要介護(要支援)認定者数は、制度開始当初(2000年)の256万人から

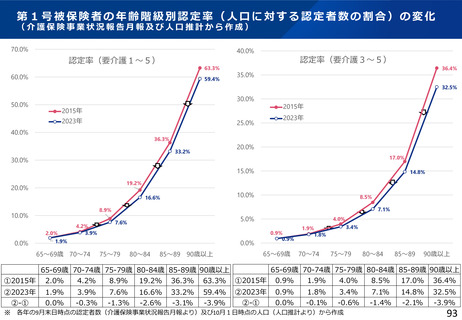

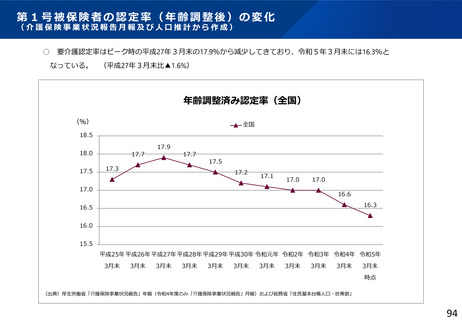

2022年には694万人へと約2.7倍に増加している。一方、足下で要介護認定率は低下傾向で推移している。介護保険制

度の持続可能性を確保するためにも、引き続き、地域において介護予防・健康づくり・リハビリテーションや重度化

防止に取り組んでいくことが重要。

→

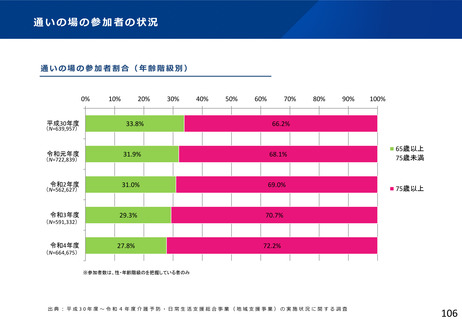

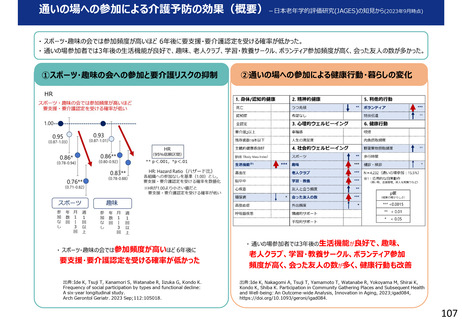

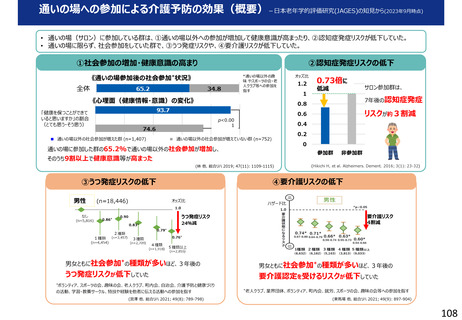

住民主体の通いの場や高齢期における就労等、高齢者の社会参加の拡大は介護予防や認知症発生リスクの低減

に効果があると考えられる。これまでに実施してきた介護予防・健康づくり等の取組とその効果の検証を進めて

いくべきではないか。

→

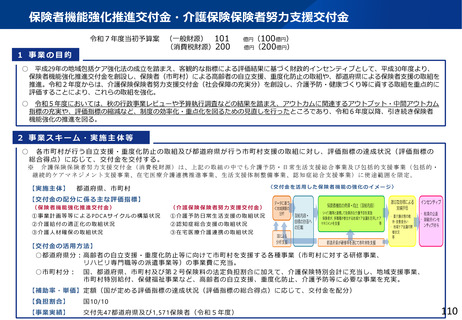

介護予防のデータ分析を地域の介護予防活動に効果的につなげるために、自治体に対してどのような情報提供

を行うべきか。

→

人口減少・中山間地域等において、身近な場所で介護予防の取組を中心に効果的に支援するための拠点と、地

域のささえあいを下支えする機能を整備することで、地域共生社会の実現を目指していくことが必要ではないか。

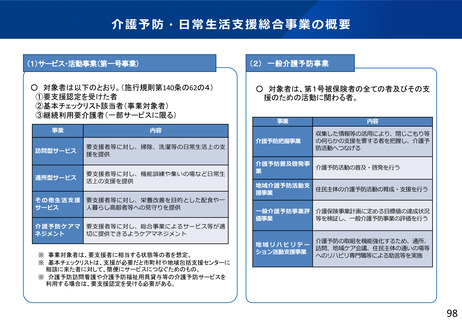

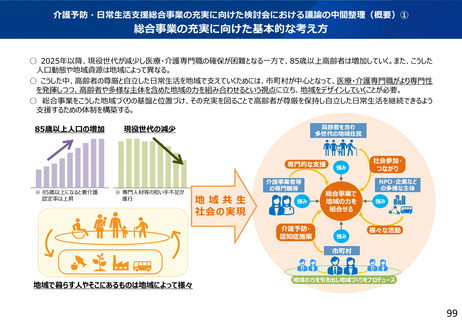

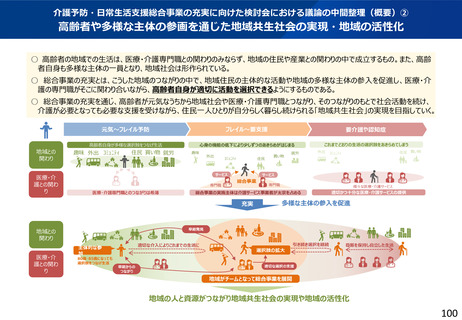

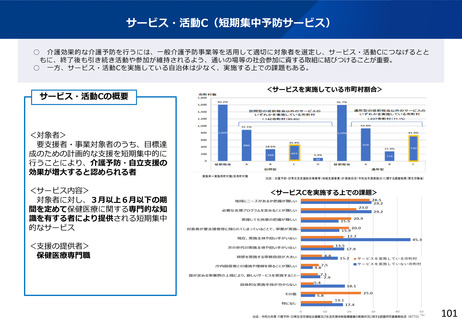

(介護予防・日常生活支援総合事業)

○ 総合事業を活用し、医療・介護専門職がより専門性を発揮しつつ、高齢者や多様な主体を含めた地域の力を組み合

わせていくことは重要。一方、地域によって高齢者や資源の状況は様々であり、昨年度実施した検討会の議論の中間

整理を踏まえ、市町村の財源の確保を含めた事業の推進方策について更なる検討が必要。

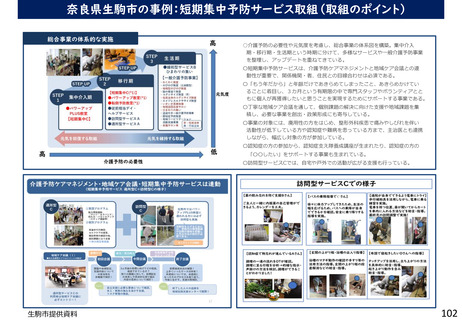

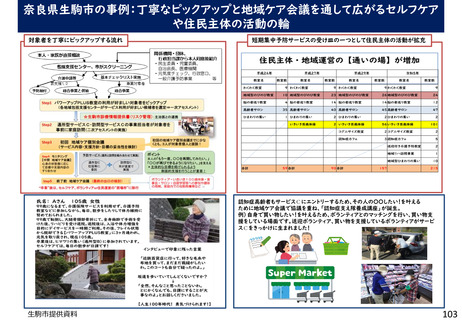

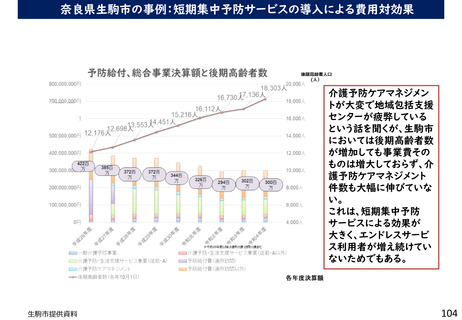

→ 「総合事業の充実に向けた工程表」を踏まえた取組を着実に進めるとともに、地域ごとの総合事業の実施内容を

精緻に分析した上で、地域類型(中山間地域、一般市、都市部等)に分けて、その事業実施までのプロセスを含

め、好事例の横展開をすること等により市町村の取組支援を進めるべきではないか。

→ 今後の人口動態等を踏まえ、支援を必要とする高齢者の増加が見込まれる中、保険者が地域の実情に応じて生活

支援や介護予防のニーズを効果的かつ継続的に支援していくことができるよう、上限額や安定的な財源確保方策

等について、どのようなあり方が考えられるか。

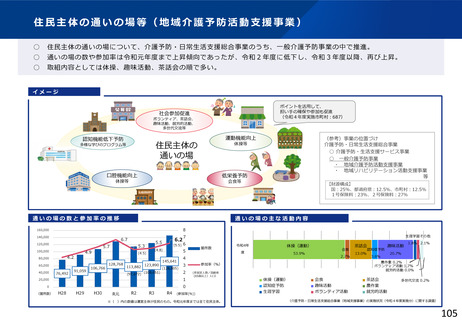

→ 通いの場については、年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、誰もが一緒に参加し、認知症予防、多

世代交流や就労的活動など、地域のニーズに応じた多様な機能を有する場として発展・拡充させていくことが必

要ではないか。

129