令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局) (185 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391421.pdf |

| 出典情報 | 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局)(2/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

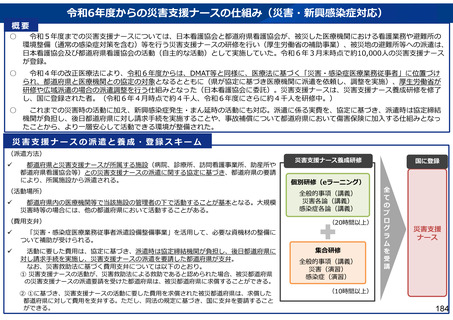

令和6年度からの災害支援ナースの仕組み(災害・新興感染症対応)

○

令和5年度までの災害支援ナースについては、日本看護協会と都道府県看護協会が、被災した医療機関における看護業務や避難所の

環境整備(通常の感染症対策を含む)等を行う災害支援ナースの研修を行い(厚生労働省の補助事業)、被災地の避難所等への派遣は、

日本看護協会及び都道府県看護協会の活動(自主的な活動)として実施していた。令和6年3月末時点で約10,000人の災害支援ナース

が登録。

○

令和4年の改正医療法により、令和6年度からは、DMAT等と同様に、医療法に基づく「災害・感染症医療業務従事者」に位置づけ

られ、都道府県と医療機関との協定の対象となるとともに(県が協定に基づき医療機関に派遣を依頼し、調整を実施)、厚生労働省が

研修や広域派遣の場合の派遣調整を行う仕組みとなった(日本看護協会に委託)。災害支援ナースは、災害支援ナース養成研修を修了

し、国に登録された者。(令和6年4月時点で約4千人、令和6年度にさらに約4千人を研修中。)

○

これまでの災害時の活動に加え、新興感染症発生・まん延時の活動にも対応。派遣に係る実費を、協定に基づき、派遣時は協定締結

機関が負担し、後日都道府県に対し請求手続を実施することや、事故補償について都道府県において傷害保険に加入する仕組みとなっ

たことから、より一層安心して活動できる環境が整備された。

災害支援ナースの派遣と養成・登録スキーム

(派遣方法)

都道府県と災害支援ナースが所属する施設(病院、診療所、訪問看護事業所、助産所や

都道府県看護協会等)との災害支援ナースの派遣に関する協定に基づき、都道府県の要請

により、所属施設から派遣される。

(活動場所)

都道府県内の医療機関等で当該施設の管理者の下で活動することが基本となる。大規模

災害時等の場合には、他の都道府県において活動することがある。

(費用支弁)

災害支援ナース養成研修

個別研修(eラーニング)

全般的事項(講義)

災害各論(講義)

感染症各論(講義)

(20時間以上)

「災害・感染症医療業務従事者派遣設備整備事業」を活用して、必要な資機材の整備に

ついて補助が受けられる。

活動に要した費用は、協定に基づき、派遣時は協定締結機関が負担し、後日都道府県に

対し請求手続を実施し、災害支援ナースの派遣を要請した都道府県が支弁。

なお、災害救助法に基づく費用支弁については以下のとおり。

① 災害支援ナースの活動が、災害救助法による救助であると認められた場合、被災都道府県

の災害支援ナースの派遣要請を受けた都道府県は、被災都道府県に求償することができる。

② ①に基づき、災害支援ナースの活動に要した費用を求償された被災都道府県は、求償した

都道府県に対して費用を支弁する。ただし、同法の規定に基づき、国に支弁を要請すること

ができる。

集合研修

全般的事項(講義)

災害(演習)

感染症(演習)

国に登録

全

て

の

プ

ロ

グ

ラ

ム

を

受

講

災害支援

ナース

(10時間以上)

184