よむ、つかう、まなぶ。

参考資料4 有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン更新版2020年3月31日 (38 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25869.html |

| 出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第35回 5/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

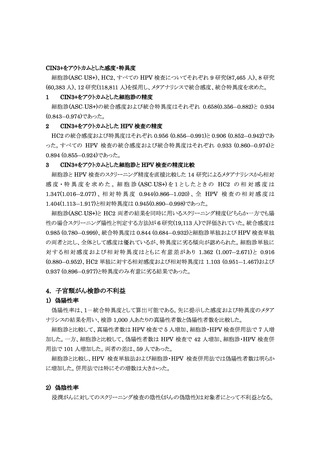

胞診で 50%、HPV 検査で 69.2%発生すると報告されている。子宮頸がんの場合 CIN3 であれば

侵襲性の比較的小さい円錐切除術で治療でき追加治療も要しないことから、身体面への負荷は小

さいと考えられるが、今後継続して議論していかねばならない問題である。

3. 推奨グレード決定に関する議論

細胞診検査に関しては、今回のガイドラインでは採取法別(従来法と液状検体法)の不適正割合

の比較と、年齢・検診間隔についてのみ検討した。特に 20 代前半については英国の症例対照研

究等で浸潤がん罹患率減少効果が示されなかったが、この世代での罹患率の上昇がみられるわ

が国での評価研究もなく、少数の研究結果で 20 代前半を積極的に対象から外すということは妥当

ではないという意見もみられたことから、20 代前半についても細胞診の対象年齢に含めることとし

た。

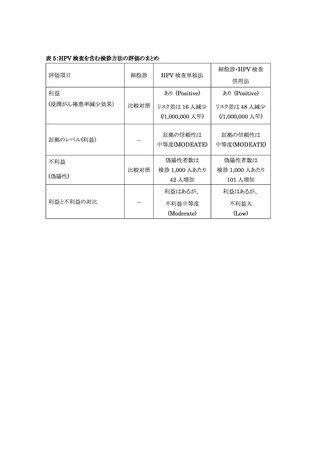

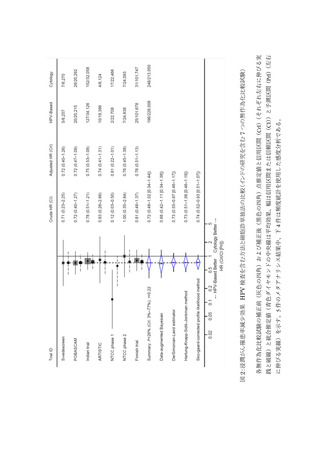

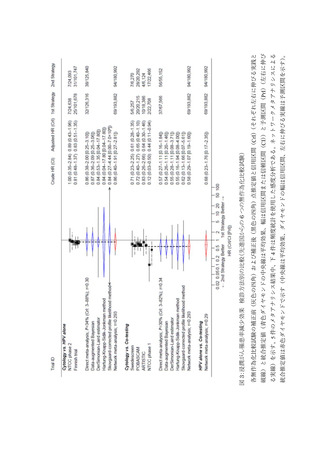

HPV 検査を含む検診手法(HPV 検査単独法、細胞診・HPV 検査併用法)については、利益と

しての浸潤がん罹患率減少効果は、いずれも細胞診を対照としたものであり、無検診と比較したも

のではない。すでに死亡率減少効果が確定している細胞診を対照として、浸潤がん罹患率減少効

果を比較した場合に HPV 検査を含む検査が細胞診を上回る強い証拠は得られなかったが、点推

定値や予測区間の偏りなどから、HPV 検査を含む検診手法が、細胞診単独法とほぼ同等あるい

は上回る可能性があることを示唆する成績と判断した。

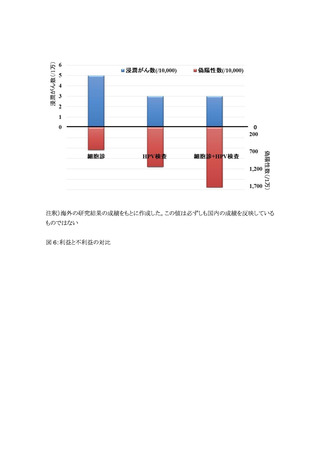

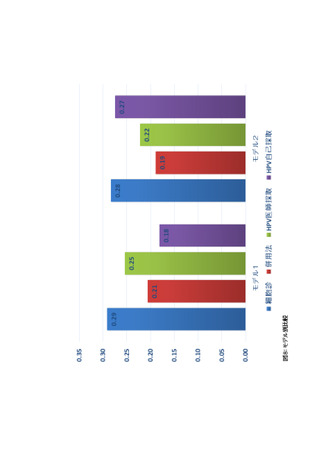

普及に制限を加える因子としての、費用/医療資源について検討したが、費用については HPV

検査自体が細胞診検査の 1.8 倍の価格に過ぎず検診間隔を拡大できることや、費用効果分析で

HPV 検査を含む方法が費用効果的に良好であるという結果が示されていることなどから大きな問

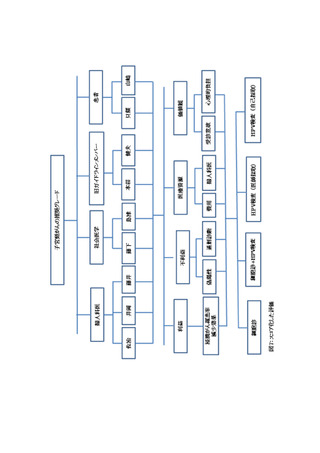

題とはならないと考えられた。医療資源については子宮頸がん検診の中心である婦人科医の偏在

が明らかであったが、HPV 検査自己採取法により婦人科医がいない地域でも子宮頸がんの受診

率向上につながる可能性が示されたものの、HPV 陽性が判明した場合のフォローアップについて

は、婦人科医がいない地域で実行不可能ではないかということも考慮にあがった。

同様に制限を加える因子として価値観・受診選択性を検討したが、細胞診と比較して結果が陽

性/陰性すなわち感染/非感染あるいは治癒という点で理解しやすいといった質的研究がみられる

ことや、長期非受診者に対して医療者採取よりも自己採取法のほうが受診率が高いという報告など

から、価値観・受診選択性という点についても制限因子とはならないと考えられた。

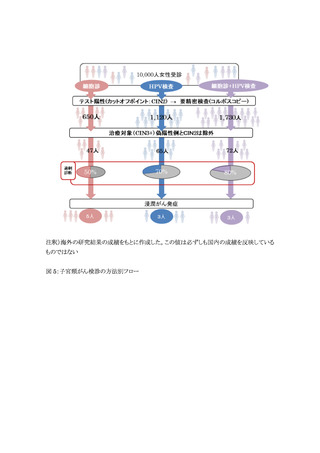

以上より、HPV 検査単独法については、細胞診単独法と同じく実施を推奨することとしたが、細

胞診・HPV 検査併用法については、条件が達成できる場合にのみ実施できるとした。その条件と

して不利益を最小化する方法の確立、対象年齢・検診間隔の遵守、アルゴリズムに精通した婦人

科医の確保を挙げた。不利益を最小化する方法は、すなわち適切なアルゴリズムの確立であり、ま

たそのアルゴリズムに検診やフォローアップに携わるすべての婦人科医が精通していることである。

また HPV 検査を含む検診の最大の利点は検診間隔を延長させることにあるが、検診間隔の短縮

や対象年齢に 20 歳代を含めることは累積偽陽性者数を増大し、不利益が容認できない状態にな

る。細胞診・HPV 検査併用法を用いた検診を実施するのであれば、これらの問題点が起きないよ

侵襲性の比較的小さい円錐切除術で治療でき追加治療も要しないことから、身体面への負荷は小

さいと考えられるが、今後継続して議論していかねばならない問題である。

3. 推奨グレード決定に関する議論

細胞診検査に関しては、今回のガイドラインでは採取法別(従来法と液状検体法)の不適正割合

の比較と、年齢・検診間隔についてのみ検討した。特に 20 代前半については英国の症例対照研

究等で浸潤がん罹患率減少効果が示されなかったが、この世代での罹患率の上昇がみられるわ

が国での評価研究もなく、少数の研究結果で 20 代前半を積極的に対象から外すということは妥当

ではないという意見もみられたことから、20 代前半についても細胞診の対象年齢に含めることとし

た。

HPV 検査を含む検診手法(HPV 検査単独法、細胞診・HPV 検査併用法)については、利益と

しての浸潤がん罹患率減少効果は、いずれも細胞診を対照としたものであり、無検診と比較したも

のではない。すでに死亡率減少効果が確定している細胞診を対照として、浸潤がん罹患率減少効

果を比較した場合に HPV 検査を含む検査が細胞診を上回る強い証拠は得られなかったが、点推

定値や予測区間の偏りなどから、HPV 検査を含む検診手法が、細胞診単独法とほぼ同等あるい

は上回る可能性があることを示唆する成績と判断した。

普及に制限を加える因子としての、費用/医療資源について検討したが、費用については HPV

検査自体が細胞診検査の 1.8 倍の価格に過ぎず検診間隔を拡大できることや、費用効果分析で

HPV 検査を含む方法が費用効果的に良好であるという結果が示されていることなどから大きな問

題とはならないと考えられた。医療資源については子宮頸がん検診の中心である婦人科医の偏在

が明らかであったが、HPV 検査自己採取法により婦人科医がいない地域でも子宮頸がんの受診

率向上につながる可能性が示されたものの、HPV 陽性が判明した場合のフォローアップについて

は、婦人科医がいない地域で実行不可能ではないかということも考慮にあがった。

同様に制限を加える因子として価値観・受診選択性を検討したが、細胞診と比較して結果が陽

性/陰性すなわち感染/非感染あるいは治癒という点で理解しやすいといった質的研究がみられる

ことや、長期非受診者に対して医療者採取よりも自己採取法のほうが受診率が高いという報告など

から、価値観・受診選択性という点についても制限因子とはならないと考えられた。

以上より、HPV 検査単独法については、細胞診単独法と同じく実施を推奨することとしたが、細

胞診・HPV 検査併用法については、条件が達成できる場合にのみ実施できるとした。その条件と

して不利益を最小化する方法の確立、対象年齢・検診間隔の遵守、アルゴリズムに精通した婦人

科医の確保を挙げた。不利益を最小化する方法は、すなわち適切なアルゴリズムの確立であり、ま

たそのアルゴリズムに検診やフォローアップに携わるすべての婦人科医が精通していることである。

また HPV 検査を含む検診の最大の利点は検診間隔を延長させることにあるが、検診間隔の短縮

や対象年齢に 20 歳代を含めることは累積偽陽性者数を増大し、不利益が容認できない状態にな

る。細胞診・HPV 検査併用法を用いた検診を実施するのであれば、これらの問題点が起きないよ