よむ、つかう、まなぶ。

資料1-2 第3期健康・医療戦略(案) (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/suisin_dai49/gijisidai.html |

| 出典情報 | 健康・医療戦略推進本部(第49回 2/18)《首相官邸》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

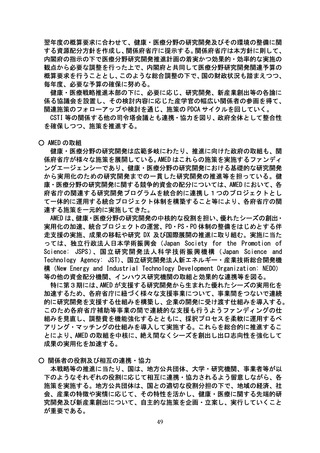

の研究開発の延長線上だけでなく、異分野研究者や既存の製薬企業に限られないス

タートアップ等の新規プレイヤーが医療分野へ参入することにより、研究開発のブ

レークスルーが生み出され、製薬産業の発展につながっている。

ワクチンの必要量の確保・接種は、社会経済活動の正常化に資するものであるが、

特に COVID-19 の流行初期に世界でワクチンの絶対量が不足していた際は、その確

保は、医薬品としてだけではなく、外交ツールとしての面も持った。

ワクチンの国内での承認には、従来は国内での大規模な治験が必要であったが、

治験に必要な参加者数を緩和するなど、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)の特例承認により承認まで

の時間の最大限の短縮が図られた。

COVID-19 の流行に対してのワクチン接種は、短期間に大人数に対して実施する必

要があったことから、通常の医療行為とは別の課題(ワクチンの超低温保存設備の

確保、配送、医師(打ち手)の確保等)も生じた。

ワクチンを接種するか否かは個人の選択であることを前提として、広く接種を実

施する必要があるため、国民の理解・協力を得ること等、社会的受容性の視点が改

めて必要となった。

COVID-19 に係る特例臨時接種が開始された 2021 年には、我が国では、ファイザ

ー社製、モデルナ社製、アストラゼネカ社製が用いられたが、いずれも海外で開発

が行われたワクチンであったことから、我が国の医薬品産業、特にワクチンの研究

開発に関する国際競争力の低下と研究開発・生産能力の低下が課題として認識され

た。

また、ワクチンのみならず、治療薬・診断薬の開発についても同様の課題が浮き

彫りになるとともに、これらの製造に必要な部素材が世界的に不足したことにより、

通常の医薬品や治験薬の製造への懸念も生じることとなった。

我が国で承認された COVID-19 の治療薬のうち、特に抗ウイルス薬に関しては、

2020 年5月にギリアド社製の点滴静注剤が特例承認を取得して以降、2021 年7月

に中外製薬社製の注射剤(創製はリジェネロン社)、2021 年 12 月に MSD 社製の経口

薬、2022 年2月にファイザー社製の経口薬がそれぞれ特例承認を取得したが、いず

れも海外で開発されたものであった。一方、2022 年5月に我が国でも緊急承認の制

度を設けた後、国産初の治療薬である塩野義製薬社製の経口薬が緊急承認を取得し

たのは 2022 年 11 月であり、海外の製薬企業と比較して、医薬品開発に大きな遅れ

を取ったと言わざるを得ない。

全世界的な COVID-19 の感染拡大が始まった当初、その診断にはリアルタイム核

酸増幅法(Real-time PCR 法)が広く利用されていたが、より簡便に、かつ特殊な

機器を必要としない抗原検査法による簡易キットとして、我が国では 2020 年5月

に富士レビオ社製の製品が承認された。その後も、追随して各社の簡易キットが承

認を受け発売されたが、感染者数が急増する状況においては、その供給数は大幅に

不足しており、さらに確定診断には依然 Real-time PCR 法による検査が必要であっ

たという状況が続いた。このことから、次なる感染症有事に向けては、診断法の迅

速な開発に加え、定量 RT-PCR 法にも匹敵し得る簡易キットの更なる高性能化、必

要数を速やかに供給することが可能になる生産体制の構築を継続的に進める必要

がある。

(研究開発成果の社会実装)

従来、医薬品市場では、低分子医薬品が主たる製品であった時代が長く続いたが、

2

タートアップ等の新規プレイヤーが医療分野へ参入することにより、研究開発のブ

レークスルーが生み出され、製薬産業の発展につながっている。

ワクチンの必要量の確保・接種は、社会経済活動の正常化に資するものであるが、

特に COVID-19 の流行初期に世界でワクチンの絶対量が不足していた際は、その確

保は、医薬品としてだけではなく、外交ツールとしての面も持った。

ワクチンの国内での承認には、従来は国内での大規模な治験が必要であったが、

治験に必要な参加者数を緩和するなど、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)の特例承認により承認まで

の時間の最大限の短縮が図られた。

COVID-19 の流行に対してのワクチン接種は、短期間に大人数に対して実施する必

要があったことから、通常の医療行為とは別の課題(ワクチンの超低温保存設備の

確保、配送、医師(打ち手)の確保等)も生じた。

ワクチンを接種するか否かは個人の選択であることを前提として、広く接種を実

施する必要があるため、国民の理解・協力を得ること等、社会的受容性の視点が改

めて必要となった。

COVID-19 に係る特例臨時接種が開始された 2021 年には、我が国では、ファイザ

ー社製、モデルナ社製、アストラゼネカ社製が用いられたが、いずれも海外で開発

が行われたワクチンであったことから、我が国の医薬品産業、特にワクチンの研究

開発に関する国際競争力の低下と研究開発・生産能力の低下が課題として認識され

た。

また、ワクチンのみならず、治療薬・診断薬の開発についても同様の課題が浮き

彫りになるとともに、これらの製造に必要な部素材が世界的に不足したことにより、

通常の医薬品や治験薬の製造への懸念も生じることとなった。

我が国で承認された COVID-19 の治療薬のうち、特に抗ウイルス薬に関しては、

2020 年5月にギリアド社製の点滴静注剤が特例承認を取得して以降、2021 年7月

に中外製薬社製の注射剤(創製はリジェネロン社)、2021 年 12 月に MSD 社製の経口

薬、2022 年2月にファイザー社製の経口薬がそれぞれ特例承認を取得したが、いず

れも海外で開発されたものであった。一方、2022 年5月に我が国でも緊急承認の制

度を設けた後、国産初の治療薬である塩野義製薬社製の経口薬が緊急承認を取得し

たのは 2022 年 11 月であり、海外の製薬企業と比較して、医薬品開発に大きな遅れ

を取ったと言わざるを得ない。

全世界的な COVID-19 の感染拡大が始まった当初、その診断にはリアルタイム核

酸増幅法(Real-time PCR 法)が広く利用されていたが、より簡便に、かつ特殊な

機器を必要としない抗原検査法による簡易キットとして、我が国では 2020 年5月

に富士レビオ社製の製品が承認された。その後も、追随して各社の簡易キットが承

認を受け発売されたが、感染者数が急増する状況においては、その供給数は大幅に

不足しており、さらに確定診断には依然 Real-time PCR 法による検査が必要であっ

たという状況が続いた。このことから、次なる感染症有事に向けては、診断法の迅

速な開発に加え、定量 RT-PCR 法にも匹敵し得る簡易キットの更なる高性能化、必

要数を速やかに供給することが可能になる生産体制の構築を継続的に進める必要

がある。

(研究開発成果の社会実装)

従来、医薬品市場では、低分子医薬品が主たる製品であった時代が長く続いたが、

2