よむ、つかう、まなぶ。

資料1-2 第3期健康・医療戦略(案) (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/suisin_dai49/gijisidai.html |

| 出典情報 | 健康・医療戦略推進本部(第49回 2/18)《首相官邸》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

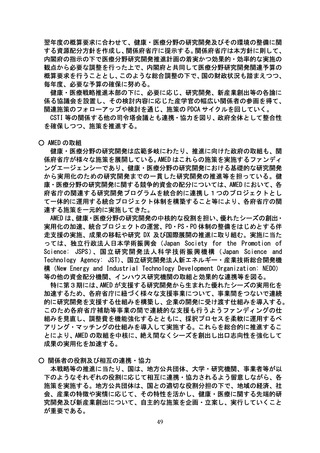

現在はバイオ医薬品等の新規モダリティの売上げ比率が大きくなっている。このよ

うな新規モダリティ医薬品の創製や新規性の高い医療機器等の開発は、アカデミア

やスタートアップがけん引している。これに伴い、製薬の分野では、欧米において

従前の垂直統合型の開発モデルから水平分業型に転換してきており、製薬企業等だ

けでなく、アカデミア、スタートアップ、ベンチャーキャピタル(Venture Capital:

VC )、 医 薬 品 開 発 製 造 受 託 機 関 ( Contract Development and Manufacturing

Organization: CDMO)等も含めた研究開発支援体制が構築されている。我が国の製

薬業界等ではこの転換が遅れ、全世界の医薬品の売上げは 1.3 兆ドル(2020 年)で

あるが、我が国の製薬企業の売上げは 10 兆円程度(2020 年)であり、我が国で創

製された医薬品シェアは 2011 年からの 10 年間で 13.1%から 9.8%へ低下するな

ど、医薬品等の国際競争力が低下している。

今般の COVID-19 を巡る対応では、米国のファイザー社が、ドイツのスタートア

ップであるビオンテック社と連携し、mRNA ワクチンを開発している。事業化の道筋、

事業をやり抜く能力(資金、交渉力)を持った事業者が中心となって、シーズ・技

術を外部にも広く求め、事業化を進めている。しかしながら、我が国における医薬

品や医療機器のスタートアップを支える環境は、シーズ・技術を獲得するためのネ

ットワーク基盤について欧米に劣後している。

医薬品開発にとって異分野との融合は重要であるが、とりわけ AI はあらゆる分

野で利用され、AI の開発や利活用等のイノベーションが社会課題の解決や我が国の

競争力に直結する可能性がある。また、医療機器においては、プログラム医療機器

(Software as a Medical Device:SaMD)を始めとして AI を用いた医療機器の

研究開発が世界的にさらに進展することが予想されている。健康・医療分野におけ

る AI との技術融合は、我が国の優位性が期待される分野の一つとされている。

また、シーズの源泉である研究開発力についても被引用数の多い Top10%補正論

文数の世界ランクは 2020 年から 2022 年の平均において世界 13 位と低迷したまま

である。くわえて、国際共著論文数も諸外国と比べて低く、研究者交流が停滞する

など、我が国が持つ国際ネットワークが近年弱体化している。

(ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロス問題等の対応)

我が国においては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(Pharmaceuticals and

Medical Devices Agency: PMDA)を中心に、医薬品等の承認審査のための審査期間

の短縮等に努めてきた。しかしながら、なお、我が国の臨床開発を取り巻く環境に

は、多くの課題があると言わざるを得ない。例えば、国際的に競争力のある、初め

てヒトに投与・使用する臨床試験(First In Human: FIH 試験)実施体制のキャパシ

ティ不足や、治験に係る手続等の複雑さが課題として指摘されている。また、国際

共同治験数は増加傾向にあるものの、欧米との比較では、その比率はまだ低いのが

現状である。特に我が国が中心となって実施する国際共同治験数は少なく、ヘッド

クォーター機能を有する治験実施施設や CDMO が不足している状況にある。

さらに、薬価設定も企業戦略に影響を与えている。グローバル市場においては、

最初に上市した国での薬価がその後の2番目以降に上市した国での薬価設定に影

響を与えることから、高額の薬価設定が可能な米国での上市が優先される傾向があ

る。

近年、欧米スタートアップによる革新的な医薬品・医療機器の開発が増加してい

るが、リソースに制約があるスタートアップは、上記の多様な要因により日本市場

を後回しにしているとの指摘がなされている。

3

うな新規モダリティ医薬品の創製や新規性の高い医療機器等の開発は、アカデミア

やスタートアップがけん引している。これに伴い、製薬の分野では、欧米において

従前の垂直統合型の開発モデルから水平分業型に転換してきており、製薬企業等だ

けでなく、アカデミア、スタートアップ、ベンチャーキャピタル(Venture Capital:

VC )、 医 薬 品 開 発 製 造 受 託 機 関 ( Contract Development and Manufacturing

Organization: CDMO)等も含めた研究開発支援体制が構築されている。我が国の製

薬業界等ではこの転換が遅れ、全世界の医薬品の売上げは 1.3 兆ドル(2020 年)で

あるが、我が国の製薬企業の売上げは 10 兆円程度(2020 年)であり、我が国で創

製された医薬品シェアは 2011 年からの 10 年間で 13.1%から 9.8%へ低下するな

ど、医薬品等の国際競争力が低下している。

今般の COVID-19 を巡る対応では、米国のファイザー社が、ドイツのスタートア

ップであるビオンテック社と連携し、mRNA ワクチンを開発している。事業化の道筋、

事業をやり抜く能力(資金、交渉力)を持った事業者が中心となって、シーズ・技

術を外部にも広く求め、事業化を進めている。しかしながら、我が国における医薬

品や医療機器のスタートアップを支える環境は、シーズ・技術を獲得するためのネ

ットワーク基盤について欧米に劣後している。

医薬品開発にとって異分野との融合は重要であるが、とりわけ AI はあらゆる分

野で利用され、AI の開発や利活用等のイノベーションが社会課題の解決や我が国の

競争力に直結する可能性がある。また、医療機器においては、プログラム医療機器

(Software as a Medical Device:SaMD)を始めとして AI を用いた医療機器の

研究開発が世界的にさらに進展することが予想されている。健康・医療分野におけ

る AI との技術融合は、我が国の優位性が期待される分野の一つとされている。

また、シーズの源泉である研究開発力についても被引用数の多い Top10%補正論

文数の世界ランクは 2020 年から 2022 年の平均において世界 13 位と低迷したまま

である。くわえて、国際共著論文数も諸外国と比べて低く、研究者交流が停滞する

など、我が国が持つ国際ネットワークが近年弱体化している。

(ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロス問題等の対応)

我が国においては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(Pharmaceuticals and

Medical Devices Agency: PMDA)を中心に、医薬品等の承認審査のための審査期間

の短縮等に努めてきた。しかしながら、なお、我が国の臨床開発を取り巻く環境に

は、多くの課題があると言わざるを得ない。例えば、国際的に競争力のある、初め

てヒトに投与・使用する臨床試験(First In Human: FIH 試験)実施体制のキャパシ

ティ不足や、治験に係る手続等の複雑さが課題として指摘されている。また、国際

共同治験数は増加傾向にあるものの、欧米との比較では、その比率はまだ低いのが

現状である。特に我が国が中心となって実施する国際共同治験数は少なく、ヘッド

クォーター機能を有する治験実施施設や CDMO が不足している状況にある。

さらに、薬価設定も企業戦略に影響を与えている。グローバル市場においては、

最初に上市した国での薬価がその後の2番目以降に上市した国での薬価設定に影

響を与えることから、高額の薬価設定が可能な米国での上市が優先される傾向があ

る。

近年、欧米スタートアップによる革新的な医薬品・医療機器の開発が増加してい

るが、リソースに制約があるスタートアップは、上記の多様な要因により日本市場

を後回しにしているとの指摘がなされている。

3