よむ、つかう、まなぶ。

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (13 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |

| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

近年、ブリストル便性状スケール(Bristol Stool Form Scale: BSFS)7)による絵で見せる

評価法が使用されている。

前述の通り、これらの症状の中にガイドラインが確立されたものが出てきたことから有

効な薬物療法が提供可能となったものが多くなったが、症状自体の原因が薬物により惹起

されているものもある。これらの有害事象を薬剤起因性老年症候群と呼ぶ。国内の報告では、

老年症候群の症状の治療薬を使用された 105,552 名のうち、8,347 名(7.9%)において薬剤起

因性老年症候群の可能性が示唆された 8)。 薬剤起因性老年症候群の治療のためには、被疑

薬の減量・減薬が必要であるが、その副作用と考えられる症状に対し誤ってその症状の治療

害事象の確立が高くなり、実際に薬物有害事象を発症した場合には、副作用を別の薬で直そ

うとし、かえって病状を悪化させてしまう現象、いわゆる処方カスケードという状態になる。

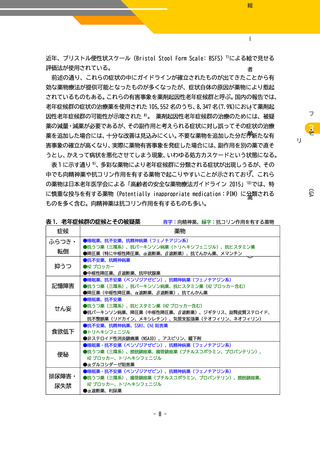

表1に示す通り 9)、多彩な薬物により老年症候群に分類される症状が出現しうるが、その

中でも向精神薬や抗コリン作用を有する薬物で起こりやすいことが示されており、これら

の薬物は日本老年医学会による「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2015」10)では、特

に慎重な投与を有する薬物(Potentially inappropriate medication:PIM)に分類される

ものを多く含む。向精神薬は抗コリン作用を有するものも多い。

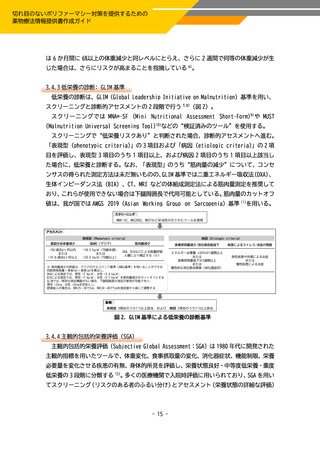

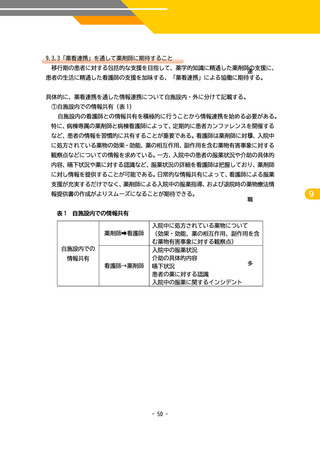

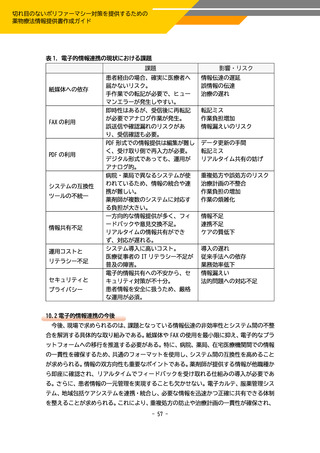

表 1.老年症候群の症候とその被疑薬

青字:向精神薬、緑字:抗コリン作用を有する薬物

症候

ふらつき・

転倒

薬物

●睡眠薬、抗不安薬、抗精神病薬(フェノチアジン系)

●抗うつ薬(三環系)、抗パーキンソン病薬(トリヘキシフェニジル)、抗ヒスタミン薬

●降圧薬(特に中枢性降圧薬、α遮断薬、β遮断薬)、抗てんかん薬、メマンチン

抑うつ

●抗不安薬、抗精神病薬

●H2 ブロッカー

●中枢性降圧薬、β遮断薬、抗甲状腺薬

記憶障害

●睡眠薬、抗不安薬(ベンゾジアゼピン)、抗精神病薬(フェノチアジン系)

●抗うつ薬(三環系)、抗パーキンソン病薬、抗ヒスタミン薬(H2 ブロッカー含む)

●降圧薬(中枢性降圧薬、α遮断薬、β遮断薬)、抗てんかん薬

せん妄

●睡眠薬、抗不安薬

●抗うつ薬(三環系)、抗ヒスタミン薬(H2 ブロッカー含む)

●抗パーキンソン病薬、降圧薬(中枢性降圧薬、β遮断薬)、ジギタリス、副腎皮質ステロイド、

抗不整脈薬(リドカイン、メキシレチン)、気管支拡張薬(テオフィリン、ネオフィリン)

食欲低下

●抗不安薬、抗精神病薬、SSRI、ChE 阻害薬

●トリヘキシフェニジル

●非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAID)、アスピリン、緩下剤

便秘

排尿障害・

尿失禁

●睡眠薬・抗不安薬(ベンゾジアゼピン)、抗精神病薬(フェノチアジン系)

●抗うつ薬(三環系)、膀胱鎮痙薬、腸管鎮痙薬(ブチルスコポラミン、プロパンテリン)、

H2 ブロッカー、トリヘキシフェニジル

●αグルコシダーゼ阻害薬

●睡眠薬・抗不安薬(ベンゾジアゼピン)、抗精神病薬(フェノチアジン系)

●抗うつ薬(三環系)、腸管鎮痙薬(ブチルスコポラミン、プロパンテリン)、膀胱鎮痙薬、

H2 ブロッカー、トリヘキシフェニジル

●α遮断薬、利尿薬

- 8 -

⦆

高齢高

者齢

総者

合総

機合

能機

評能

価評

(価⦅

)と

ポと

リポ

フリ

ァフ

ーァ

マー

シマ

ーシ

対ー

策対策

CGA

CGA

薬を追加した場合には、十分な改善は見込みにくい。不要な薬物を追加した分だけ新たな有

3

3

評価法が使用されている。

前述の通り、これらの症状の中にガイドラインが確立されたものが出てきたことから有

効な薬物療法が提供可能となったものが多くなったが、症状自体の原因が薬物により惹起

されているものもある。これらの有害事象を薬剤起因性老年症候群と呼ぶ。国内の報告では、

老年症候群の症状の治療薬を使用された 105,552 名のうち、8,347 名(7.9%)において薬剤起

因性老年症候群の可能性が示唆された 8)。 薬剤起因性老年症候群の治療のためには、被疑

薬の減量・減薬が必要であるが、その副作用と考えられる症状に対し誤ってその症状の治療

害事象の確立が高くなり、実際に薬物有害事象を発症した場合には、副作用を別の薬で直そ

うとし、かえって病状を悪化させてしまう現象、いわゆる処方カスケードという状態になる。

表1に示す通り 9)、多彩な薬物により老年症候群に分類される症状が出現しうるが、その

中でも向精神薬や抗コリン作用を有する薬物で起こりやすいことが示されており、これら

の薬物は日本老年医学会による「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2015」10)では、特

に慎重な投与を有する薬物(Potentially inappropriate medication:PIM)に分類される

ものを多く含む。向精神薬は抗コリン作用を有するものも多い。

表 1.老年症候群の症候とその被疑薬

青字:向精神薬、緑字:抗コリン作用を有する薬物

症候

ふらつき・

転倒

薬物

●睡眠薬、抗不安薬、抗精神病薬(フェノチアジン系)

●抗うつ薬(三環系)、抗パーキンソン病薬(トリヘキシフェニジル)、抗ヒスタミン薬

●降圧薬(特に中枢性降圧薬、α遮断薬、β遮断薬)、抗てんかん薬、メマンチン

抑うつ

●抗不安薬、抗精神病薬

●H2 ブロッカー

●中枢性降圧薬、β遮断薬、抗甲状腺薬

記憶障害

●睡眠薬、抗不安薬(ベンゾジアゼピン)、抗精神病薬(フェノチアジン系)

●抗うつ薬(三環系)、抗パーキンソン病薬、抗ヒスタミン薬(H2 ブロッカー含む)

●降圧薬(中枢性降圧薬、α遮断薬、β遮断薬)、抗てんかん薬

せん妄

●睡眠薬、抗不安薬

●抗うつ薬(三環系)、抗ヒスタミン薬(H2 ブロッカー含む)

●抗パーキンソン病薬、降圧薬(中枢性降圧薬、β遮断薬)、ジギタリス、副腎皮質ステロイド、

抗不整脈薬(リドカイン、メキシレチン)、気管支拡張薬(テオフィリン、ネオフィリン)

食欲低下

●抗不安薬、抗精神病薬、SSRI、ChE 阻害薬

●トリヘキシフェニジル

●非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAID)、アスピリン、緩下剤

便秘

排尿障害・

尿失禁

●睡眠薬・抗不安薬(ベンゾジアゼピン)、抗精神病薬(フェノチアジン系)

●抗うつ薬(三環系)、膀胱鎮痙薬、腸管鎮痙薬(ブチルスコポラミン、プロパンテリン)、

H2 ブロッカー、トリヘキシフェニジル

●αグルコシダーゼ阻害薬

●睡眠薬・抗不安薬(ベンゾジアゼピン)、抗精神病薬(フェノチアジン系)

●抗うつ薬(三環系)、腸管鎮痙薬(ブチルスコポラミン、プロパンテリン)、膀胱鎮痙薬、

H2 ブロッカー、トリヘキシフェニジル

●α遮断薬、利尿薬

- 8 -

⦆

高齢高

者齢

総者

合総

機合

能機

評能

価評

(価⦅

)と

ポと

リポ

フリ

ァフ

ーァ

マー

シマ

ーシ

対ー

策対策

CGA

CGA

薬を追加した場合には、十分な改善は見込みにくい。不要な薬物を追加した分だけ新たな有

3

3