よむ、つかう、まなぶ。

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (57 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |

| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

9.4)

管理栄養士

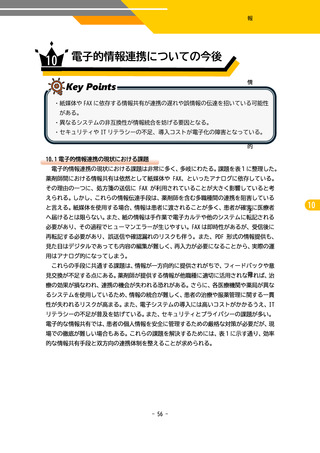

Key Points

・低栄養や嚥下障害の要因となる副作用を示す薬物の情報提供は、処方見直しと副作

用症状への栄養対策、いずれの検討においても重要である。

・薬物副作用の種類やその機序、処方される疾患に関する勉強会の開催は、薬剤師以

外の職種による副作用発生の早期発見につながり、有意義である。

・ポリファーマシー対策のために食事摂取量減少・消化吸収能低下の観点、嚥下機能

の観点から共有する情報が重要である。

9.4.1 食事摂取量減少、消化吸収能低下の観点から

副作用で食欲不振、嘔気・嘔吐、口内炎、口腔乾燥、摂食嚥下障害、便秘、下痢などの症

状を生じる薬物の使用に関する情報共有は重要である。これらの症状により、栄養摂取、消

ついて触れたが、食事摂取量の減少・消化吸収能の低下は低栄養の主な原因である 1)。とく

に炎症状態が亢進する消耗性疾患では、疾患起因性の食欲不振が生じることに加え、エネル

ギー消費が亢進するため、急速に低栄養が進行する。消耗性疾患でなくとも、薬物に起因す

る症状がもととなり、必要なエネルギーや栄養素を摂取することができない状態が続くと、

容易に低栄養に陥る。処方の見直しを積極的に進めることが望ましいが、投薬の継続が必要

な場合は、それらの症状と付き合いながら、低栄養を予防するための食事の工夫、経口的栄

養補助(ONS)の利用など、管理栄養士を含む専門家チームで話し合うことが重要である。

9.4.2 嚥下機能の観点から

嚥下とは、食べ物を認識して口腔に取り込み、食塊を形成し、口腔、咽頭、食道、胃へと

送り込む一連の動作をさす。嚥下障害は、正常な嚥下が障害されることと定義され、一連の

動作のどこかが障害されている状態である。嚥下障害の具体的な症状には「食べこぼす」

「食

事に時間がかかる」「なかなか飲み込まない(口腔内に溜める)」「丸飲みする(食べるペ

ースが速い)」「むせる」「喉がゴロゴロする」「よだれが出る」「飲み込めない」「喉に

つかえる」「窒息」「誤嚥」などがある 2)。

薬物による鎮静、抗コリン作用、錐体外路症状により嚥下障害を生じやすくなる。これら

には、抗うつ薬、睡眠薬、抗不安薬、制吐剤、抗てんかん薬などがあり、薬剤起因性の嚥下

障害は治すことができるため処方の見直しが重要である 2)。一方、これらの処方見直しがな

されていない状況で患者が紹介になるケースもあろう。その場合は、摂食嚥下機能障害を起

こしうる薬物の投与があるという情報提供が重要である。

- 52 -

9

9

多職

職種

種連

連携

携の

の重

重要

要性

性

多

化・吸収、排泄が阻害されると低栄養をきたしやすい。「3.4 栄養」で低栄養の診断基準に

管理栄養士

Key Points

・低栄養や嚥下障害の要因となる副作用を示す薬物の情報提供は、処方見直しと副作

用症状への栄養対策、いずれの検討においても重要である。

・薬物副作用の種類やその機序、処方される疾患に関する勉強会の開催は、薬剤師以

外の職種による副作用発生の早期発見につながり、有意義である。

・ポリファーマシー対策のために食事摂取量減少・消化吸収能低下の観点、嚥下機能

の観点から共有する情報が重要である。

9.4.1 食事摂取量減少、消化吸収能低下の観点から

副作用で食欲不振、嘔気・嘔吐、口内炎、口腔乾燥、摂食嚥下障害、便秘、下痢などの症

状を生じる薬物の使用に関する情報共有は重要である。これらの症状により、栄養摂取、消

ついて触れたが、食事摂取量の減少・消化吸収能の低下は低栄養の主な原因である 1)。とく

に炎症状態が亢進する消耗性疾患では、疾患起因性の食欲不振が生じることに加え、エネル

ギー消費が亢進するため、急速に低栄養が進行する。消耗性疾患でなくとも、薬物に起因す

る症状がもととなり、必要なエネルギーや栄養素を摂取することができない状態が続くと、

容易に低栄養に陥る。処方の見直しを積極的に進めることが望ましいが、投薬の継続が必要

な場合は、それらの症状と付き合いながら、低栄養を予防するための食事の工夫、経口的栄

養補助(ONS)の利用など、管理栄養士を含む専門家チームで話し合うことが重要である。

9.4.2 嚥下機能の観点から

嚥下とは、食べ物を認識して口腔に取り込み、食塊を形成し、口腔、咽頭、食道、胃へと

送り込む一連の動作をさす。嚥下障害は、正常な嚥下が障害されることと定義され、一連の

動作のどこかが障害されている状態である。嚥下障害の具体的な症状には「食べこぼす」

「食

事に時間がかかる」「なかなか飲み込まない(口腔内に溜める)」「丸飲みする(食べるペ

ースが速い)」「むせる」「喉がゴロゴロする」「よだれが出る」「飲み込めない」「喉に

つかえる」「窒息」「誤嚥」などがある 2)。

薬物による鎮静、抗コリン作用、錐体外路症状により嚥下障害を生じやすくなる。これら

には、抗うつ薬、睡眠薬、抗不安薬、制吐剤、抗てんかん薬などがあり、薬剤起因性の嚥下

障害は治すことができるため処方の見直しが重要である 2)。一方、これらの処方見直しがな

されていない状況で患者が紹介になるケースもあろう。その場合は、摂食嚥下機能障害を起

こしうる薬物の投与があるという情報提供が重要である。

- 52 -

9

9

多職

職種

種連

連携

携の

の重

重要

要性

性

多

化・吸収、排泄が阻害されると低栄養をきたしやすい。「3.4 栄養」で低栄養の診断基準に