よむ、つかう、まなぶ。

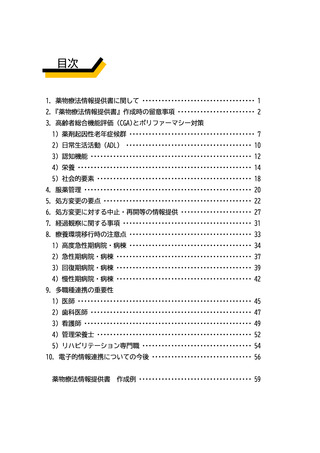

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (45 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |

| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

かった理由、③今後の推奨事項などを共有することで、患者に適切な薬物治療が一貫して行

われ、治療の質が向上する。

8.3.2 退院後の生活に向けた薬物治療に必要な情報共有

退院時に共有する情報の中には、回復期病棟入院中に評価した患者の生活機能や退院後

の生活環境に関する情報を含めることも必要となる 2)。薬の管理者が患者本人なのか、ま

たは他のキーパーソンが存在するかによって指導対象者や内容が変わるため、事前に情報

を伝えていくことがスムーズな指導につながる。また、内服薬は自己管理が比較的容易であ

るが、注射薬(インスリン等)や点眼薬など複雑な操作が必要な薬物は介助が必要なケース

もあるため、視力や聴力、巧緻性、認知機能、嚥下機能など、患者の薬剤管理に関する情報

を伝えることも重要となる 3)。その際、患者本人だけでは管理ができず、服薬介助や服薬確

認などを協力してくれる家族がいる場合においては、服薬スケジュールの作成や薬物の保

管方法、服薬タイミングなどの指導対象者が明確になるため、家族背景や家族が出来るサポ

また、嚥下機能に合わせて口腔内崩壊錠を選択した場合やアドヒアランス不良に対応す

るための薬物の用法簡素化を実施したケースでは、退院後の誤嚥リスクや服薬エラーなど

患者の生活環境にも影響を与える可能性がある。そのため退院後のフォローアップ計画も

含め、これらの情報を明記することが重要となる 4)。こうした情報提供は一方向性ではな

く、疑問点や不明点の確認なども含めて双方向性に共有し合うことが望ましい。

8.3.3 回復期における薬物療法情報提供書作成時のポイント

回復期病棟から療養環境移行時に特に意識して情報提供すべきポイントを下記に示す。

① 回復期病棟入院中の薬剤調整に関する情報

回復期病棟には、認知機能障害や高次脳機能障害、嚥下機能の低下を有する患者が多く

入院している。そのため、薬剤数や用法の整理、適切な管理方法の導入、服用しやすい剤

形への見直しなど、入院時に行われた薬剤調整や管理の工夫は、退院後の在宅療養や施設

での生活においても重要な基盤となる。退院後も回復期病棟で得られた治療効果を維持

し、患者が自立した生活を送れるよう支援を継続することが求められるため、これらの情

報を適切に共有することが重要である。

②リハビリテーションに影響を及ぼす薬剤情報

回復期病棟ではリハビリテーションの進行に合わせて薬物療法を調整が求められる。リ

ハビリテーションを優先し薬物を変更する場合もあれば、必要な薬物の使用によりリハビ

リテーションが変更されるケースもある。そのため、リハビリテーションに影響を及ぼし

中止された薬物や、薬物がリハビリテーションに及ぼす可能性についての評価、情報を付

記することが望ましい。

- 40 -

8

8

療療

養養

環環

境境

移移

行行

時時

のの

注注

意意

点点

ート内容についてなどの情報も付記することが大切である。

われ、治療の質が向上する。

8.3.2 退院後の生活に向けた薬物治療に必要な情報共有

退院時に共有する情報の中には、回復期病棟入院中に評価した患者の生活機能や退院後

の生活環境に関する情報を含めることも必要となる 2)。薬の管理者が患者本人なのか、ま

たは他のキーパーソンが存在するかによって指導対象者や内容が変わるため、事前に情報

を伝えていくことがスムーズな指導につながる。また、内服薬は自己管理が比較的容易であ

るが、注射薬(インスリン等)や点眼薬など複雑な操作が必要な薬物は介助が必要なケース

もあるため、視力や聴力、巧緻性、認知機能、嚥下機能など、患者の薬剤管理に関する情報

を伝えることも重要となる 3)。その際、患者本人だけでは管理ができず、服薬介助や服薬確

認などを協力してくれる家族がいる場合においては、服薬スケジュールの作成や薬物の保

管方法、服薬タイミングなどの指導対象者が明確になるため、家族背景や家族が出来るサポ

また、嚥下機能に合わせて口腔内崩壊錠を選択した場合やアドヒアランス不良に対応す

るための薬物の用法簡素化を実施したケースでは、退院後の誤嚥リスクや服薬エラーなど

患者の生活環境にも影響を与える可能性がある。そのため退院後のフォローアップ計画も

含め、これらの情報を明記することが重要となる 4)。こうした情報提供は一方向性ではな

く、疑問点や不明点の確認なども含めて双方向性に共有し合うことが望ましい。

8.3.3 回復期における薬物療法情報提供書作成時のポイント

回復期病棟から療養環境移行時に特に意識して情報提供すべきポイントを下記に示す。

① 回復期病棟入院中の薬剤調整に関する情報

回復期病棟には、認知機能障害や高次脳機能障害、嚥下機能の低下を有する患者が多く

入院している。そのため、薬剤数や用法の整理、適切な管理方法の導入、服用しやすい剤

形への見直しなど、入院時に行われた薬剤調整や管理の工夫は、退院後の在宅療養や施設

での生活においても重要な基盤となる。退院後も回復期病棟で得られた治療効果を維持

し、患者が自立した生活を送れるよう支援を継続することが求められるため、これらの情

報を適切に共有することが重要である。

②リハビリテーションに影響を及ぼす薬剤情報

回復期病棟ではリハビリテーションの進行に合わせて薬物療法を調整が求められる。リ

ハビリテーションを優先し薬物を変更する場合もあれば、必要な薬物の使用によりリハビ

リテーションが変更されるケースもある。そのため、リハビリテーションに影響を及ぼし

中止された薬物や、薬物がリハビリテーションに及ぼす可能性についての評価、情報を付

記することが望ましい。

- 40 -

8

8

療療

養養

環環

境境

移移

行行

時時

のの

注注

意意

点点

ート内容についてなどの情報も付記することが大切である。