よむ、つかう、まなぶ。

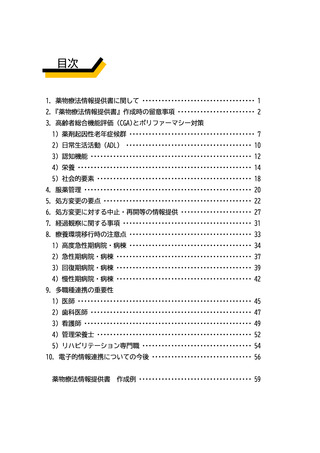

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (50 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |

| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための

薬物療法情報提供書作成ガイド

多職種連携の重要性

9

3

9.1)

医師

Key Points

・医師は病状やその治療状況について評価するが、患者の薬歴については薬剤師の

情報提供が重要となる。

・とりわけ医師が専門外の領域の薬物を変更することが困難なこともあり、多職種

協働が必要となる。

・薬物見直しの際には、服薬管理や残薬の状況など、薬剤師の評価が反映されたも

のとする必要がある。

9.1.1 薬剤師と医師との連携

一般に、医師は自身の専門領域における処方については、頻回の処方を含む診療経験をも

とに自身の判断を重視し、薬剤師など他の職種と協働した薬物療法を考えることは少ない。

しかしながら、高齢患者の診療では多疾患や老年症候群と呼ばれる症状など複数の病態を

治療する必要があり、必ずしも医師が専門とする領域での診療経験で対応できるわけでは

ない。そのため、高齢患者の薬物療法を行う上では、医師・薬剤師それぞれの一般的な知識

や経験に基づいて協働することが求められる。

薬物の見直しにあたっては、一般的な考え方の流れとして、①全ての薬物の把握と評価、

②ポリファーマシー関連の問題の評価、③処方の適正化の検討という手順が厚労省による

医薬品適正使用の指針 1)において提唱されている。具体的に見ていくと、まず全ての薬物の

把握と評価として、受診診療科医療機関の把握、罹病疾患や老年症候群、ADL、生活環境、

全ての使用薬物の把握があげられ、次に、ポリファーマシー関連の問題の評価として、多剤

服用時に注意する有害事象とその診断、さらに、処方見直しのきっかけとして、薬剤起因性

老年症候群に留意することがあげられ、そして実際に処方の適正化にあたっては、開始用量

や投与量調整、薬物相互作用とその対応、基本的な留意点、疾患横断的に使用する薬物の留

意点が述べられている。

これらのことは、薬剤師または医師が単独で行うことではなく、薬剤師と医師が連携しつ

つ、多職種との協力を得ながら行うことが現実的である。以下では、薬剤師と医師が連携す

る上で、医師が薬剤師へ要望したいことについて述べる。

- 45 -

薬物療法情報提供書作成ガイド

多職種連携の重要性

9

3

9.1)

医師

Key Points

・医師は病状やその治療状況について評価するが、患者の薬歴については薬剤師の

情報提供が重要となる。

・とりわけ医師が専門外の領域の薬物を変更することが困難なこともあり、多職種

協働が必要となる。

・薬物見直しの際には、服薬管理や残薬の状況など、薬剤師の評価が反映されたも

のとする必要がある。

9.1.1 薬剤師と医師との連携

一般に、医師は自身の専門領域における処方については、頻回の処方を含む診療経験をも

とに自身の判断を重視し、薬剤師など他の職種と協働した薬物療法を考えることは少ない。

しかしながら、高齢患者の診療では多疾患や老年症候群と呼ばれる症状など複数の病態を

治療する必要があり、必ずしも医師が専門とする領域での診療経験で対応できるわけでは

ない。そのため、高齢患者の薬物療法を行う上では、医師・薬剤師それぞれの一般的な知識

や経験に基づいて協働することが求められる。

薬物の見直しにあたっては、一般的な考え方の流れとして、①全ての薬物の把握と評価、

②ポリファーマシー関連の問題の評価、③処方の適正化の検討という手順が厚労省による

医薬品適正使用の指針 1)において提唱されている。具体的に見ていくと、まず全ての薬物の

把握と評価として、受診診療科医療機関の把握、罹病疾患や老年症候群、ADL、生活環境、

全ての使用薬物の把握があげられ、次に、ポリファーマシー関連の問題の評価として、多剤

服用時に注意する有害事象とその診断、さらに、処方見直しのきっかけとして、薬剤起因性

老年症候群に留意することがあげられ、そして実際に処方の適正化にあたっては、開始用量

や投与量調整、薬物相互作用とその対応、基本的な留意点、疾患横断的に使用する薬物の留

意点が述べられている。

これらのことは、薬剤師または医師が単独で行うことではなく、薬剤師と医師が連携しつ

つ、多職種との協力を得ながら行うことが現実的である。以下では、薬剤師と医師が連携す

る上で、医師が薬剤師へ要望したいことについて述べる。

- 45 -