よむ、つかう、まなぶ。

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (52 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |

| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

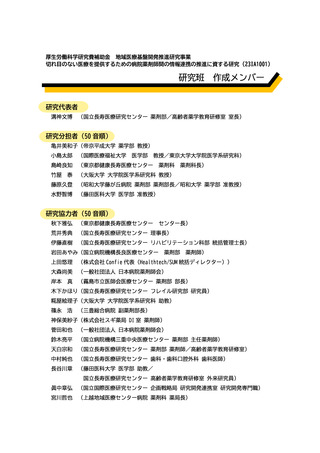

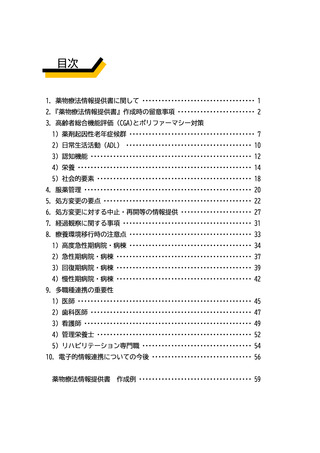

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための

薬物療法情報提供書作成ガイド

9.2)

歯科医師

Key Points

・オーラルフレイルに関する3学会合同ステートメントにおいて薬剤師との連携の

重要性が追記された。薬物の口腔機能への影響について理解する必要がある。

・錠剤嚥下障害、PILL-5 は、薬剤師間で嚥下障害の重症度を伝達するためのツール

となりうる。

・薬物が原因となる嚥下障害も存在し、多剤内服と嚥下障害を合併する場合は常に

意識する必要がある。

歯科関連の科が院内に存在するのは全病院の約2割と言われている。約8割の病院は歯

科が存在しない。「口」を見る、「口」に関する情報を聞き取る可能性がある職種の連携と

して、薬剤師間の情報提供における口腔、嚥下に関する情報共有は非常に重要である。歯科

医師の立場から知っていただきたい知識の整理として以下の3項目をあげる。

9.2.1 口腔機能への影響(口腔関連の薬物有害事象)

高齢者のポリファーマシーによる有害事象の 1 つに口渇や唾液分泌量の低下がある 1)。口

渇や唾液分泌量の低下は歯周病、う蝕や口腔カンジダ症の発生、味覚障害、嚥下障害、構音

障害とも関連し、高齢者の心身機能や生活の質の低下をもたらす。また骨粗鬆症治療薬が含

まれることも多く、特にビスホスホネート製剤(BP 製剤)と口腔有害事象の知識はもって

おくべきである。早期有害事象として、細胞増殖障害や薬物の直接の化学的刺激による粘膜

障害がある。十分量の水で服用や、服用後 30 分臥床を避けるといった特徴的な服用方法か

ら食道潰瘍は知られるところであるが、摂食嚥下障害患者においては口腔内に薬物が長時

間残留停滞することもあり、食道粘膜同様、口腔粘膜潰瘍を生じた症例も数多く報告されて

いる。晩期有害事象として、薬剤関連顎骨壊死(Medication-Related Osteonecrosis of the

Jaw, MRONJ)の情報があれば共有していただきたい。本来口腔、顎顔面領域に骨露出部はな

いはずであるが、口腔内あるいは口腔外からの骨露出が 8 週間以上持続し、BP 製剤やデノ

スマブ製剤による治療歴がある場合に診断される 2)。高齢者の生活の質を大きく阻害する

疾患であり、即座に歯科専門職につなげるべき事象と考えられる。最後に抗血栓療法患者に

おける口腔内出血をあげたい。歯周炎による歯肉出血は比較的みられる所見ではあるが、た

いてい局所に限局もしくはブラッシング後などである。全顎的にまたは口腔粘膜全体にみ

られる出血、自然出血に関しては全身状態によるものもしくは抗血栓療法による影響を疑

う。特に、抗凝固薬内服患者、抗血栓薬を2剤服用中の患者では注意を要する。

回復期リハビリテーション病棟患者におけるポリファーマシーが口腔問題と関連すると

いう報告 3)もあり、ポリファーマシーの高齢者に対しては口腔へも目を向けていただきた

- 47 -

薬物療法情報提供書作成ガイド

9.2)

歯科医師

Key Points

・オーラルフレイルに関する3学会合同ステートメントにおいて薬剤師との連携の

重要性が追記された。薬物の口腔機能への影響について理解する必要がある。

・錠剤嚥下障害、PILL-5 は、薬剤師間で嚥下障害の重症度を伝達するためのツール

となりうる。

・薬物が原因となる嚥下障害も存在し、多剤内服と嚥下障害を合併する場合は常に

意識する必要がある。

歯科関連の科が院内に存在するのは全病院の約2割と言われている。約8割の病院は歯

科が存在しない。「口」を見る、「口」に関する情報を聞き取る可能性がある職種の連携と

して、薬剤師間の情報提供における口腔、嚥下に関する情報共有は非常に重要である。歯科

医師の立場から知っていただきたい知識の整理として以下の3項目をあげる。

9.2.1 口腔機能への影響(口腔関連の薬物有害事象)

高齢者のポリファーマシーによる有害事象の 1 つに口渇や唾液分泌量の低下がある 1)。口

渇や唾液分泌量の低下は歯周病、う蝕や口腔カンジダ症の発生、味覚障害、嚥下障害、構音

障害とも関連し、高齢者の心身機能や生活の質の低下をもたらす。また骨粗鬆症治療薬が含

まれることも多く、特にビスホスホネート製剤(BP 製剤)と口腔有害事象の知識はもって

おくべきである。早期有害事象として、細胞増殖障害や薬物の直接の化学的刺激による粘膜

障害がある。十分量の水で服用や、服用後 30 分臥床を避けるといった特徴的な服用方法か

ら食道潰瘍は知られるところであるが、摂食嚥下障害患者においては口腔内に薬物が長時

間残留停滞することもあり、食道粘膜同様、口腔粘膜潰瘍を生じた症例も数多く報告されて

いる。晩期有害事象として、薬剤関連顎骨壊死(Medication-Related Osteonecrosis of the

Jaw, MRONJ)の情報があれば共有していただきたい。本来口腔、顎顔面領域に骨露出部はな

いはずであるが、口腔内あるいは口腔外からの骨露出が 8 週間以上持続し、BP 製剤やデノ

スマブ製剤による治療歴がある場合に診断される 2)。高齢者の生活の質を大きく阻害する

疾患であり、即座に歯科専門職につなげるべき事象と考えられる。最後に抗血栓療法患者に

おける口腔内出血をあげたい。歯周炎による歯肉出血は比較的みられる所見ではあるが、た

いてい局所に限局もしくはブラッシング後などである。全顎的にまたは口腔粘膜全体にみ

られる出血、自然出血に関しては全身状態によるものもしくは抗血栓療法による影響を疑

う。特に、抗凝固薬内服患者、抗血栓薬を2剤服用中の患者では注意を要する。

回復期リハビリテーション病棟患者におけるポリファーマシーが口腔問題と関連すると

いう報告 3)もあり、ポリファーマシーの高齢者に対しては口腔へも目を向けていただきた

- 47 -