よむ、つかう、まなぶ。

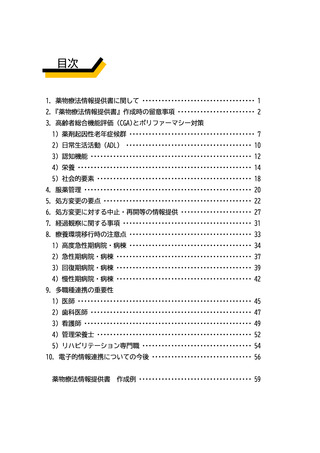

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (17 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |

| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

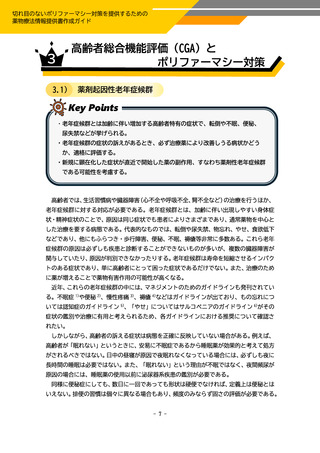

3.3)

認知機能

Key Points

・服薬アドヒアランスの低下が疑われる高齢者に対しては、その原因として認知機

能低下を疑う。

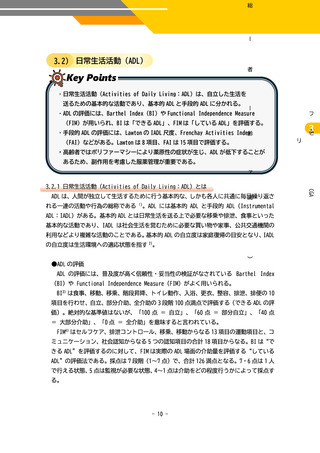

・認知機能とともに日常生活活動(Activities of Daily Living:ADL)を評価し、

日常生活にどのような支障が生じているか具体的に把握する。

用など薬物療法全体のリスクにも注意する。

・認知症者に対しては、服薬遵守が可能な環境の確認と整備を行う。

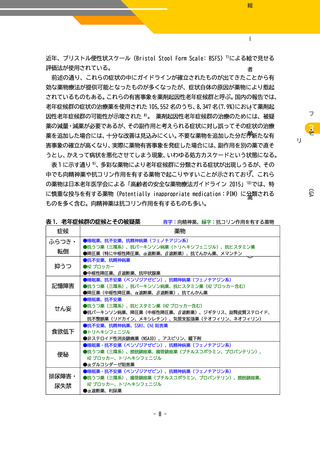

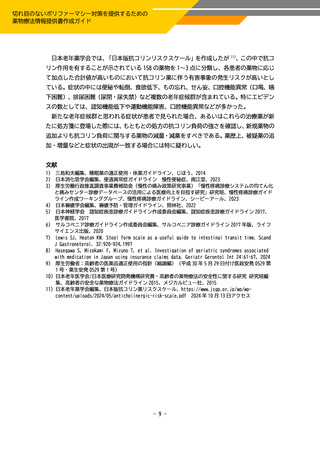

認知機能の評価は高齢者総合機能評価(CGA)の構成要素の中でもコアとなる項目であり、

特に薬剤師の場合、処方見直し(medication review)の際に推奨される。

3.3.1 認知機能について

患者との日常診療におけるルーチンの会話から、早期の認知機能低下を発見することは

必ずしも容易ではない。従って、例えば外科手術などの目的で入院してきた患者の認知機能

低下が、入院して初めて明らかになるというケースは決して少なくない。病棟薬剤師の場合、

持参薬確認の際の残薬カウントなどによる服薬アドヒアランスの低下が認知機能低下を発

見するきっかけとなりうる。認知機能の障害について、高齢者はこれらの症状を隠す傾向に

あり、家族や介護者からの情報も重要である。認知機能評価の一般的なスクリーニング検査

には、患者本人を対象とした MMSE(mini-mental state examination)や改訂長谷川式簡易知

能評価スケール(HDS-R)、家族や介護者を対象とした DASC-21(ダスク-21)や ABC 認知症ス

ケールなどがあり、また Mini-Cog(ミニコグ)のような極めて簡便なツールも有用である。

このような検査が難しい場合でも、何気ない世間話の流れの中で、「今日は何曜日でした

か?」「今の総理大臣は誰でしたっけ?」など、患者の興味や関心に合わせた質問を工夫す

ることで、患者に嫌悪感を抱かせずに患者の認知機能を推測することができる。特に、認知

症の原因疾患として最も多いアルツハイマー病では、早期に時間の失見当識と記銘力障害

が出現するため、これらに関する前述のような質問は有用である。また、認知機能の評価と

同時に ADL を評価し、その認知機能低下によって日常生活にどのような支障が生じている

かを具体的に把握することも重要である。認知機能低下の重症度によっては術後の処方や

手術適応の見直しを検討しなければならない場合もあり、認知機能低下が疑わしい場合に

は、必ず医師や看護師など多職種で情報を共有することが大切である。

- 12 -

3

3

⦆

高齢高

者齢

総者

合総

機合

能機

評能

価評

(価⦅

)と

ポと

リポ

フリ

ァフ

ーァ

マー

シマ

ーシ

対ー

策対策

CGA

CGA

・認知機能低下の原因となる個々の薬物のリスクを把握すると同時に、抗コリン作

認知機能

Key Points

・服薬アドヒアランスの低下が疑われる高齢者に対しては、その原因として認知機

能低下を疑う。

・認知機能とともに日常生活活動(Activities of Daily Living:ADL)を評価し、

日常生活にどのような支障が生じているか具体的に把握する。

用など薬物療法全体のリスクにも注意する。

・認知症者に対しては、服薬遵守が可能な環境の確認と整備を行う。

認知機能の評価は高齢者総合機能評価(CGA)の構成要素の中でもコアとなる項目であり、

特に薬剤師の場合、処方見直し(medication review)の際に推奨される。

3.3.1 認知機能について

患者との日常診療におけるルーチンの会話から、早期の認知機能低下を発見することは

必ずしも容易ではない。従って、例えば外科手術などの目的で入院してきた患者の認知機能

低下が、入院して初めて明らかになるというケースは決して少なくない。病棟薬剤師の場合、

持参薬確認の際の残薬カウントなどによる服薬アドヒアランスの低下が認知機能低下を発

見するきっかけとなりうる。認知機能の障害について、高齢者はこれらの症状を隠す傾向に

あり、家族や介護者からの情報も重要である。認知機能評価の一般的なスクリーニング検査

には、患者本人を対象とした MMSE(mini-mental state examination)や改訂長谷川式簡易知

能評価スケール(HDS-R)、家族や介護者を対象とした DASC-21(ダスク-21)や ABC 認知症ス

ケールなどがあり、また Mini-Cog(ミニコグ)のような極めて簡便なツールも有用である。

このような検査が難しい場合でも、何気ない世間話の流れの中で、「今日は何曜日でした

か?」「今の総理大臣は誰でしたっけ?」など、患者の興味や関心に合わせた質問を工夫す

ることで、患者に嫌悪感を抱かせずに患者の認知機能を推測することができる。特に、認知

症の原因疾患として最も多いアルツハイマー病では、早期に時間の失見当識と記銘力障害

が出現するため、これらに関する前述のような質問は有用である。また、認知機能の評価と

同時に ADL を評価し、その認知機能低下によって日常生活にどのような支障が生じている

かを具体的に把握することも重要である。認知機能低下の重症度によっては術後の処方や

手術適応の見直しを検討しなければならない場合もあり、認知機能低下が疑わしい場合に

は、必ず医師や看護師など多職種で情報を共有することが大切である。

- 12 -

3

3

⦆

高齢高

者齢

総者

合総

機合

能機

評能

価評

(価⦅

)と

ポと

リポ

フリ

ァフ

ーァ

マー

シマ

ーシ

対ー

策対策

CGA

CGA

・認知機能低下の原因となる個々の薬物のリスクを把握すると同時に、抗コリン作