よむ、つかう、まなぶ。

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (28 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |

| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための

薬物療法情報提供書作成ガイド

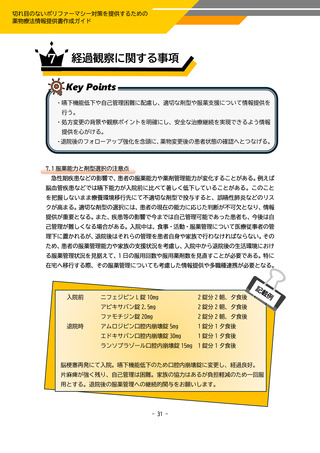

●服薬回数の最適化の提案

高齢者にとって、1 日に何度も薬を服用することは大きな負担である。特に認知機能が

低下している高齢者では、服薬回数の多さが服薬ミスの原因となる可能性が高い。さらに、

医療機関の限られた人的資源で服薬管理を行うためには、可能な限り服薬回数を 2 回程

度に抑えることが重要である。

●患者との懇切丁寧なコミュニケーションを基礎にした処方提案

高齢者薬物療法においては、患者の生活の質(QOL)を最優先に考える必要がある。処

方薬の調整や変更の理由を患者および家族が理解し、納得することが重要である。また、

薬剤調整に伴う不安や懸念にも耳を傾け、安心感を提供することが求められる。適切なコ

ミュニケーションを通じて、患者と家族が安心して治療に取り組めるよう支援し、薬剤調

整が QOL 向上に寄与することを明確に伝えることが医療従事者の重要な役割である。

●多職種カンファレンスの活用

病棟内で行われる医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、リハビリテーション専門職など

が集まる定期的なカンファレンスを通じて、患者の状況や治療計画について情報共有し、

今後の治療計画について協議する。

●処方変更後の経過観察

処方変更後は、患者の健康状態や薬物療法の効果、副作用を定期的にモニタリングする。

予期しない副作用や期待された効果が得られない場合には、速やかに対応することが求め

られる。入院期間が短い場合には、他医療機関へ経過観察を依頼するなど、患者の安全に

十分配慮する必要がある。

高齢者薬物療法では、薬剤調整が必要となる局面が多いが、一部の薬物については、当該

疾患の治療を担当する主治医に判断を委ねることが適切であり、主治医に必要な情報を提

供し、慎重に検討を依頼することが重要である。ポリファーマシー対策は個別性が高いため、

治療の目標を明確にすることが求められ、主治医や医療従事者が考える現時点での最適な

治療法と、患者および家族が重視する目標との間で認識を共有する必要がある。特に、中止

や変更の判断が難しい症例では、患者や家族の意向を十分に汲み取りつつ、主治医の判断を

尊重して薬剤調整を進めることが重要である。

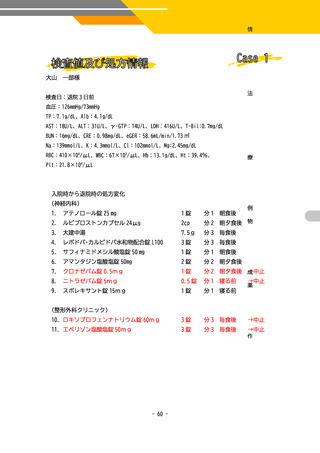

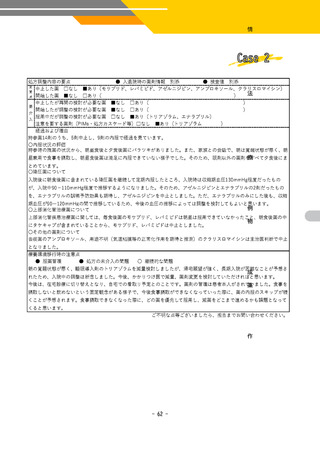

上記内容を踏まえ、次に具体的な症例を通じて、処方変更のプロセスと考慮する点につい

て提示する。

- 23 -

薬物療法情報提供書作成ガイド

●服薬回数の最適化の提案

高齢者にとって、1 日に何度も薬を服用することは大きな負担である。特に認知機能が

低下している高齢者では、服薬回数の多さが服薬ミスの原因となる可能性が高い。さらに、

医療機関の限られた人的資源で服薬管理を行うためには、可能な限り服薬回数を 2 回程

度に抑えることが重要である。

●患者との懇切丁寧なコミュニケーションを基礎にした処方提案

高齢者薬物療法においては、患者の生活の質(QOL)を最優先に考える必要がある。処

方薬の調整や変更の理由を患者および家族が理解し、納得することが重要である。また、

薬剤調整に伴う不安や懸念にも耳を傾け、安心感を提供することが求められる。適切なコ

ミュニケーションを通じて、患者と家族が安心して治療に取り組めるよう支援し、薬剤調

整が QOL 向上に寄与することを明確に伝えることが医療従事者の重要な役割である。

●多職種カンファレンスの活用

病棟内で行われる医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、リハビリテーション専門職など

が集まる定期的なカンファレンスを通じて、患者の状況や治療計画について情報共有し、

今後の治療計画について協議する。

●処方変更後の経過観察

処方変更後は、患者の健康状態や薬物療法の効果、副作用を定期的にモニタリングする。

予期しない副作用や期待された効果が得られない場合には、速やかに対応することが求め

られる。入院期間が短い場合には、他医療機関へ経過観察を依頼するなど、患者の安全に

十分配慮する必要がある。

高齢者薬物療法では、薬剤調整が必要となる局面が多いが、一部の薬物については、当該

疾患の治療を担当する主治医に判断を委ねることが適切であり、主治医に必要な情報を提

供し、慎重に検討を依頼することが重要である。ポリファーマシー対策は個別性が高いため、

治療の目標を明確にすることが求められ、主治医や医療従事者が考える現時点での最適な

治療法と、患者および家族が重視する目標との間で認識を共有する必要がある。特に、中止

や変更の判断が難しい症例では、患者や家族の意向を十分に汲み取りつつ、主治医の判断を

尊重して薬剤調整を進めることが重要である。

上記内容を踏まえ、次に具体的な症例を通じて、処方変更のプロセスと考慮する点につい

て提示する。

- 23 -