よむ、つかう、まなぶ。

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (37 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |

| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

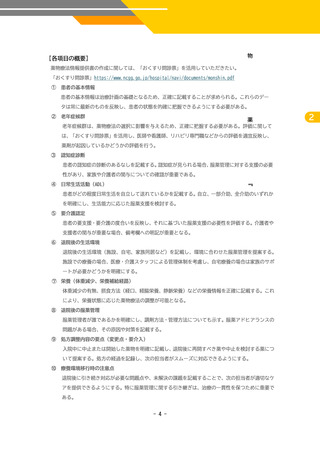

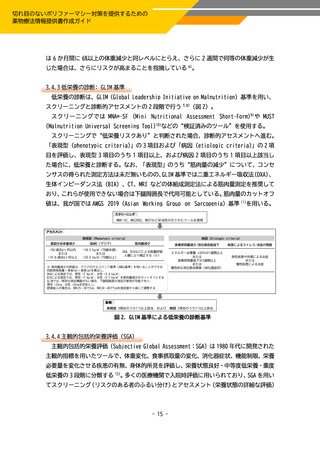

前記のように、患者の病態とその変更理由などを添えて情報提供することで、療養環境移

行後の服薬管理に関する注意点などを共有することができ、安全な薬物療法の継続が可能

となる。

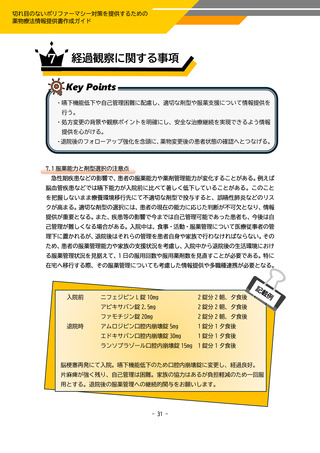

7.2 処方追加・変更での注意点

医療機能により薬物療法が追加または減量・中止されることは多々ある。薬剤師は常に処

方の見直しを考慮すべきだが、その際に服薬開始の理由が不明だと、必要な薬が中止されて

しまう可能性がある。一方、一定期間の服薬で服用を中止すべき薬剤など、その服用開始目

的や開始時期などが不明だと、療養環境移行先では処方中止がされず、更なる移行を繰り返

すことで漫然投与へと繋がってしまうことがある。例えば高齢者では睡眠薬が入院中に処

方されることが多い。安易な睡眠薬の継続は、ふらつき・転倒、記憶障害、せん妄、便秘、

排尿障害・尿失禁などの有害事象発生の可能性があり、療養環境移行の際にはその必要性を

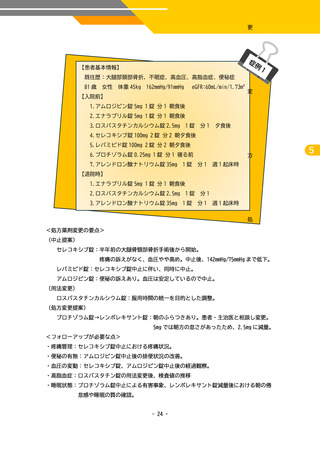

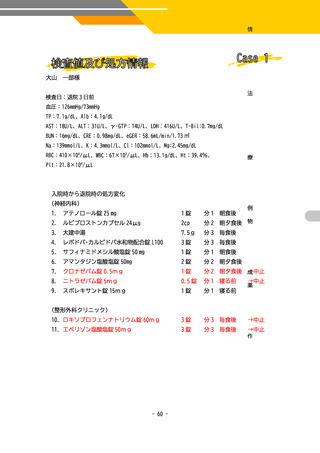

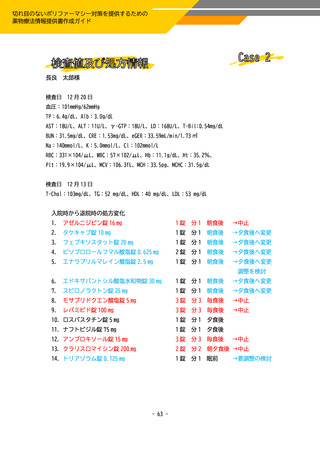

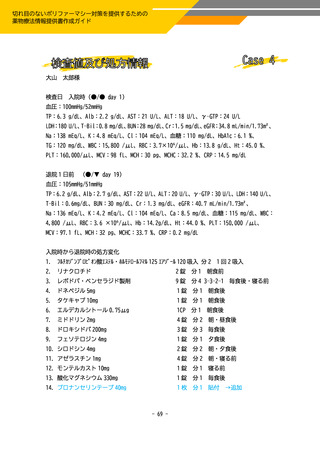

退院前日

シルニジピン錠 10mg

1 錠分 1 朝食後 追加

オルメサルタン錠 20mg 1 錠 中止

退院前日の血液検査にてカリウム値が少し高かったため、ARB を中止し

CCB へ変更。ご本人の希望と当院の事情により退院。薬物変更後の血圧

値などの経過観察、副作用発現の有無などご確認ください。

急性期病院を中心に在院日数が非常に短くなっており、自施設で薬物療養追加・変更後の

患者状態の確認が十分にできないことが多くなっている。その場合、療養環境後の施設等に

その後の状態を継続的に確認してもらう必要があるため、変更理由や時期、観察ポイントな

どを情報提供することで、安全な薬物療法の継続が可能となる。

7.3 情報連携の重要性

施設間での情報共有が不十分の場合、入院中に見直された処方が療養環境移行後に元に

戻るケースがある。転院・退院時には、病院薬剤師が薬物療法の変更理由や患者の状態、退

院後の注意点を療養環境移行後の薬剤師に情報提供することが必要である。病院、薬局、介

護老人保健施設など、各施設に所属する薬剤師同士の連携は、療養の場が変化する患者にと

って、シームレスな医療提供体制を確保するために必要である。多職種が集まる退院時カン

ファレンスに参加できない場合でも、文書による情報共有が不可欠となる。また、退院後の

フィードバックも、患者の薬物治療を支えるために重要である。患者が適切な薬物療法が継

続できるよう、薬剤師が責任をもって情報連携を行っていただきたい。

- 32 -

経経

過過

観観

察察

にに

関関

すす

るる

事事

項項

7

7

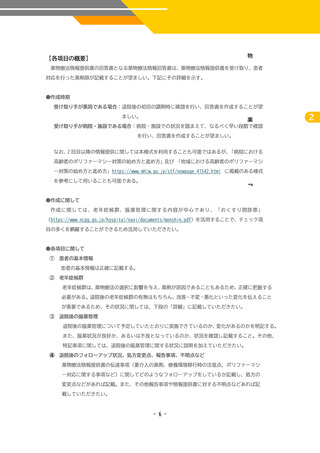

検討してもらう必要がある。

行後の服薬管理に関する注意点などを共有することができ、安全な薬物療法の継続が可能

となる。

7.2 処方追加・変更での注意点

医療機能により薬物療法が追加または減量・中止されることは多々ある。薬剤師は常に処

方の見直しを考慮すべきだが、その際に服薬開始の理由が不明だと、必要な薬が中止されて

しまう可能性がある。一方、一定期間の服薬で服用を中止すべき薬剤など、その服用開始目

的や開始時期などが不明だと、療養環境移行先では処方中止がされず、更なる移行を繰り返

すことで漫然投与へと繋がってしまうことがある。例えば高齢者では睡眠薬が入院中に処

方されることが多い。安易な睡眠薬の継続は、ふらつき・転倒、記憶障害、せん妄、便秘、

排尿障害・尿失禁などの有害事象発生の可能性があり、療養環境移行の際にはその必要性を

退院前日

シルニジピン錠 10mg

1 錠分 1 朝食後 追加

オルメサルタン錠 20mg 1 錠 中止

退院前日の血液検査にてカリウム値が少し高かったため、ARB を中止し

CCB へ変更。ご本人の希望と当院の事情により退院。薬物変更後の血圧

値などの経過観察、副作用発現の有無などご確認ください。

急性期病院を中心に在院日数が非常に短くなっており、自施設で薬物療養追加・変更後の

患者状態の確認が十分にできないことが多くなっている。その場合、療養環境後の施設等に

その後の状態を継続的に確認してもらう必要があるため、変更理由や時期、観察ポイントな

どを情報提供することで、安全な薬物療法の継続が可能となる。

7.3 情報連携の重要性

施設間での情報共有が不十分の場合、入院中に見直された処方が療養環境移行後に元に

戻るケースがある。転院・退院時には、病院薬剤師が薬物療法の変更理由や患者の状態、退

院後の注意点を療養環境移行後の薬剤師に情報提供することが必要である。病院、薬局、介

護老人保健施設など、各施設に所属する薬剤師同士の連携は、療養の場が変化する患者にと

って、シームレスな医療提供体制を確保するために必要である。多職種が集まる退院時カン

ファレンスに参加できない場合でも、文書による情報共有が不可欠となる。また、退院後の

フィードバックも、患者の薬物治療を支えるために重要である。患者が適切な薬物療法が継

続できるよう、薬剤師が責任をもって情報連携を行っていただきたい。

- 32 -

経経

過過

観観

察察

にに

関関

すす

るる

事事

項項

7

7

検討してもらう必要がある。