よむ、つかう、まなぶ。

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (26 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |

| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための

薬物療法情報提供書作成ガイド

4.3 薬物療法情報提供書作成のポイント

療養環境移行時には服薬管理に関する情報についても情報提供する必要があるが、高度

急性期・急性期病院と回復期・慢性期病院では、実行可能な服薬管理への介入は異なる。

★高度急性期・急性期病院

一般的に在院日数が短く、服薬管理を再考することまでは困難であり、入院前の服薬

管理の評価に留まる場合も多いと考えられる。このような場合でも、入院時に得た情報

とそれに基づく評価を行い、介入を要する問題点、退院時点での患者状態と服薬時の注

意事項などを回復期・慢性期病院に情報提供する。

★回復期・慢性期病院

退院後の療養生活を見据えた服薬管理の再考を行い、服薬管理上の注意点や引き続き

介入を要する問題点などを、地域生活を支える保険薬局などの医療機関へ情報提供する。

このように、高度急性期・急性期→回復期・慢性期→地域生活と上流から下流へ情報を適

切に引き継ぎ、服薬管理に対する継続的な介入が望まれる。

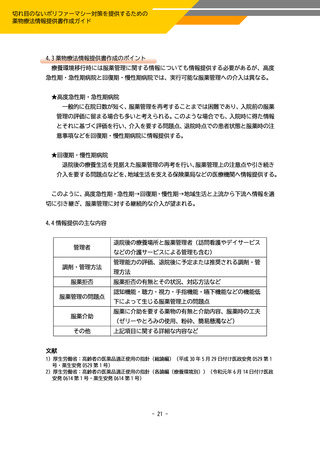

4.4 情報提供の主な内容

管理者

調剤・管理方法

服薬拒否

服薬管理の問題点

服薬介助

その他

退院後の療養場所と服薬管理者(訪問看護やデイサービス

などの介護サービスによる管理も含む)

管理能力の評価、退院後に予定または推奨される調剤・管

理方法

服薬拒否の有無とその状況、対応方法など

認知機能・聴力・視力・手指機能・嚥下機能などの機能低

下によって生じる服薬管理上の問題点

服薬に介助を要する薬物の有無と介助内容、服薬時の工夫

(ゼリーやとろみの使用、粉砕、簡易懸濁など)

上記項目に関する詳細な内容など

文献

1) 厚生労働省:高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)(平成 30 年 5 月 29 日付け医政安発 0529 第 1

号・薬生安発 0529 第 1 号)

2) 厚生労働省:高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))(令和元年 6 月 14 日付け医政

安発 0614 第 1 号・薬生安発 0614 第 1 号)

- 21 -

薬物療法情報提供書作成ガイド

4.3 薬物療法情報提供書作成のポイント

療養環境移行時には服薬管理に関する情報についても情報提供する必要があるが、高度

急性期・急性期病院と回復期・慢性期病院では、実行可能な服薬管理への介入は異なる。

★高度急性期・急性期病院

一般的に在院日数が短く、服薬管理を再考することまでは困難であり、入院前の服薬

管理の評価に留まる場合も多いと考えられる。このような場合でも、入院時に得た情報

とそれに基づく評価を行い、介入を要する問題点、退院時点での患者状態と服薬時の注

意事項などを回復期・慢性期病院に情報提供する。

★回復期・慢性期病院

退院後の療養生活を見据えた服薬管理の再考を行い、服薬管理上の注意点や引き続き

介入を要する問題点などを、地域生活を支える保険薬局などの医療機関へ情報提供する。

このように、高度急性期・急性期→回復期・慢性期→地域生活と上流から下流へ情報を適

切に引き継ぎ、服薬管理に対する継続的な介入が望まれる。

4.4 情報提供の主な内容

管理者

調剤・管理方法

服薬拒否

服薬管理の問題点

服薬介助

その他

退院後の療養場所と服薬管理者(訪問看護やデイサービス

などの介護サービスによる管理も含む)

管理能力の評価、退院後に予定または推奨される調剤・管

理方法

服薬拒否の有無とその状況、対応方法など

認知機能・聴力・視力・手指機能・嚥下機能などの機能低

下によって生じる服薬管理上の問題点

服薬に介助を要する薬物の有無と介助内容、服薬時の工夫

(ゼリーやとろみの使用、粉砕、簡易懸濁など)

上記項目に関する詳細な内容など

文献

1) 厚生労働省:高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)(平成 30 年 5 月 29 日付け医政安発 0529 第 1

号・薬生安発 0529 第 1 号)

2) 厚生労働省:高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))(令和元年 6 月 14 日付け医政

安発 0614 第 1 号・薬生安発 0614 第 1 号)

- 21 -