よむ、つかう、まなぶ。

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (32 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |

| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

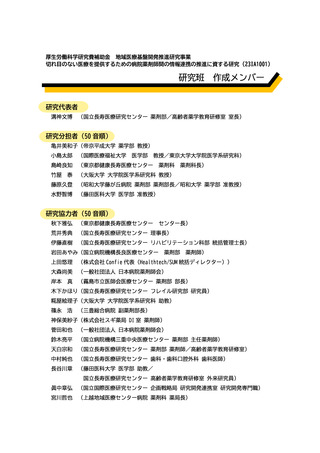

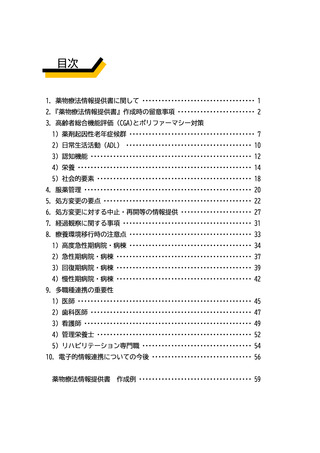

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための

薬物療法情報提供書作成ガイド

6

3

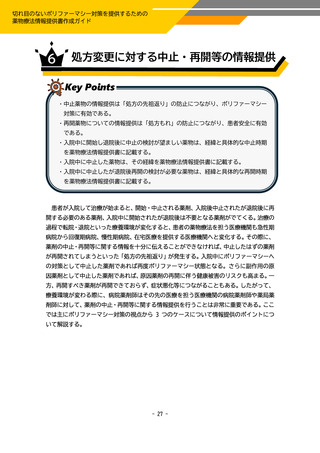

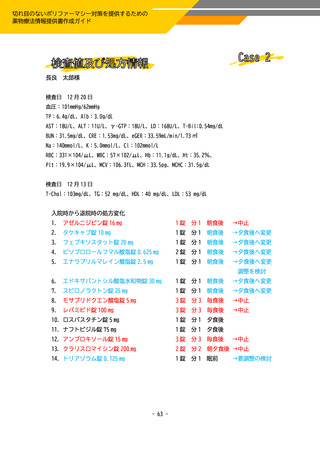

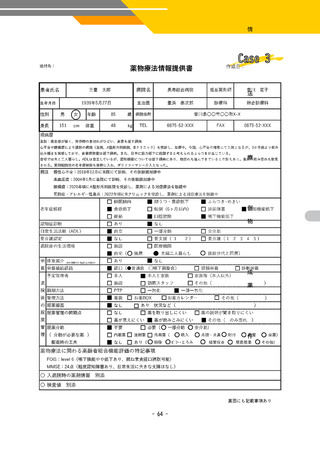

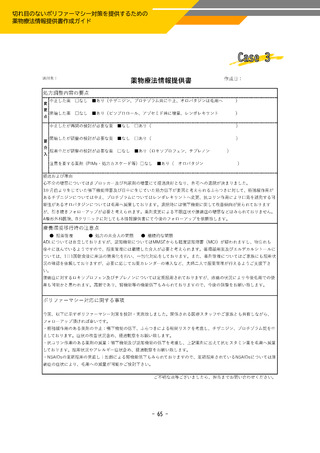

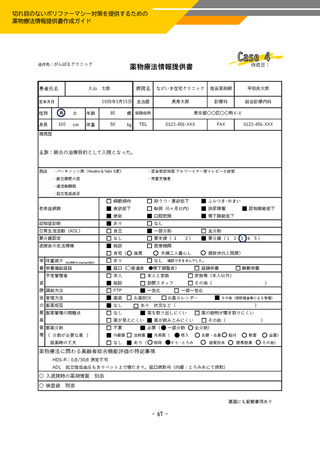

処方変更に対する中止・再開等の情報提供

Key Points

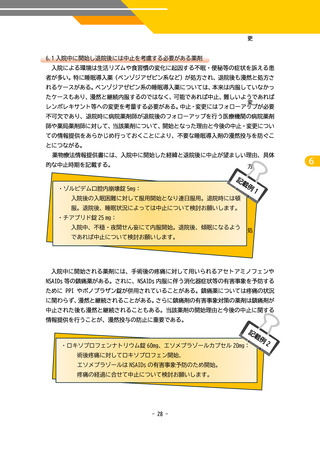

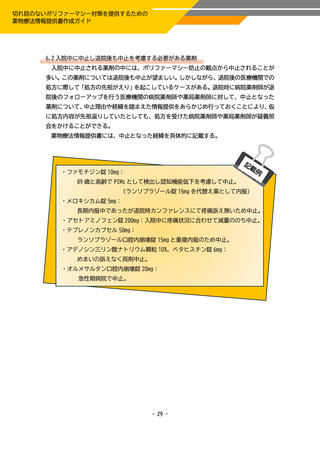

・中止薬物の情報提供は「処方の先祖返り」の防止につながり、ポリファーマシー

対策に有効である。

・再開薬物についての情報提供は「処方もれ」の防止につながり、患者安全に有効

である。

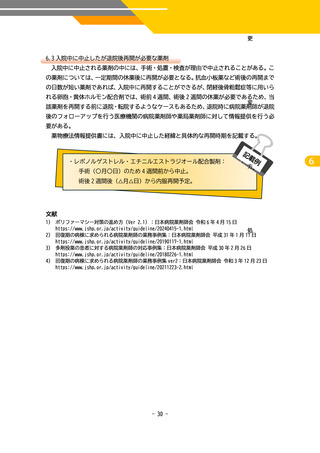

・入院中に開始し退院後に中止の検討が望ましい薬物は、経緯と具体的な中止時期

を薬物療法情報提供書に記載する。

・入院中に中止した薬物は、その経緯を薬物療法情報提供書に記載する。

・入院中に中止したが退院後再開の検討が必要な薬物は、経緯と具体的な再開時期

を薬物療法情報提供書に記載する。

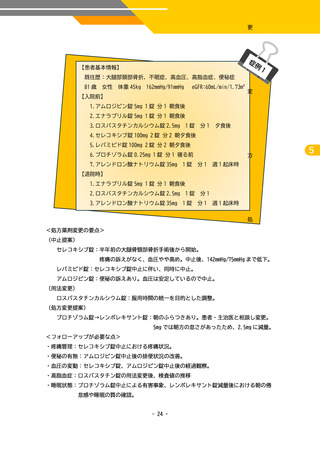

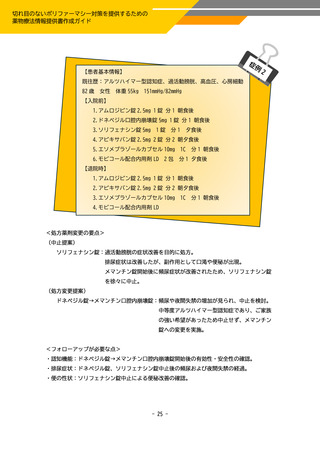

患者が入院して治療が始まると、開始・中止される薬剤、入院後中止されたが退院後に再

開する必要のある薬剤、入院中に開始されたが退院後は不要となる薬剤がでてくる。治療の

過程で転院・退院といった療養環境が変化すると、患者の薬物療法を担う医療機関も急性期

病院から回復期病院、慢性期病院、在宅医療を提供する医療機関へと変化する。その際に、

薬剤の中止・再開等に関する情報を十分に伝えることができなければ、中止したはずの薬剤

が再開されてしまうといった「処方の先祖返り」が発生する。入院中にポリファーマシーへ

の対策として中止した薬剤であれば再度ポリファーマシー状態となる。さらに副作用の原

因薬剤として中止した薬剤であれば、原因薬剤の再開に伴う健康被害のリスクも高まる。一

方、再開すべき薬剤が再開できておらず、症状悪化等につながることもある。したがって、

療養環境が変わる際に、病院薬剤師はその先の医療を担う医療機関の病院薬剤師や薬局薬

剤師に対して、薬剤の中止・再開等に関する情報提供を行うことは非常に重要である。ここ

では主にポリファーマシー対策の視点から 3 つのケースについて情報提供のポイントにつ

いて解説する。

- 27 -

薬物療法情報提供書作成ガイド

6

3

処方変更に対する中止・再開等の情報提供

Key Points

・中止薬物の情報提供は「処方の先祖返り」の防止につながり、ポリファーマシー

対策に有効である。

・再開薬物についての情報提供は「処方もれ」の防止につながり、患者安全に有効

である。

・入院中に開始し退院後に中止の検討が望ましい薬物は、経緯と具体的な中止時期

を薬物療法情報提供書に記載する。

・入院中に中止した薬物は、その経緯を薬物療法情報提供書に記載する。

・入院中に中止したが退院後再開の検討が必要な薬物は、経緯と具体的な再開時期

を薬物療法情報提供書に記載する。

患者が入院して治療が始まると、開始・中止される薬剤、入院後中止されたが退院後に再

開する必要のある薬剤、入院中に開始されたが退院後は不要となる薬剤がでてくる。治療の

過程で転院・退院といった療養環境が変化すると、患者の薬物療法を担う医療機関も急性期

病院から回復期病院、慢性期病院、在宅医療を提供する医療機関へと変化する。その際に、

薬剤の中止・再開等に関する情報を十分に伝えることができなければ、中止したはずの薬剤

が再開されてしまうといった「処方の先祖返り」が発生する。入院中にポリファーマシーへ

の対策として中止した薬剤であれば再度ポリファーマシー状態となる。さらに副作用の原

因薬剤として中止した薬剤であれば、原因薬剤の再開に伴う健康被害のリスクも高まる。一

方、再開すべき薬剤が再開できておらず、症状悪化等につながることもある。したがって、

療養環境が変わる際に、病院薬剤師はその先の医療を担う医療機関の病院薬剤師や薬局薬

剤師に対して、薬剤の中止・再開等に関する情報提供を行うことは非常に重要である。ここ

では主にポリファーマシー対策の視点から 3 つのケースについて情報提供のポイントにつ

いて解説する。

- 27 -