よむ、つかう、まなぶ。

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (54 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |

| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための

薬物療法情報提供書作成ガイド

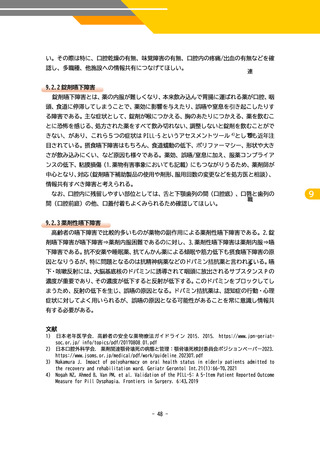

9.3) 看護師

Key Points

・ポリファーマシー対策では、薬物に注目するだけでなく、患者の ADL や生活状況

を踏まえた包括的な介入が必要である。

・看護師は、患者に直接関わる機会が多く、服薬状況や介助内容などを含めた生活

情報を多く有する一方で、専門的な薬物知識が不足する傾向にあり、薬剤師との

情報連携を求めている。

・「薬看連携」を通して、薬学的知識を基に患者の生活状況を加味することで、移

行期を迎えた患者の生活に沿った、適切な服薬支援を提供することができる。

9.3.1 療養環境の移行に伴う服薬管理と看護

急性期を脱した患者の治療の中心は薬物療法であり、退院を機とした療養環境の移行に

伴う服薬支援の見直しは不可欠である。特に、高齢者の場合、加齢に伴う機能低下や社会的

背景からも服薬アドヒアランスは低い傾向にあり、単に処方されている薬物に注目するだ

けでなく、個々の生活に沿ったポリファーマシー対策によって、正しく服用することを支援

する必要がある。

移行期において、受け入れ先の看護師は、入院先からの情報に基づき、援助内容を検討す

ることとなるが、受け入れ先の看護師の情報源は、主に入院先の看護師が作成した「看護サ

マリー」となる。一般的に、看護サマリーには「服薬管理」の記載項目を設定しているもの

の、多くの看護ケアのうちの一つという位置づけであり、介助の要否といった簡易な記載に

留まる。この点で、病院薬剤師からの服薬管理に対する詳細な情報は、受け入れ先の看護師

にとって非常に重要なものとなる。

9.3.2 服薬支援における看護の視点と課題

看護師は、職種として対象の日常生活援助に関わることが多く、またコミュニケーション

の機会も多いため、対象を「患者」として捉えるだけでなく、「生活者」として捉えること

を重視している。服薬の場面においては、服薬介助に直接関わる機会が多く、服薬状況や介

助の必要性、嚥下状況など、具体的な情報を多く有している。加えて、居宅の様子や家族の

介護力など、患者の服薬アドヒアランスに関わる生活状況を熟知している。

一方で、専門的な薬物知識は不足する傾向にある。例えば、「声かけに対する反応が鈍く

なった」、「視線が合わなくなった」、「以前簡単にできていたことが出来なくなった」な

ど、日常の些細な変化をとらえることは出来るが、薬物有害事象との関連性を検討するに至

ることが難しく、薬物に関わる専門知識の不足が大きな課題となっている。

- 49 -

薬物療法情報提供書作成ガイド

9.3) 看護師

Key Points

・ポリファーマシー対策では、薬物に注目するだけでなく、患者の ADL や生活状況

を踏まえた包括的な介入が必要である。

・看護師は、患者に直接関わる機会が多く、服薬状況や介助内容などを含めた生活

情報を多く有する一方で、専門的な薬物知識が不足する傾向にあり、薬剤師との

情報連携を求めている。

・「薬看連携」を通して、薬学的知識を基に患者の生活状況を加味することで、移

行期を迎えた患者の生活に沿った、適切な服薬支援を提供することができる。

9.3.1 療養環境の移行に伴う服薬管理と看護

急性期を脱した患者の治療の中心は薬物療法であり、退院を機とした療養環境の移行に

伴う服薬支援の見直しは不可欠である。特に、高齢者の場合、加齢に伴う機能低下や社会的

背景からも服薬アドヒアランスは低い傾向にあり、単に処方されている薬物に注目するだ

けでなく、個々の生活に沿ったポリファーマシー対策によって、正しく服用することを支援

する必要がある。

移行期において、受け入れ先の看護師は、入院先からの情報に基づき、援助内容を検討す

ることとなるが、受け入れ先の看護師の情報源は、主に入院先の看護師が作成した「看護サ

マリー」となる。一般的に、看護サマリーには「服薬管理」の記載項目を設定しているもの

の、多くの看護ケアのうちの一つという位置づけであり、介助の要否といった簡易な記載に

留まる。この点で、病院薬剤師からの服薬管理に対する詳細な情報は、受け入れ先の看護師

にとって非常に重要なものとなる。

9.3.2 服薬支援における看護の視点と課題

看護師は、職種として対象の日常生活援助に関わることが多く、またコミュニケーション

の機会も多いため、対象を「患者」として捉えるだけでなく、「生活者」として捉えること

を重視している。服薬の場面においては、服薬介助に直接関わる機会が多く、服薬状況や介

助の必要性、嚥下状況など、具体的な情報を多く有している。加えて、居宅の様子や家族の

介護力など、患者の服薬アドヒアランスに関わる生活状況を熟知している。

一方で、専門的な薬物知識は不足する傾向にある。例えば、「声かけに対する反応が鈍く

なった」、「視線が合わなくなった」、「以前簡単にできていたことが出来なくなった」な

ど、日常の些細な変化をとらえることは出来るが、薬物有害事象との関連性を検討するに至

ることが難しく、薬物に関わる専門知識の不足が大きな課題となっている。

- 49 -