よむ、つかう、まなぶ。

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (24 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |

| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための

薬物療法情報提供書作成ガイド

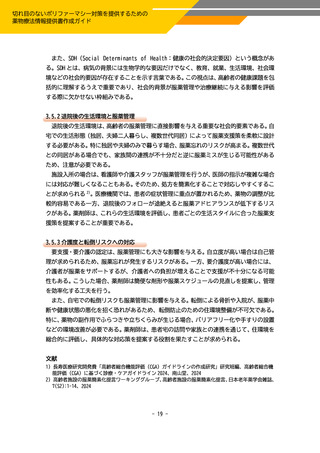

また、SDH(Social Determinants of Health:健康の社会的決定要因)という概念があ

る。SDH とは、病気の背景には生物学的な要因だけでなく、教育、就業、生活環境、社会環

境などの社会的要因が存在することを示す言葉である。この視点は、高齢者の健康課題を包

括的に理解するうえで重要であり、社会的背景が服薬管理や治療継続に与える影響を評価

する際に欠かせない枠組みである。

3.5.2 退院後の生活環境と服薬管理

退院後の生活環境は、高齢者の服薬管理に直接影響を与える重要な社会的要素である。自

宅での生活形態(独居、夫婦二人暮らし、複数世代同居)によって服薬支援策を柔軟に設計

する必要がある。特に独居や夫婦のみで暮らす場合、服薬忘れのリスクが高まる。複数世代

との同居がある場合でも、家族間の連携が不十分だと逆に服薬ミスが生じる可能性がある

ため、注意が必要である。

施設入所の場合は、看護師や介護スタッフが服薬管理を行うが、医師の指示が複雑な場合

には対応が難しくなることもある。そのため、処方を簡素化することで対応しやすくするこ

とが求められる 2)。医療機関では、患者の症状管理に重点が置かれるため、薬物の調整が比

較的容易である一方、退院後のフォローが途絶えると服薬アドヒアランスが低下するリス

クがある。薬剤師は、これらの生活環境を評価し、患者ごとの生活スタイルに合った服薬支

援策を提案することが重要である。

3.5.3 介護度と転倒リスクへの対応

要支援・要介護の認定は、服薬管理にも大きな影響を与える。自立度が高い場合は自己管

理が求められるため、服薬忘れが発生するリスクがある。一方、要介護度が高い場合には、

介護者が服薬をサポートするが、介護者への負担が増えることで支援が不十分になる可能

性もある。こうした場合、薬剤師は簡便な剤形や服薬スケジュールの見直しを提案し、管理

を効率化する工夫を行う。

また、自宅での転倒リスクも服薬管理に影響を与える。転倒による骨折や入院が、服薬中

断や健康状態の悪化を招く恐れがあるため、転倒防止のための住環境整備が不可欠である。

特に、薬物の副作用でふらつきや立ちくらみが生じる場合、バリアフリー化や手すりの設置

などの環境改善が必要である。薬剤師は、患者宅の訪問や家族との連携を通じて、住環境を

総合的に評価し、具体的な対応策を提案する役割を果たすことが求められる。

文献

1) 長寿医療研究開発費「高齢者総合機能評価(CGA)ガイドラインの作成研究」研究班編、高齢者総合機

能評価(CGA)に基づく診療・ケアガイドライン 2024、南山堂、2024

2) 高齢者施設の服薬簡素化提言ワーキンググループ、高齢者施設の服薬簡素化提言、日本老年薬学会雑誌、

7(S2):1-14、2024

- 19 -

薬物療法情報提供書作成ガイド

また、SDH(Social Determinants of Health:健康の社会的決定要因)という概念があ

る。SDH とは、病気の背景には生物学的な要因だけでなく、教育、就業、生活環境、社会環

境などの社会的要因が存在することを示す言葉である。この視点は、高齢者の健康課題を包

括的に理解するうえで重要であり、社会的背景が服薬管理や治療継続に与える影響を評価

する際に欠かせない枠組みである。

3.5.2 退院後の生活環境と服薬管理

退院後の生活環境は、高齢者の服薬管理に直接影響を与える重要な社会的要素である。自

宅での生活形態(独居、夫婦二人暮らし、複数世代同居)によって服薬支援策を柔軟に設計

する必要がある。特に独居や夫婦のみで暮らす場合、服薬忘れのリスクが高まる。複数世代

との同居がある場合でも、家族間の連携が不十分だと逆に服薬ミスが生じる可能性がある

ため、注意が必要である。

施設入所の場合は、看護師や介護スタッフが服薬管理を行うが、医師の指示が複雑な場合

には対応が難しくなることもある。そのため、処方を簡素化することで対応しやすくするこ

とが求められる 2)。医療機関では、患者の症状管理に重点が置かれるため、薬物の調整が比

較的容易である一方、退院後のフォローが途絶えると服薬アドヒアランスが低下するリス

クがある。薬剤師は、これらの生活環境を評価し、患者ごとの生活スタイルに合った服薬支

援策を提案することが重要である。

3.5.3 介護度と転倒リスクへの対応

要支援・要介護の認定は、服薬管理にも大きな影響を与える。自立度が高い場合は自己管

理が求められるため、服薬忘れが発生するリスクがある。一方、要介護度が高い場合には、

介護者が服薬をサポートするが、介護者への負担が増えることで支援が不十分になる可能

性もある。こうした場合、薬剤師は簡便な剤形や服薬スケジュールの見直しを提案し、管理

を効率化する工夫を行う。

また、自宅での転倒リスクも服薬管理に影響を与える。転倒による骨折や入院が、服薬中

断や健康状態の悪化を招く恐れがあるため、転倒防止のための住環境整備が不可欠である。

特に、薬物の副作用でふらつきや立ちくらみが生じる場合、バリアフリー化や手すりの設置

などの環境改善が必要である。薬剤師は、患者宅の訪問や家族との連携を通じて、住環境を

総合的に評価し、具体的な対応策を提案する役割を果たすことが求められる。

文献

1) 長寿医療研究開発費「高齢者総合機能評価(CGA)ガイドラインの作成研究」研究班編、高齢者総合機

能評価(CGA)に基づく診療・ケアガイドライン 2024、南山堂、2024

2) 高齢者施設の服薬簡素化提言ワーキンググループ、高齢者施設の服薬簡素化提言、日本老年薬学会雑誌、

7(S2):1-14、2024

- 19 -