よむ、つかう、まなぶ。

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド (60 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/news/20250331.html |

| 出典情報 | 切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド(3/31)《国立長寿医療研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

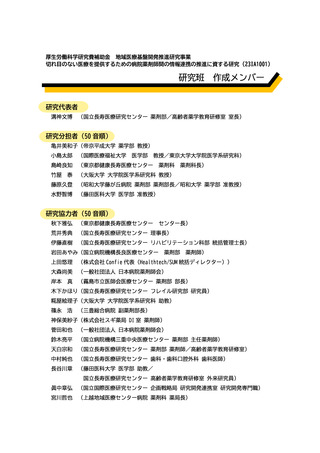

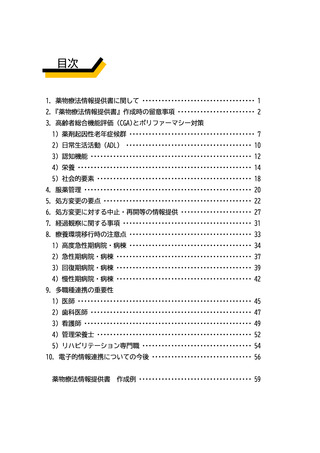

切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための

薬物療法情報提供書作成ガイド

の患者においては、市販薬の併用による相互作用のリスクが特に高いため、薬剤師の役割が

重要である。

一包化や市販薬の管理も含めた情報を薬剤師から提供されることによって、リハビリテ

ーション専門職からも患者への説明が容易になるため非常に重要な項目である。

9.5.3 認知機能に配慮した服薬支援

認知機能が低下しているポリファーマシーの患者に対して、薬剤師とリハビリテーショ

ン専門職が協力して、服薬回数や服薬時間を調整することで、患者の負担を減らすことがで

きる。例えば、服薬カレンダー(お薬ロボットを含む)を導入することで、複雑な服薬スケ

ジュールが簡素化されるため、認知機能の低下した患者においても服薬管理がさらに効率

的になる。

9.5.4 ポリファーマシーの管理とリハビリテーションプランの最適化

薬剤師がリハビリテーション専門職に患者の生活状況や服薬後の体の状態について情報

を提供することで、リハビリテーションプランがより効果的に立案できる。ポリファーマシ

ーの患者においては、薬の影響で運動機能や認知機能が変動することがあるため、こうした

情報共有は特に重要である。

9.5.5 期待すること

薬剤師とリハビリテーション専門職の連携は、ポリファーマシーの管理においても重要

な役割を果たす。協力により患者の服薬管理がより適切に行われ、治療効果の最大化が期待

される。一方で、リハビリテーション専門職が、連携の必要性を感じているものの、担当の

薬剤師を知らずうまく連携が取れないなど十分な連携が図れていない現状もある。まずは、

双方が顔の見える関係作りを行うためにも、カンファレンスやさまざまな会議への薬剤師

の積極的な参加が望まれる。

- 55 -

薬物療法情報提供書作成ガイド

の患者においては、市販薬の併用による相互作用のリスクが特に高いため、薬剤師の役割が

重要である。

一包化や市販薬の管理も含めた情報を薬剤師から提供されることによって、リハビリテ

ーション専門職からも患者への説明が容易になるため非常に重要な項目である。

9.5.3 認知機能に配慮した服薬支援

認知機能が低下しているポリファーマシーの患者に対して、薬剤師とリハビリテーショ

ン専門職が協力して、服薬回数や服薬時間を調整することで、患者の負担を減らすことがで

きる。例えば、服薬カレンダー(お薬ロボットを含む)を導入することで、複雑な服薬スケ

ジュールが簡素化されるため、認知機能の低下した患者においても服薬管理がさらに効率

的になる。

9.5.4 ポリファーマシーの管理とリハビリテーションプランの最適化

薬剤師がリハビリテーション専門職に患者の生活状況や服薬後の体の状態について情報

を提供することで、リハビリテーションプランがより効果的に立案できる。ポリファーマシ

ーの患者においては、薬の影響で運動機能や認知機能が変動することがあるため、こうした

情報共有は特に重要である。

9.5.5 期待すること

薬剤師とリハビリテーション専門職の連携は、ポリファーマシーの管理においても重要

な役割を果たす。協力により患者の服薬管理がより適切に行われ、治療効果の最大化が期待

される。一方で、リハビリテーション専門職が、連携の必要性を感じているものの、担当の

薬剤師を知らずうまく連携が取れないなど十分な連携が図れていない現状もある。まずは、

双方が顔の見える関係作りを行うためにも、カンファレンスやさまざまな会議への薬剤師

の積極的な参加が望まれる。

- 55 -