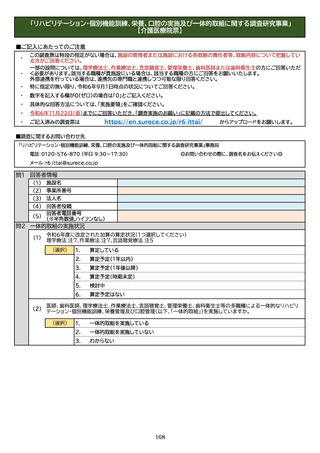

【参考報告書3】(3)リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に関する調査研究事業 (報告書案)[17.2MB] (103 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第246回 4/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

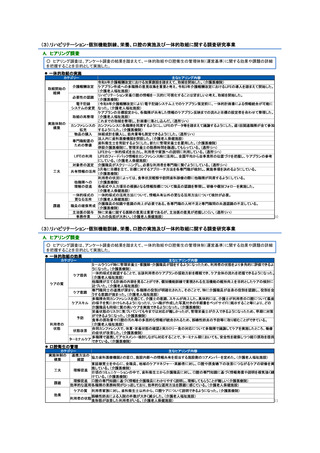

⚫

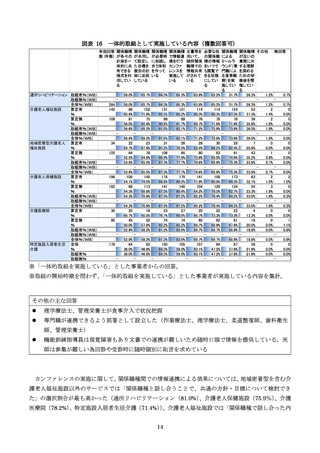

今後の在り方

一体的取組の実施有無で事業所区分を整理する等、外部の方やケアマネジャーにもわかりやすい制

度にしていく必要があるのではないか。

(通所リハビリテーション)

⚫

同様の加算が増えていくとよいと考える一方、人手不足の課題もあるため、人員を考慮しつつ多職

種連携の取組が推進される制度となるとよいのではないか。

(介護老人福祉施設)

⚫

一体的取組を今後どのように活用するのか示されると、ご家族へ具体的に説明できるようになるの

ではないか。

(介護老人福祉施設)

⚫

同じことを行った場合でも、介護と医療で報酬に差があるため、改善できないか。(介護医療院)

⚫

記録様式に関して、LIFE と一体的取組の互換性があるとよいのではないか。(介護医療院)

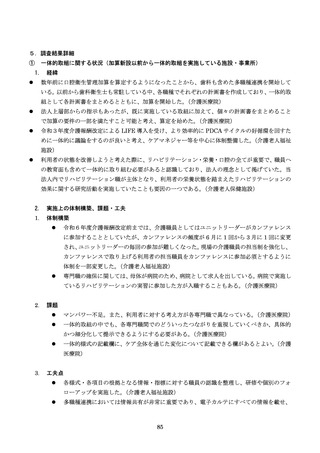

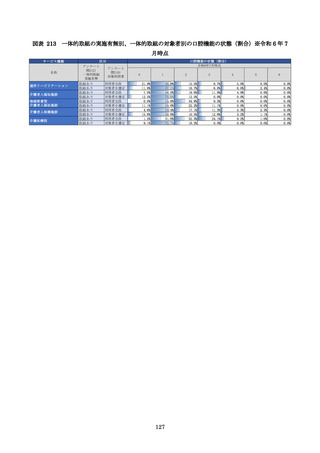

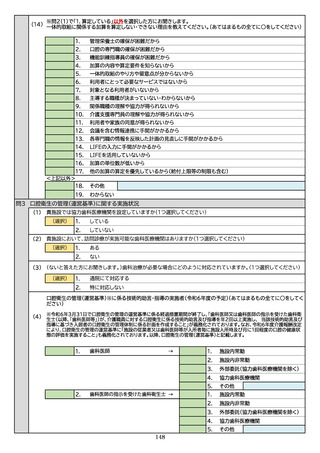

③

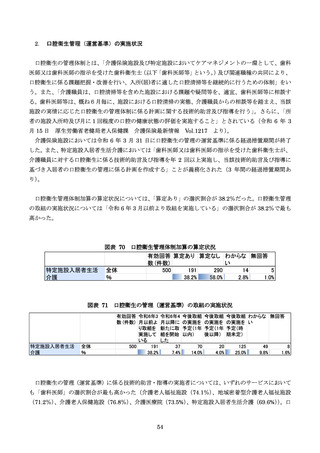

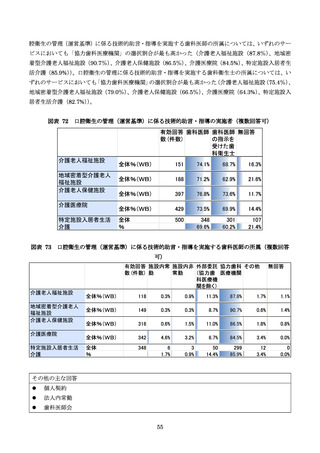

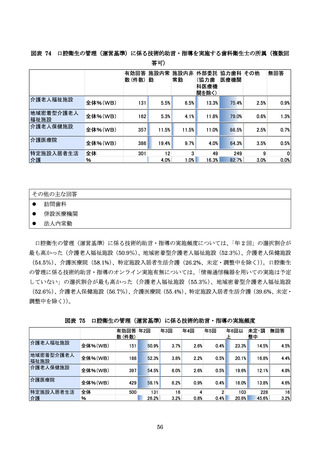

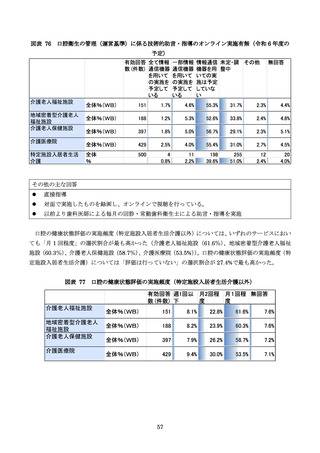

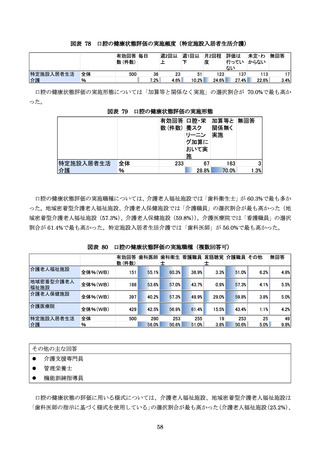

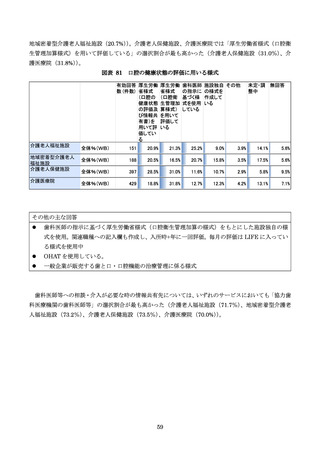

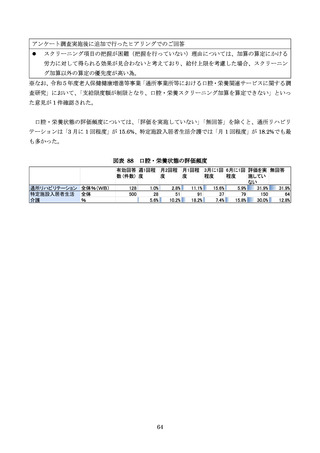

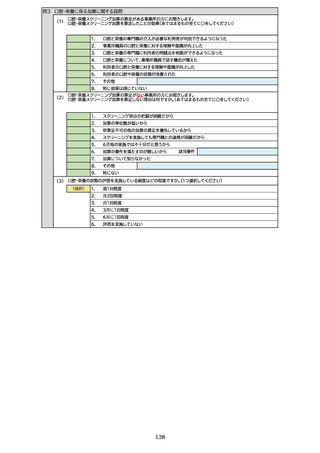

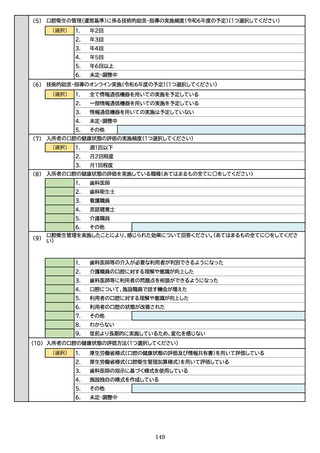

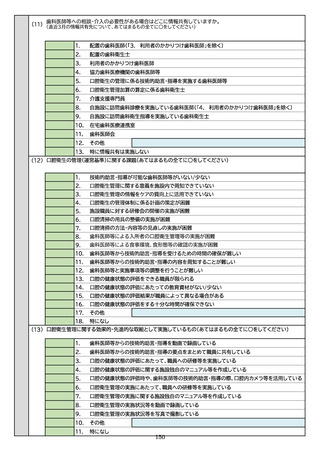

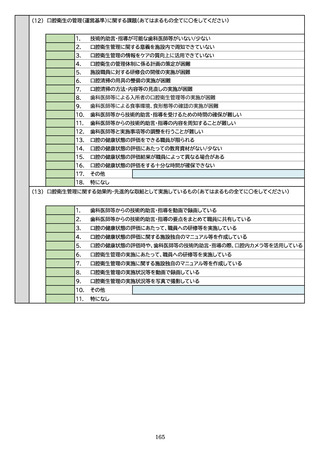

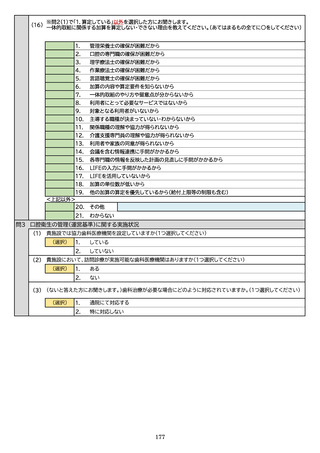

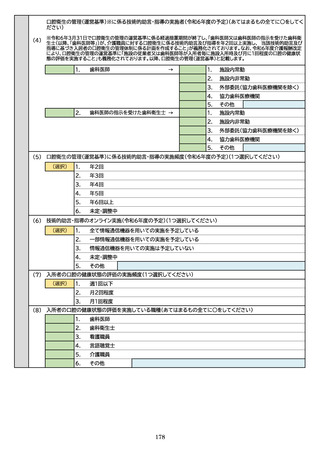

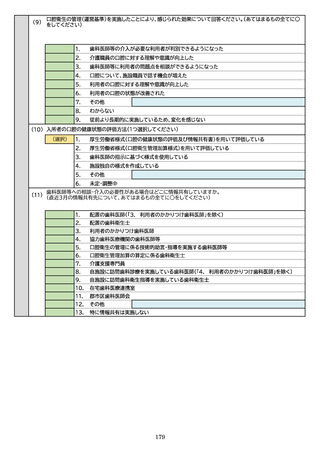

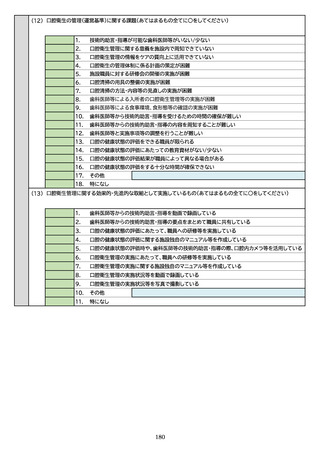

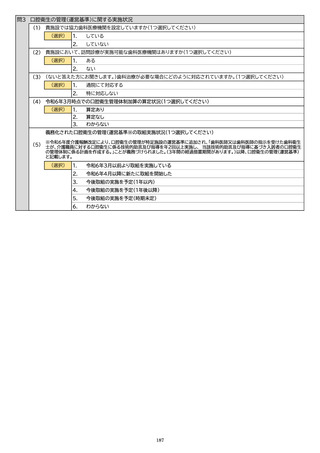

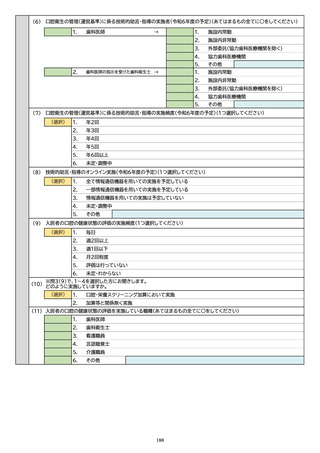

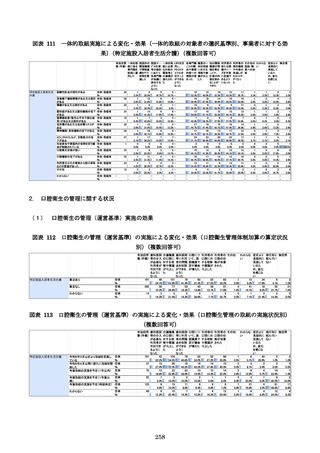

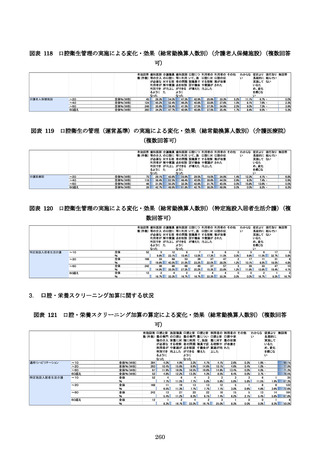

口腔衛生の管理(運営基準)に関する状況

1.

実施上の体制構築、課題・工夫点

1.

体制構築

⚫

ミールラウンドは看護師、言語聴覚士、介護士が必ず参加し、可能な場合は理学療法士、歯

科衛生士が同席する。(介護老人保健施設)

⚫

口腔衛生の管理の義務化に伴い、協力歯科医療機関との連携を開始した。施設側のコアメ

ンバーを定め、協力歯科医療機関とのやり取りの窓口と、施設内部への情報共有を担当し

ている。

(介護老人福祉施設)

2.

課題

⚫

各職種の業務時間がひっ迫しており、効率的な運用方法を課題に感じている。

(介護老人保

健施設)

⚫

利用者のリスクの種類・程度によって重点的に観察すべきか、あるいは定期的な観察のみ

でよいのかといった優先度付けが重要と考えている。(介護老人保健施設)

⚫

口腔の専門知識に基づく情報を介護職員にわかりやすく説明し、理解してもらうことが難

しい(介護医療院)

⚫

技術的助言・指導のオンライン実施について実現したいが、他業務を優先しており、取組を

進められていない。実施する場合、職員間にオンラインでのやり方が浸透していないとい

うハードルもある。

(介護老人福祉施設)

3.

工夫点

⚫

ST、歯科衛生士、外部の歯科医師が連携し、摂食嚥下機能の訓練時に気づいたことを踏ま

えたケアを実施している。

(介護医療院)

⚫

ST が中心となって、全職員、地域のケアマネジャー、地域の高齢者に対し、口腔や摂食嚥

下機能の改善につながるケアの研修を実施している。(介護医療院)

⚫

日頃のコミュニケーションの中で、歯科衛生士から介護職員に対し、口腔の専門知識に基

づく情報発信や説明を根気強く続けている。

(介護医療院)

⚫

職員によっては口腔ケアの方法や利用者対応が難しい場合があったが、専門職からの助言

により技術が向上している。

(介護老人福祉施設)

89