資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (54 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

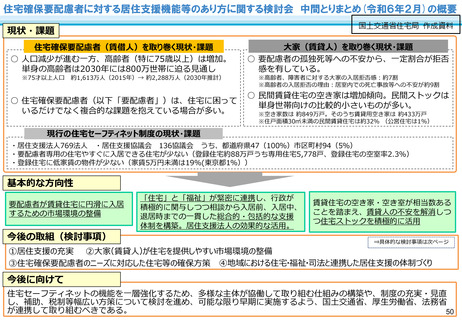

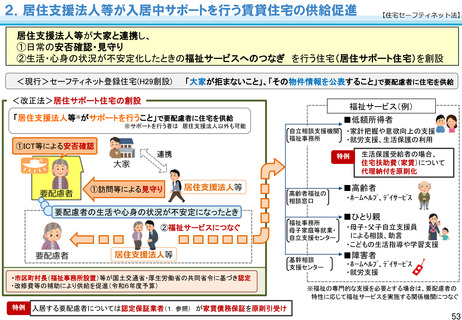

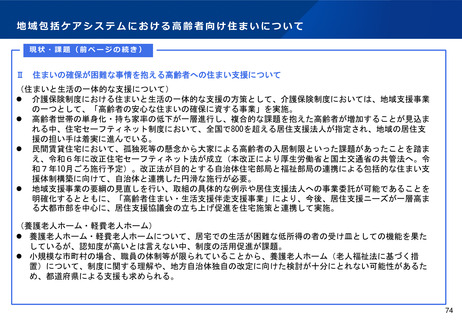

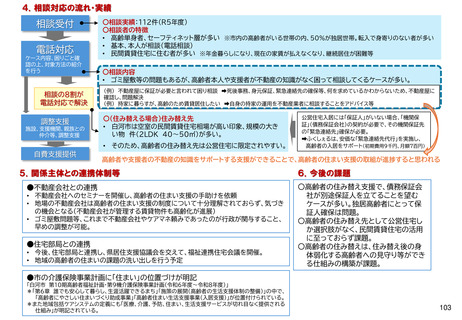

【住宅セーフティネット法】

居住支援法人等が大家と連携し、

①日常の安否確認・見守り

②生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ を行う住宅(居住サポート住宅)を創設

<現行>セーフティネット登録住宅(H29創設)

「大家が拒まないこと」、「その物件情報を公表すること」で要配慮者に住宅を供給

<改正法>居住サポート住宅の創設

福祉サービス(例)

「居住支援法人等※がサポートを行うこと」で要配慮者に住宅を供給

※サポートを行う者は 居住支援法人以外も可能

■低額所得者

自立相談支援機関

福祉事務所

①ICT等による安否確認

連携

特例

大家

要配慮者

①訪問等による見守り

居住支援法人等

高齢者福祉の

相談窓口

要配慮者の生活や心身の状況が不安定になったとき

②福祉サービスにつなぐ

要配慮者

居住支援法人等

・市区町村長(福祉事務所設置)等が国土交通省・厚生労働省の共同省令に基づき認定

・改修費等の補助により供給を促進(令和6年度予算)

特例

・家計把握や意欲向上の支援

・就労支援、生活保護の利用

福祉事務所

母子家庭等就業・

自立支援センター

基幹相談

支援センター

生活保護受給者の場合、

住宅扶助費(家賃)について

代理納付を原則化

■高齢者

・ホームヘルプ、デイサービス

■ひとり親

・母子・父子自立支援員

による相談、助言

・こどもの生活指導や学習支援

■障害者

・ホームヘルプ、デイサービス

・就労支援

※福祉の専門的な支援を必要とする場合は、要配慮者の

特性に応じて福祉サービスを実施する関係機関につなぐ

入居する要配慮者については認定保証業者(1.参照) が家賃債務保証を原則引受け

53