よむ、つかう、まなぶ。

令和6年度こども家庭庁補正予算の施策集(令和6年12月17日) (48 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/88749a20-e454-4a5b-9da8-3a32e1788a23/a258939b/20241217_policies_budget_51.pdf |

| 出典情報 | 令和6年度こども家庭庁補正予算の施策集(12/17)《こども家庭庁》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

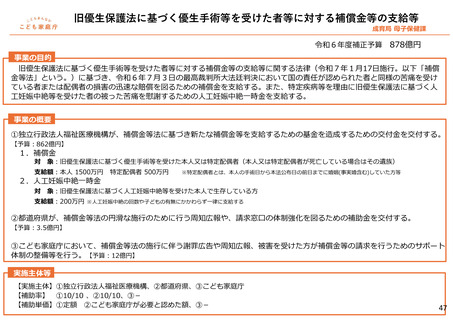

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等

成育局 母子保健課

令和6年度補正予算 878億円

事業の目的

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和7年1月17日施行。以下「補償

金等法」という。)に基づき、令和6年7月3日の最高裁判所大法廷判決において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受け

ている者または配偶者の損害の迅速な賠償を図るための補償金を支給する。また、特定疾病等を理由に旧優生保護法に基づく人

工妊娠中絶等を受けた者の被った苦痛を慰謝するための人工妊娠中絶一時金を支給する。

事業の概要

①独立行政法人福祉医療機構が、補償金等法に基づき新たな補償金等を支給するための基金を造成するための交付金を交付する。

【予算:862億円】

1.補償金

対

象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人又は特定配偶者(本人又は特定配偶者が死亡している場合はその遺族)

支給額:本人 1500万円

2.人工妊娠中絶一時金

対

特定配偶者 500万円

※特定配偶者とは、本人の手術日から本法公布日の前日までに婚姻(事実婚含む)していた方等

象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

支給額:200万円 ※人工妊娠中絶の回数や子どもの有無にかかわらず一律に支給する

②都道府県が、補償金等法の円滑な施行のために行う周知広報や、請求窓口の体制強化を図るための補助金を交付する。

【予算:3.5億円】

③こども家庭庁において、補償金等法の施行に伴う謝罪広告や周知広報、被害を受けた方が補償金等の請求を行うためのサポート

体制の整備等を行う。【予算:12億円】

実施主体等

【実施主体】①独立行政法人福祉医療機構、②都道府県、③こども家庭庁

【補助率】 ①10/10 、②10/10、③-

【補助単価】①定額 ②こども家庭庁が必要と認めた額、③-

47

成育局 母子保健課

令和6年度補正予算 878億円

事業の目的

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和7年1月17日施行。以下「補償

金等法」という。)に基づき、令和6年7月3日の最高裁判所大法廷判決において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受け

ている者または配偶者の損害の迅速な賠償を図るための補償金を支給する。また、特定疾病等を理由に旧優生保護法に基づく人

工妊娠中絶等を受けた者の被った苦痛を慰謝するための人工妊娠中絶一時金を支給する。

事業の概要

①独立行政法人福祉医療機構が、補償金等法に基づき新たな補償金等を支給するための基金を造成するための交付金を交付する。

【予算:862億円】

1.補償金

対

象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人又は特定配偶者(本人又は特定配偶者が死亡している場合はその遺族)

支給額:本人 1500万円

2.人工妊娠中絶一時金

対

特定配偶者 500万円

※特定配偶者とは、本人の手術日から本法公布日の前日までに婚姻(事実婚含む)していた方等

象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

支給額:200万円 ※人工妊娠中絶の回数や子どもの有無にかかわらず一律に支給する

②都道府県が、補償金等法の円滑な施行のために行う周知広報や、請求窓口の体制強化を図るための補助金を交付する。

【予算:3.5億円】

③こども家庭庁において、補償金等法の施行に伴う謝罪広告や周知広報、被害を受けた方が補償金等の請求を行うためのサポート

体制の整備等を行う。【予算:12億円】

実施主体等

【実施主体】①独立行政法人福祉医療機構、②都道府県、③こども家庭庁

【補助率】 ①10/10 、②10/10、③-

【補助単価】①定額 ②こども家庭庁が必要と認めた額、③-

47