よむ、つかう、まなぶ。

令和6年度こども家庭庁補正予算の施策集(令和6年12月17日) (57 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/88749a20-e454-4a5b-9da8-3a32e1788a23/a258939b/20241217_policies_budget_51.pdf |

| 出典情報 | 令和6年度こども家庭庁補正予算の施策集(12/17)《こども家庭庁》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

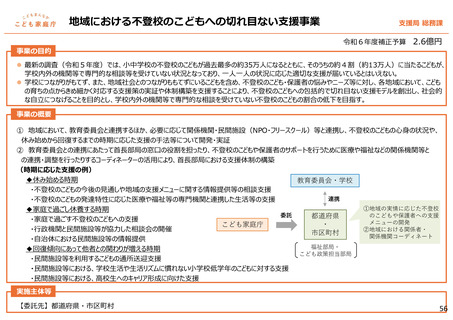

地域における不登校のこどもへの切れ目ない支援事業

事業の目的

支援局 総務課

令和6年度補正予算 2.6億円

最新の調査(令和5年度)では、小中学校の不登校のこどもが過去最多の約35万人になるとともに、そのうちの約4割(約13万人)に当たるこどもが、

学校内外の機関等で専門的な相談等を受けていない状況となっており、一人一人の状況に応じた適切な支援が届いているとはいえない。

学校につながりがもてず、また、地域社会とのつながりももてずにいるこどもを含め、不登校のこども・保護者の悩みやニーズ等に対し、各地域において、こども

の育ちの点からきめ細かく対応する支援策の実証や体制構築を支援することにより、不登校のこどもへの包括的で切れ目ない支援モデルを創出し、社会的

な自立につなげることを目的とし、学校内外の機関等で専門的な相談を受けていない不登校のこどもの割合の低下を目指す。

事業の概要

① 地域において、教育委員会と連携するほか、必要に応じて関係機関・民間施設(NPO・フリースクール)等と連携し、不登校のこどもの心身の状況や、

休み始めから回復するまでの時期に応じた支援の手法等について開発・実証

② 教育委員会との連携にあたって首長部局の窓口の役割を担ったり、不登校のこどもや保護者のサポートを行うために医療や福祉などの関係機関等と

の連携・調整を行ったりするコーディネーターの活用により、首長部局における支援体制の構築

(時期に応じた支援の例)

◆休み始める時期

教育委員会・学校

・不登校のこどもの今後の見通しや地域の支援メニューに関する情報提供等の相談支援

連携

・不登校のこどもの発達特性に応じた医療や福祉等の専門機関と連携した生活等の支援

①地域の実情に応じた不登校

◆家庭で過ごし休養する時期

委託

のこどもや保護者への支援

都道府県

・家庭で過ごす不登校のこどもへの支援

メニューの開発

・

こども家庭庁

・行政機関と民間施設等が協力した相談会の開催

②地域における関係者・

市区町村

関係機関コーディネート

・自治体における民間施設等の情報提供

福祉部局・

◆回復傾向にあって他者との関わりが増える時期

こども政策担当部局

・民間施設等を利用するこどもの通所送迎支援

・民間施設等における、学校生活や生活リズムに慣れない小学校低学年のこどもに対する支援

・民間施設等における、高校生へのキャリア形成に向けた支援

実施主体等

【委託先】都道府県・市区町村

56

事業の目的

支援局 総務課

令和6年度補正予算 2.6億円

最新の調査(令和5年度)では、小中学校の不登校のこどもが過去最多の約35万人になるとともに、そのうちの約4割(約13万人)に当たるこどもが、

学校内外の機関等で専門的な相談等を受けていない状況となっており、一人一人の状況に応じた適切な支援が届いているとはいえない。

学校につながりがもてず、また、地域社会とのつながりももてずにいるこどもを含め、不登校のこども・保護者の悩みやニーズ等に対し、各地域において、こども

の育ちの点からきめ細かく対応する支援策の実証や体制構築を支援することにより、不登校のこどもへの包括的で切れ目ない支援モデルを創出し、社会的

な自立につなげることを目的とし、学校内外の機関等で専門的な相談を受けていない不登校のこどもの割合の低下を目指す。

事業の概要

① 地域において、教育委員会と連携するほか、必要に応じて関係機関・民間施設(NPO・フリースクール)等と連携し、不登校のこどもの心身の状況や、

休み始めから回復するまでの時期に応じた支援の手法等について開発・実証

② 教育委員会との連携にあたって首長部局の窓口の役割を担ったり、不登校のこどもや保護者のサポートを行うために医療や福祉などの関係機関等と

の連携・調整を行ったりするコーディネーターの活用により、首長部局における支援体制の構築

(時期に応じた支援の例)

◆休み始める時期

教育委員会・学校

・不登校のこどもの今後の見通しや地域の支援メニューに関する情報提供等の相談支援

連携

・不登校のこどもの発達特性に応じた医療や福祉等の専門機関と連携した生活等の支援

①地域の実情に応じた不登校

◆家庭で過ごし休養する時期

委託

のこどもや保護者への支援

都道府県

・家庭で過ごす不登校のこどもへの支援

メニューの開発

・

こども家庭庁

・行政機関と民間施設等が協力した相談会の開催

②地域における関係者・

市区町村

関係機関コーディネート

・自治体における民間施設等の情報提供

福祉部局・

◆回復傾向にあって他者との関わりが増える時期

こども政策担当部局

・民間施設等を利用するこどもの通所送迎支援

・民間施設等における、学校生活や生活リズムに慣れない小学校低学年のこどもに対する支援

・民間施設等における、高校生へのキャリア形成に向けた支援

実施主体等

【委託先】都道府県・市区町村

56