よむ、つかう、まなぶ。

カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル (62 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_20250304.pdf |

| 出典情報 | カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(3/4)《東京都》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

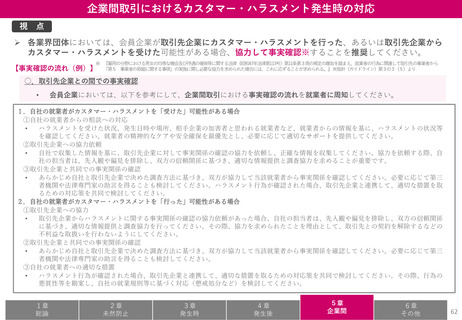

企業間取引におけるカスタマー・ハラスメント発生時の対応

視 点

➢ 各業界団体においては、会員企業が取引先企業にカスタマー・ハラスメントを行った、あるいは取引先企業から

カスタマー・ハラスメントを受けた可能性がある場合、協力して事実確認※することを推奨してください。

※ 『雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第11条第3項の規定の趣旨を踏まえ、就業者の行為に関連して取引先の事業者から

「第5 事業者の取組に関する事項」の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずることが求められる。』※指針(ガイドライン)第3の3(5)より

【事実確認の流れ(例)】

○.取引先企業との間での事実確認

•

会員企業においては、以下を参考にして、企業間取引における事実確認の流れを就業者に周知してください。

1.自社の就業者がカスタマー・ハラスメントを「受けた」可能性がある場合

①自社の就業者からの相談への対応

•

ハラスメントを受けた状況、発生日時や場所、相手企業の加害者と思われる就業者など、就業者からの情報を基に、ハラスメントの状況等

を確認してください。就業者の精神的なケアや安全確保を最優先とし、必要に応じて適切なサポートを提供してください。

②取引先企業への協力依頼

•

自社で収集した情報を基に、取引先企業に対して事実関係の確認の協力を依頼し、正確な情報を収集してください。協力を依頼する際、自

社の担当者は、先入観や偏見を排除し、双方の信頼関係に基づき、適切な情報提供と調査協力を求めることが重要です。

③取引先企業と共同での事実関係の確認

•

あらかじめ自社と取引先企業で決めた調査方法に基づき、双方が協力して当該就業者から事実関係を確認してください。必要に応じて第三

者機関や法律専門家の助言を得ることも検討してください。ハラスメント行為が確認された場合、取引先企業と連携して、適切な措置を取

るための対応策を共同で検討してください。

2.自社の就業者がカスタマー・ハラスメントを「行った」可能性がある場合

①取引先企業への協力

•

取引先企業からハラスメントに関する事実関係の確認の協力依頼があった場合、自社の担当者は、先入観や偏見を排除し、双方の信頼関係

に基づき、適切な情報提供と調査協力を行ってください。その際、協力を求められたことを理由として、取引先との契約を解除するなどの

不利益な取扱いを行わないようにしてください。

②取引先企業と共同での事実関係の確認

•

あらかじめ自社と取引先企業で決めた調査方法に基づき、双方が協力して当該就業者から事実関係を確認してください。必要に応じて第三

者機関や法律専門家の助言を得ることも検討してください。

③自社の就業者への適切な措置

•

ハラスメント行為が確認された場合、取引先企業と連携して、適切な措置を取るための対応策を共同で検討してください。その際、行為の

悪質性等を勘案し、自社の就業規則等に基づく対応(懲戒処分など)を検討してください。

1章

総論

2章

未然防止

3章

発生時

4章

発生後

5章

企業間

6章

その他

62

視 点

➢ 各業界団体においては、会員企業が取引先企業にカスタマー・ハラスメントを行った、あるいは取引先企業から

カスタマー・ハラスメントを受けた可能性がある場合、協力して事実確認※することを推奨してください。

※ 『雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第11条第3項の規定の趣旨を踏まえ、就業者の行為に関連して取引先の事業者から

「第5 事業者の取組に関する事項」の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずることが求められる。』※指針(ガイドライン)第3の3(5)より

【事実確認の流れ(例)】

○.取引先企業との間での事実確認

•

会員企業においては、以下を参考にして、企業間取引における事実確認の流れを就業者に周知してください。

1.自社の就業者がカスタマー・ハラスメントを「受けた」可能性がある場合

①自社の就業者からの相談への対応

•

ハラスメントを受けた状況、発生日時や場所、相手企業の加害者と思われる就業者など、就業者からの情報を基に、ハラスメントの状況等

を確認してください。就業者の精神的なケアや安全確保を最優先とし、必要に応じて適切なサポートを提供してください。

②取引先企業への協力依頼

•

自社で収集した情報を基に、取引先企業に対して事実関係の確認の協力を依頼し、正確な情報を収集してください。協力を依頼する際、自

社の担当者は、先入観や偏見を排除し、双方の信頼関係に基づき、適切な情報提供と調査協力を求めることが重要です。

③取引先企業と共同での事実関係の確認

•

あらかじめ自社と取引先企業で決めた調査方法に基づき、双方が協力して当該就業者から事実関係を確認してください。必要に応じて第三

者機関や法律専門家の助言を得ることも検討してください。ハラスメント行為が確認された場合、取引先企業と連携して、適切な措置を取

るための対応策を共同で検討してください。

2.自社の就業者がカスタマー・ハラスメントを「行った」可能性がある場合

①取引先企業への協力

•

取引先企業からハラスメントに関する事実関係の確認の協力依頼があった場合、自社の担当者は、先入観や偏見を排除し、双方の信頼関係

に基づき、適切な情報提供と調査協力を行ってください。その際、協力を求められたことを理由として、取引先との契約を解除するなどの

不利益な取扱いを行わないようにしてください。

②取引先企業と共同での事実関係の確認

•

あらかじめ自社と取引先企業で決めた調査方法に基づき、双方が協力して当該就業者から事実関係を確認してください。必要に応じて第三

者機関や法律専門家の助言を得ることも検討してください。

③自社の就業者への適切な措置

•

ハラスメント行為が確認された場合、取引先企業と連携して、適切な措置を取るための対応策を共同で検討してください。その際、行為の

悪質性等を勘案し、自社の就業規則等に基づく対応(懲戒処分など)を検討してください。

1章

総論

2章

未然防止

3章

発生時

4章

発生後

5章

企業間

6章

その他

62