よむ、つかう、まなぶ。

カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル (80 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_20250304.pdf |

| 出典情報 | カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(3/4)《東京都》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

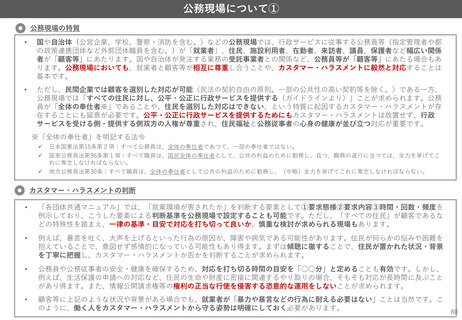

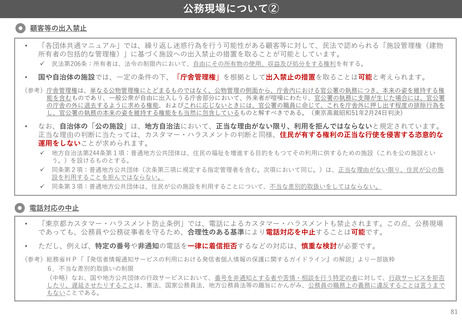

公務現場について①

公務現場の特質

•

国や自治体(公営企業、学校、警察・消防を含む。)などの公務現場では、行政サービスに従事する公務員等(指定管理者や都

の政策連携団体など外郭団体職員を含む。)が「就業者」、住民、施設利用者、在勤者、来訪者、議員、保護者など幅広い関係

者が「顧客等」にあたります。国や自治体が発注する業務の受託事業者との関係など、公務員等が「顧客等」にあたる場合もあ

ります。公務現場においても、就業者と顧客等が相互に尊重し合うことや、カスタマー・ハラスメントに毅然と対応することは

基本です。

•

ただし、民間企業では顧客を選別した対応が可能(民法の契約自由の原則。一部の公共性の高い契約等を除く。)である一方、

公務現場では「すべての住民に対し、公平・公正に行政サービスを提供する(ガイドラインより)」ことが求められます。公務

員が「全体の奉仕者※」であることや、住民を選別した対応はできない、という特質に起因するカスタマー・ハラスメントが存

在することにも留意が必要です。公平・公正に行政サービスを提供するためにもカスタマー・ハラスメントは放置せず、行政

サービスを受ける側・提供する側双方の人権が尊重され、住民福祉と公務従事者の心身の健康が並び立つ対応が重要です。

※「全体の奉仕者」を明記する法令

✓

日本国憲法第15条第2項:すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

✓

国家公務員法第96条第1項:すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこ

れに専念しなければならない。

✓

地方公務員法第30条:すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、(中略)全力を挙げてこれに専念しなければならない。

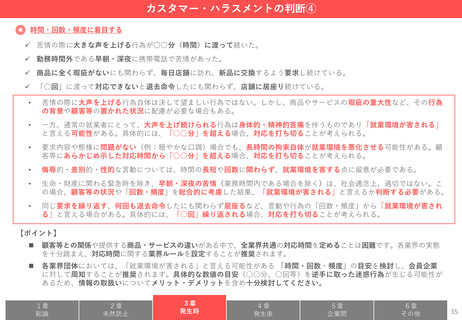

カスタマー・ハラスメントの判断

•

「各団体共通マニュアル」では、「就業環境が害されたか」を判断する要素として①要求態様②要求内容③時間・回数・頻度を

例示しており、こうした要素による判断基準を公務現場で設定することも可能です。ただし、「すべての住民」が顧客であるな

どの特殊性を踏まえ、一律の基準・目安で対応を打ち切って良いか、慎重な検討が求められる現場もあります。

•

例えば、暴言を吐く、大声を上げるといった行為の原因が、障害や病気である可能性があります。住民が何らかの悩みや困難を

抱えていることで、意図せず感情的になっている可能性もあり得ます。まずは傾聴に徹することで、住民が置かれた状況・背景

を丁寧に把握し、カスタマー・ハラスメントか否かを判断することが求められます。

•

公務員や公務従事者の安全・健康を確保するため、対応を打ち切る時間の目安を「○○分」と定めることも有効です。しかし、

例えば、生活保護の申請への対応など、住民の生命や財産に密接に関連するやり取りの場合、そもそも対応が長時間に及ぶこと

があり得ます。また、情報公開請求権等の権利の正当な行使を侵害する恣意的な運用をしないことが求められます。

•

顧客等に上記のような状況や背景がある場合でも、就業者が「暴力や暴言などの行為に耐える必要はない」ことは当然です。こ

のように、働く人をカスタマー・ハラスメントから守る姿勢は明確にしておく必要があります。

80

公務現場の特質

•

国や自治体(公営企業、学校、警察・消防を含む。)などの公務現場では、行政サービスに従事する公務員等(指定管理者や都

の政策連携団体など外郭団体職員を含む。)が「就業者」、住民、施設利用者、在勤者、来訪者、議員、保護者など幅広い関係

者が「顧客等」にあたります。国や自治体が発注する業務の受託事業者との関係など、公務員等が「顧客等」にあたる場合もあ

ります。公務現場においても、就業者と顧客等が相互に尊重し合うことや、カスタマー・ハラスメントに毅然と対応することは

基本です。

•

ただし、民間企業では顧客を選別した対応が可能(民法の契約自由の原則。一部の公共性の高い契約等を除く。)である一方、

公務現場では「すべての住民に対し、公平・公正に行政サービスを提供する(ガイドラインより)」ことが求められます。公務

員が「全体の奉仕者※」であることや、住民を選別した対応はできない、という特質に起因するカスタマー・ハラスメントが存

在することにも留意が必要です。公平・公正に行政サービスを提供するためにもカスタマー・ハラスメントは放置せず、行政

サービスを受ける側・提供する側双方の人権が尊重され、住民福祉と公務従事者の心身の健康が並び立つ対応が重要です。

※「全体の奉仕者」を明記する法令

✓

日本国憲法第15条第2項:すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

✓

国家公務員法第96条第1項:すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこ

れに専念しなければならない。

✓

地方公務員法第30条:すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、(中略)全力を挙げてこれに専念しなければならない。

カスタマー・ハラスメントの判断

•

「各団体共通マニュアル」では、「就業環境が害されたか」を判断する要素として①要求態様②要求内容③時間・回数・頻度を

例示しており、こうした要素による判断基準を公務現場で設定することも可能です。ただし、「すべての住民」が顧客であるな

どの特殊性を踏まえ、一律の基準・目安で対応を打ち切って良いか、慎重な検討が求められる現場もあります。

•

例えば、暴言を吐く、大声を上げるといった行為の原因が、障害や病気である可能性があります。住民が何らかの悩みや困難を

抱えていることで、意図せず感情的になっている可能性もあり得ます。まずは傾聴に徹することで、住民が置かれた状況・背景

を丁寧に把握し、カスタマー・ハラスメントか否かを判断することが求められます。

•

公務員や公務従事者の安全・健康を確保するため、対応を打ち切る時間の目安を「○○分」と定めることも有効です。しかし、

例えば、生活保護の申請への対応など、住民の生命や財産に密接に関連するやり取りの場合、そもそも対応が長時間に及ぶこと

があり得ます。また、情報公開請求権等の権利の正当な行使を侵害する恣意的な運用をしないことが求められます。

•

顧客等に上記のような状況や背景がある場合でも、就業者が「暴力や暴言などの行為に耐える必要はない」ことは当然です。こ

のように、働く人をカスタマー・ハラスメントから守る姿勢は明確にしておく必要があります。

80