よむ、つかう、まなぶ。

カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル (81 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_20250304.pdf |

| 出典情報 | カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(3/4)《東京都》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

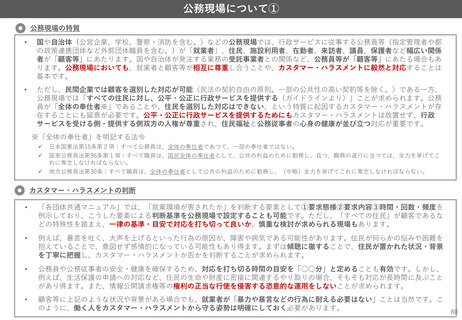

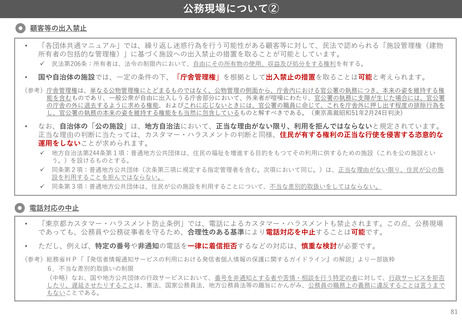

公務現場について②

顧客等の出入禁止

•

「各団体共通マニュアル」では、繰り返し迷惑行為を行う可能性がある顧客等に対して、民法で認められる「施設管理権(建物

所有者の包括的な管理権)」に基づく施設への出入禁止の措置を取ることが可能としています。

✓

•

民法第206条:所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

国や自治体の施設では、一定の条件の下、「庁舎管理権」を根拠として出入禁止の措置を取ることは可能と考えられます。

(参考)庁舎管理権は、単なる公物管理権にとどまるものではなく、公物管理の側面から、庁舎内における官公署の執務につき、本来の姿を維持する権

能を含むものであり、一般公衆が自由に出入しうる庁舎部分において、外来者が喧噪にわたり、官公署の執務に支障が生じた場合には、官公署

の庁舎の外に退去するように求める権能、およびこれに応じないときには、官公署の職員に命じて、これを庁舎外に押し出す程度の排除行為を

し、官公署の執務の本来の姿を維持する権能をも当然に包含しているものと解すべきである。(東京高裁昭和51年2月24日判決)

•

なお、自治体の「公の施設」は、地方自治法において、正当な理由がない限り、利用を拒んではならないと規定されています。

正当な理由の判断に当たっては、カスタマー・ハラスメントの判断と同様、住民が有する権利の正当な行使を侵害する恣意的な

運用をしないことが求められます。

✓

✓

✓

地方自治法第244条第1項:普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設とい

う。)を設けるものとする。

同条第2項:普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施

設を利用することを拒んではならない。

同条第3項:普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

電話対応の中止

•

「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」では、電話によるカスタマー・ハラスメントも禁止されます。この点、公務現場

であっても、公務員や公務従事者を守るため、合理性のある基準により電話対応を中止することは可能です。

•

ただし、例えば、特定の番号や非通知の電話を一律に着信拒否するなどの対応は、慎重な検討が必要です。

(参考)総務省HP「『発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン』の解説」より一部抜粋

6.不当な差別的取扱いの制限

(中略)なお、国や地方公共団体の行政サービスにおいて、番号を非通知とする者や苦情・相談を行う特定の者に対して、行政サービスを拒否

したり、遅延させたりすることは、憲法、国家公務員法、地方公務員法等の趣旨にかんがみ、公務員の職務上の義務に違反することは言うまで

もないことである。

81

顧客等の出入禁止

•

「各団体共通マニュアル」では、繰り返し迷惑行為を行う可能性がある顧客等に対して、民法で認められる「施設管理権(建物

所有者の包括的な管理権)」に基づく施設への出入禁止の措置を取ることが可能としています。

✓

•

民法第206条:所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

国や自治体の施設では、一定の条件の下、「庁舎管理権」を根拠として出入禁止の措置を取ることは可能と考えられます。

(参考)庁舎管理権は、単なる公物管理権にとどまるものではなく、公物管理の側面から、庁舎内における官公署の執務につき、本来の姿を維持する権

能を含むものであり、一般公衆が自由に出入しうる庁舎部分において、外来者が喧噪にわたり、官公署の執務に支障が生じた場合には、官公署

の庁舎の外に退去するように求める権能、およびこれに応じないときには、官公署の職員に命じて、これを庁舎外に押し出す程度の排除行為を

し、官公署の執務の本来の姿を維持する権能をも当然に包含しているものと解すべきである。(東京高裁昭和51年2月24日判決)

•

なお、自治体の「公の施設」は、地方自治法において、正当な理由がない限り、利用を拒んではならないと規定されています。

正当な理由の判断に当たっては、カスタマー・ハラスメントの判断と同様、住民が有する権利の正当な行使を侵害する恣意的な

運用をしないことが求められます。

✓

✓

✓

地方自治法第244条第1項:普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設とい

う。)を設けるものとする。

同条第2項:普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施

設を利用することを拒んではならない。

同条第3項:普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

電話対応の中止

•

「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」では、電話によるカスタマー・ハラスメントも禁止されます。この点、公務現場

であっても、公務員や公務従事者を守るため、合理性のある基準により電話対応を中止することは可能です。

•

ただし、例えば、特定の番号や非通知の電話を一律に着信拒否するなどの対応は、慎重な検討が必要です。

(参考)総務省HP「『発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン』の解説」より一部抜粋

6.不当な差別的取扱いの制限

(中略)なお、国や地方公共団体の行政サービスにおいて、番号を非通知とする者や苦情・相談を行う特定の者に対して、行政サービスを拒否

したり、遅延させたりすることは、憲法、国家公務員法、地方公務員法等の趣旨にかんがみ、公務員の職務上の義務に違反することは言うまで

もないことである。

81