【参考報告書4】(4)地域の実情や事業所規模等を踏まえた持続的なサービス提供の在り方に関する調査研究事業 (報告書案)[8.7MB] (267 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第246回 4/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

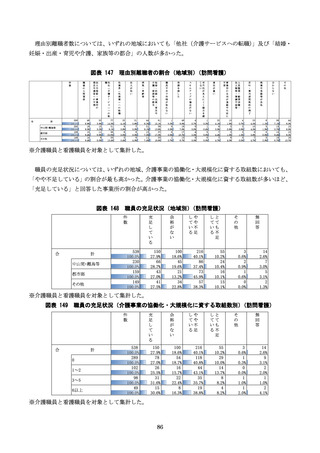

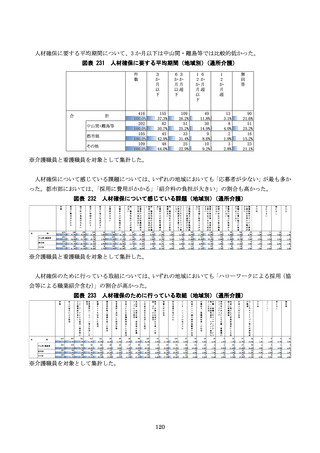

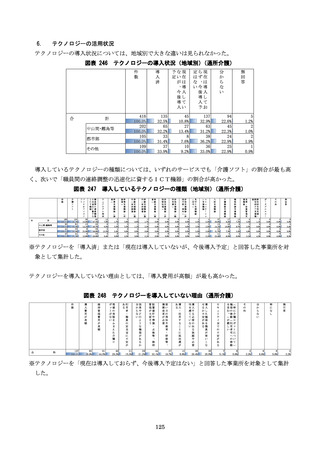

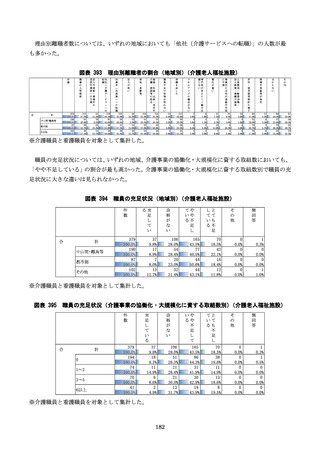

訪問介護事業所に関しては、地域性や規模、事業形態によって、サービス提供の実態が大きく異なる

ため、これらの属性を網羅するかたちで調査対象事業所を選出し、利用者確保、職員確保、収支・加算、

他事業所・訪問看護との連携、ICT 利用の各論点についてヒアリング調査を実施した。

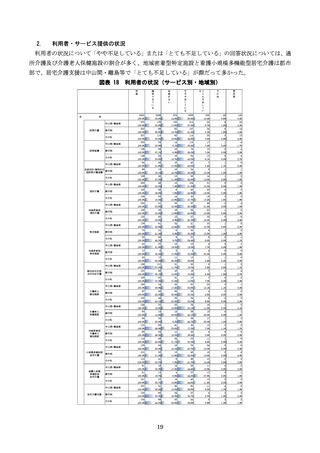

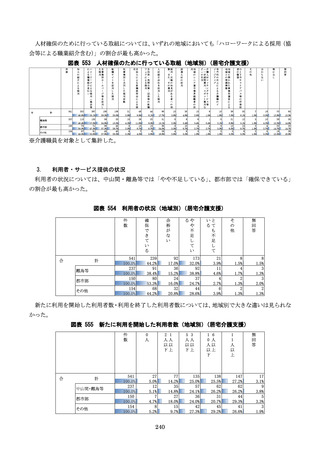

利用者確保について、中山間地域・中小規模・併設の無い事業所で確保が難しいとの意見があったが、

そのほかの事業所では、利用者の増減の影響は一定あるものの、訪問介護員不足のために十分なサービ

ス提供ができないことや、利用者や家族のニーズが多様化する方向に変化し個々のニーズへの対応の難

しさからサービス提供ができないことが、利用者数の増加を抑えている課題として挙がっていた。

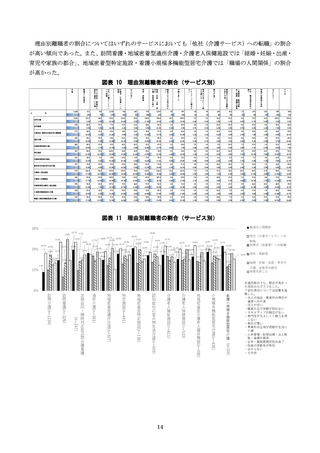

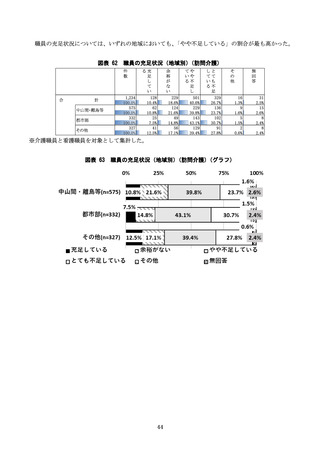

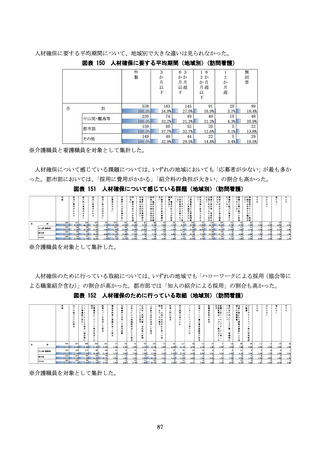

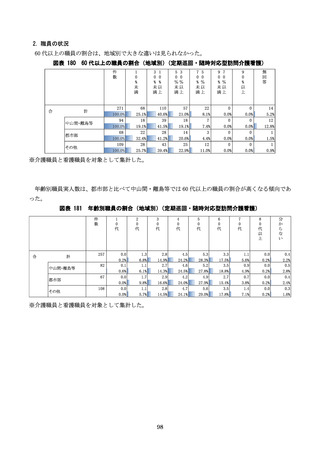

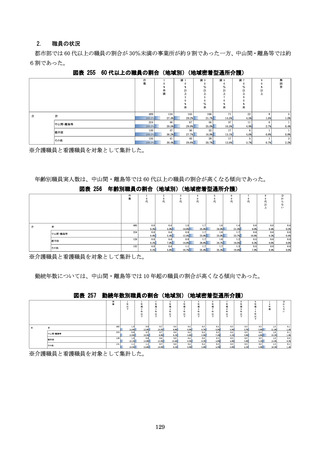

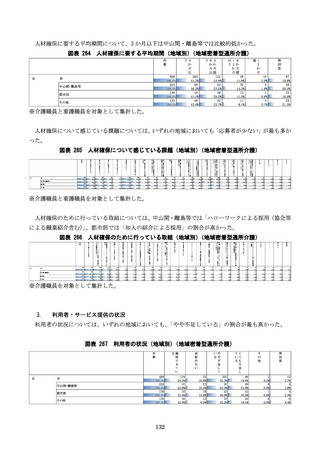

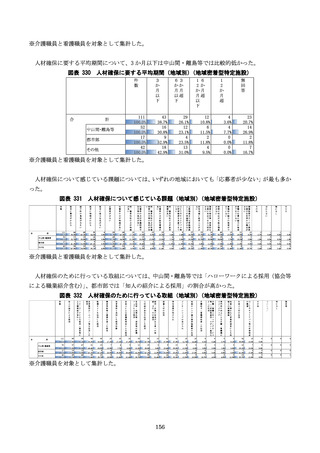

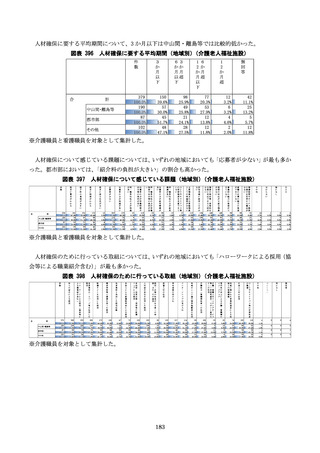

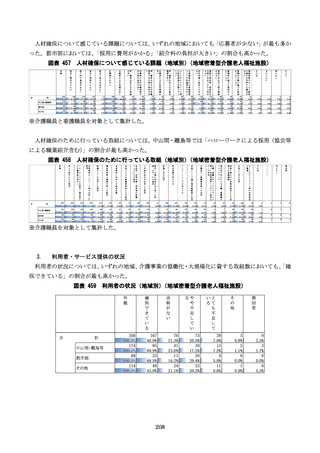

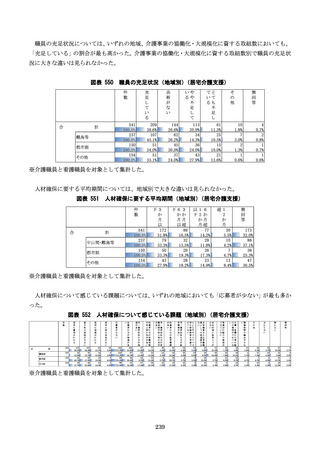

職員確保については、地域や規模等にかかわらず採用・離職防止の双方において苦戦しているとの意

見が挙がっていた。採用に関しては、知人の紹介による採用が最も実績があり、事前に人となりを知るこ

とができるため安心であると回答する事業所が多数あった。稼ぎが必要な世代にとっては、訪問介護の

働き方が合わないのではないかといった課題も聞かれた。更に、都市部を中心に、人材紹介会社や派遣社

員を活用する事例も見られたが、利用に当たって金銭的な負担の大きいとの声が聞かれた。また、離職防

止の観点からは、ハラスメントへの対応を含む利用者対応が必要であること、休みの取りやすい環境作

りを行う必要があるがその体制に耐えうる金銭的な余裕がないこと、決まった時間や扶養内で働きたい

等の職員希望を尊重するあまりサービス提供時間に影響を及ぼしていることなどが課題として挙がった。

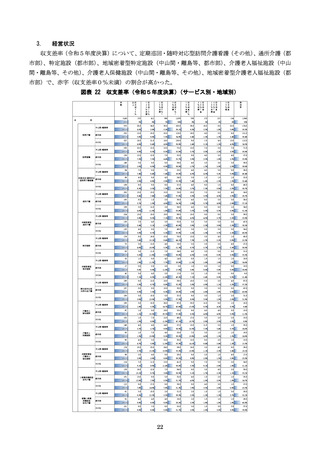

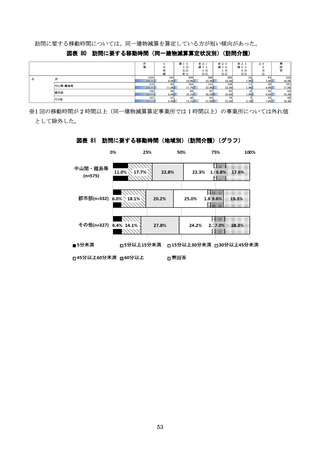

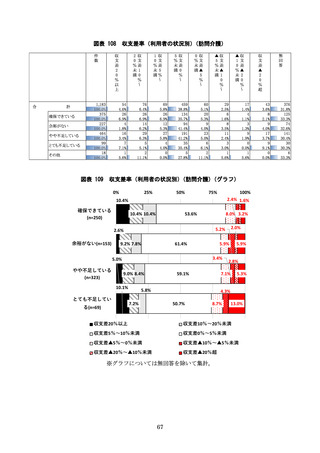

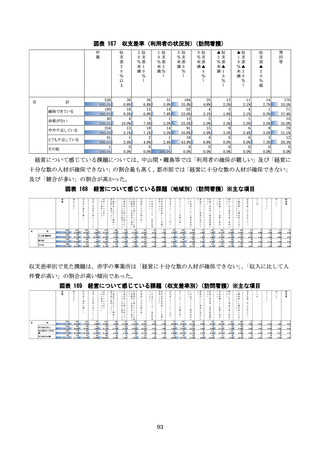

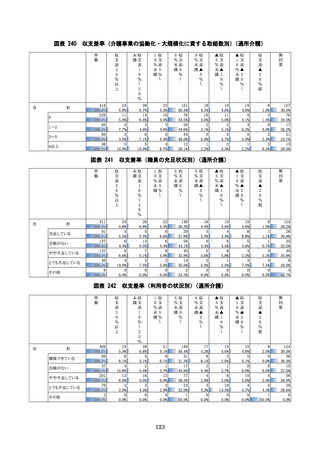

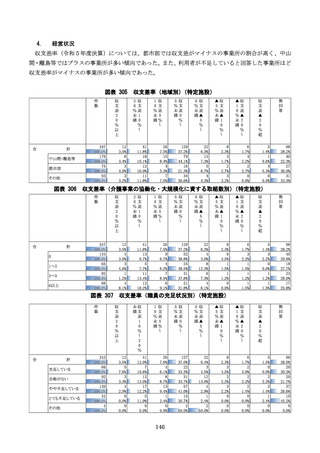

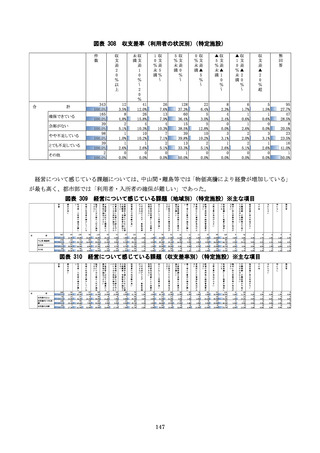

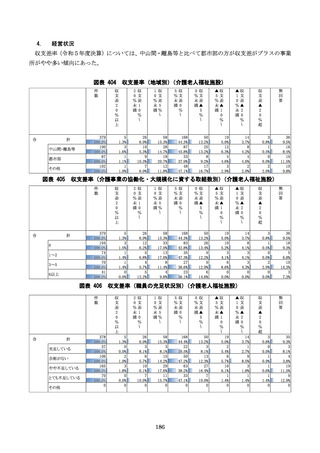

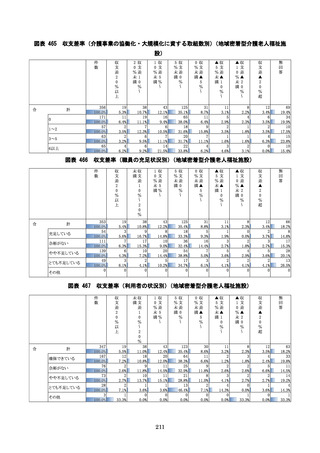

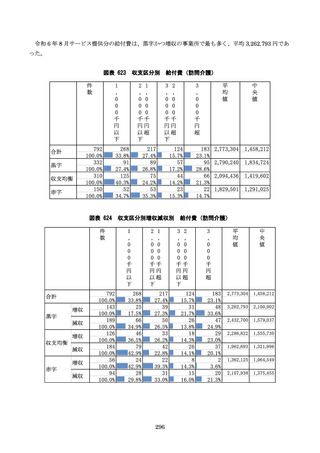

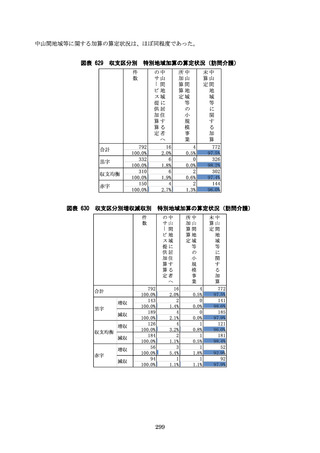

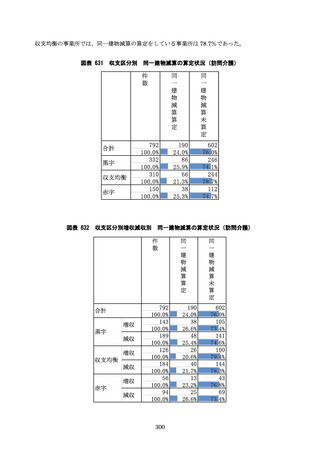

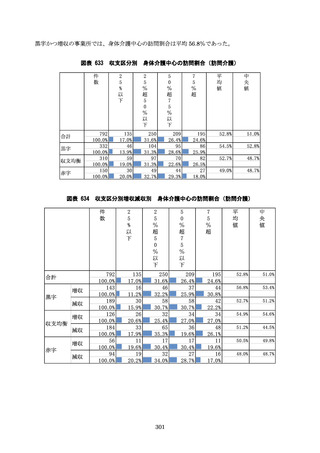

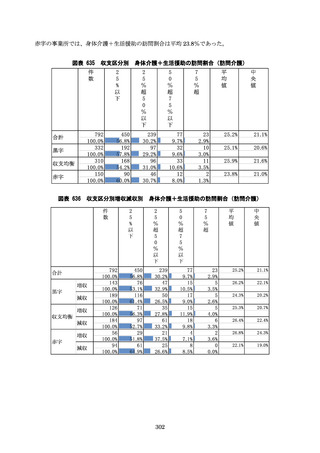

収支・加算については、光熱費、食費、ガソリン代の物価高騰、感染症対策費用、紹介会社への紹介

料等について経営を圧迫しているとの意見があった。また、訪問介護単体で黒字経営とすることの難し

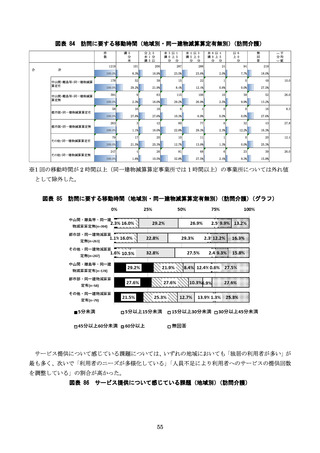

さも聞かれた。更に、地域ではなく移動範囲の広さや移動時間に応じた加算、小規模事業所でも無理なく

取得できる加算があるとよいとの意見もあった。

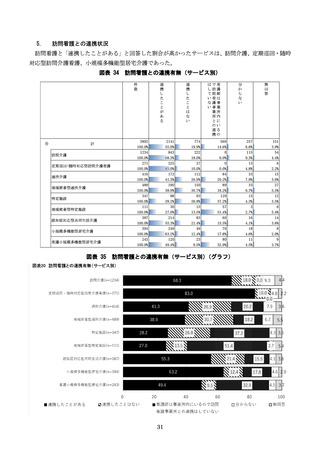

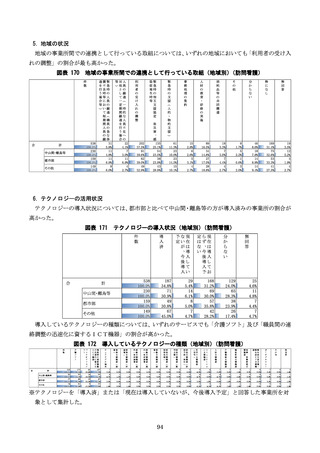

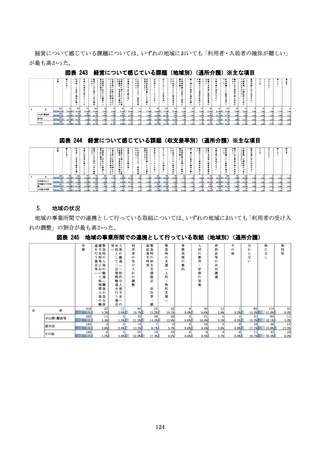

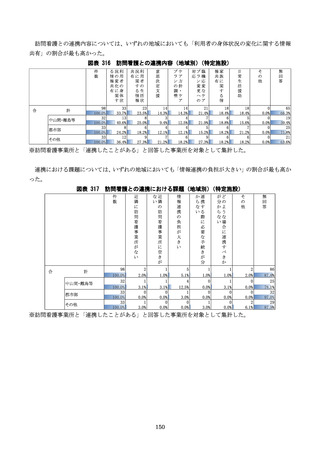

他事業所との連携については、法人外の連携が難しいことや、地域単位等各種連携システムの利用活

性化が望まれる意見があった。訪問看護との連携については、介護職と医療職の前提知識や仕事への考

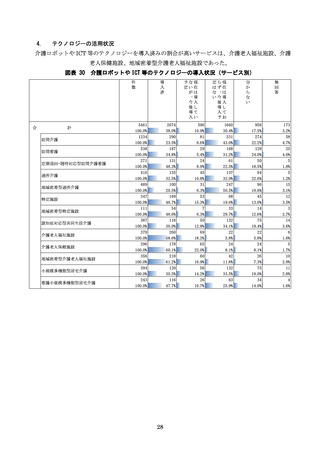

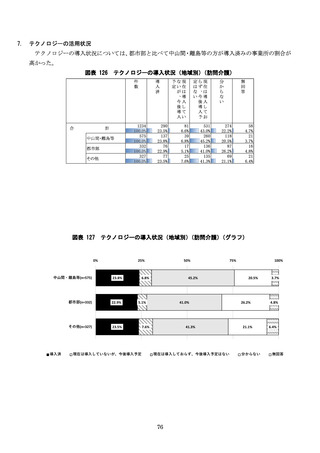

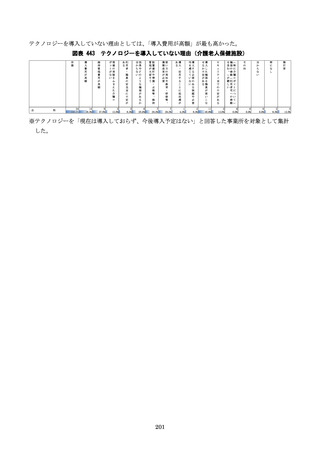

え方からくる連携の課題が挙げられた。ICT 利用に関しては、必要性は感じているが導入が進んでいな

い原因として、法人に決定権があり事業所単独で動くことができないといった声や、訪問介護の性質に

適した介護ロボットが少ないことが課題として聞かれた。

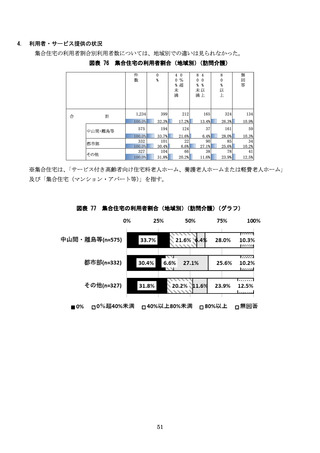

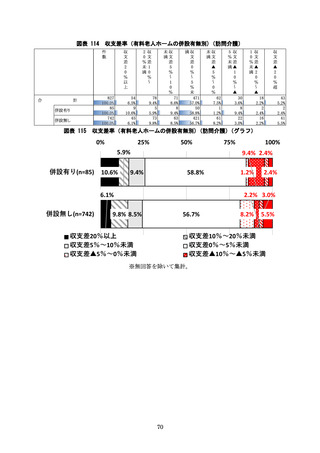

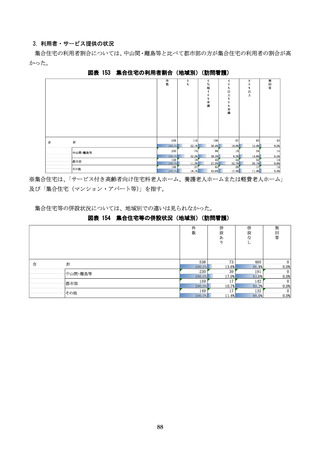

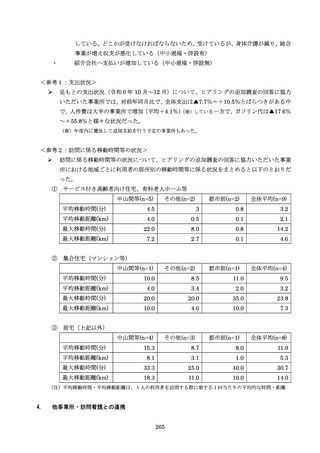

訪問看護事業所については、サービス付き高齢者向け住宅併設の事業所だとサービスの回数や時間に

関わらず固定給が得られるため人気があるが、それ以外は職員に余裕がない状態との意見があった。

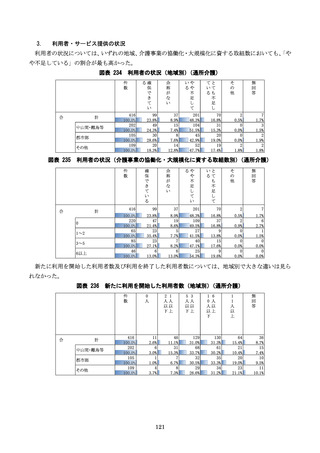

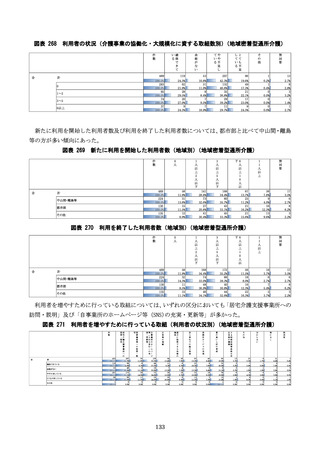

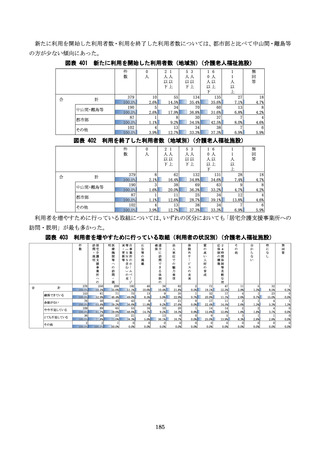

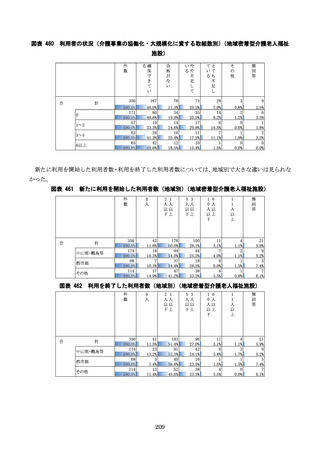

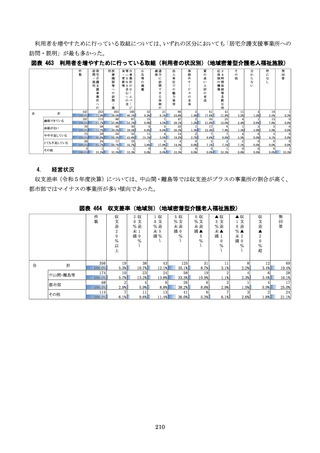

通所介護事業所について、利用者確保の面では、地域の利用者が施設への入所に移行している傾向が

ある点、また職員確保の面では、特に看護師の確保に苦労しており、規模の小さい施設だと看護師として

仕事が終日あるわけではないため、業務時間の観点から課題を感じるといった意見があった。

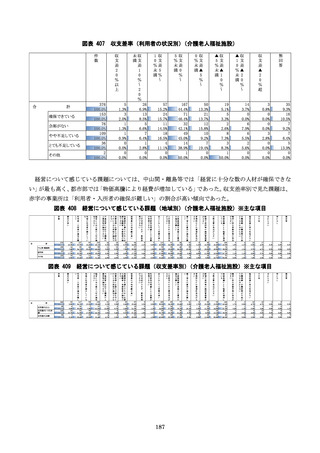

介護老人福祉施設については、他のサービスに比べると、有料老人ホーム等民間のサービスに対して

も競争力もあるため、利用者確保の面で課題が少なかった。

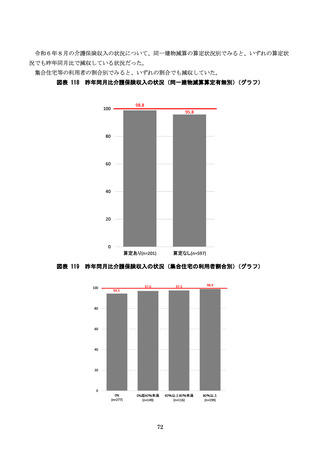

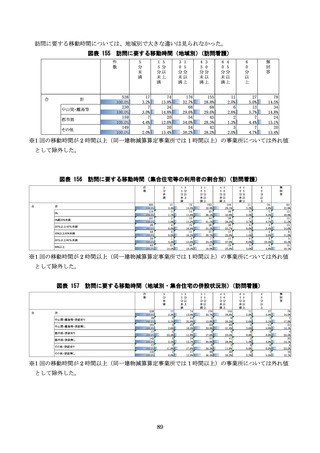

介護老人保健施設については、ガソリン代の高騰に伴い、デイケアの送迎委託を行うタクシー会社へ

の支払が増加した他、最低賃金の増加に伴い介護助手やシルバー人材センターの人件費が増加していた。

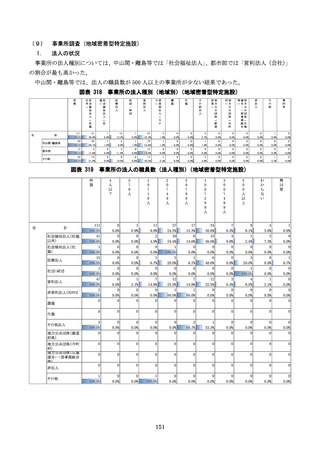

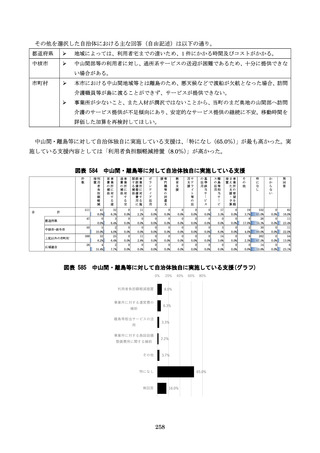

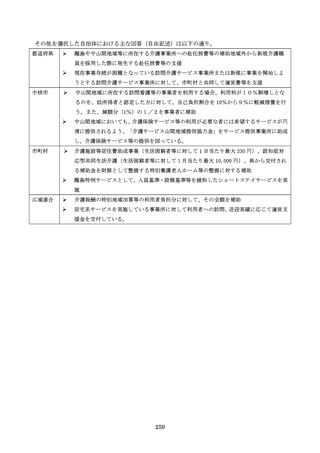

都道府県では、地域の実情に応じ、独自の補助金を活用した中山間地域のサービス維持支援に加え、

長期的な視点で介護現場の生産性の向上、キャリアパスの構築、魅力発信、多様な人材の参入を独自支援

していた。また、区市町村単位では、利用者に沿った形で移動手段の確保を支援している事例があった。

261