保険局国民健康保険課説明資料(参考資料)[18.4MB] (171 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |

| 出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

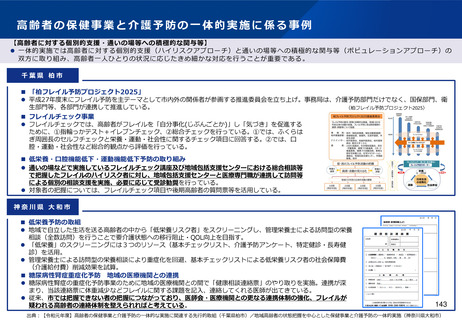

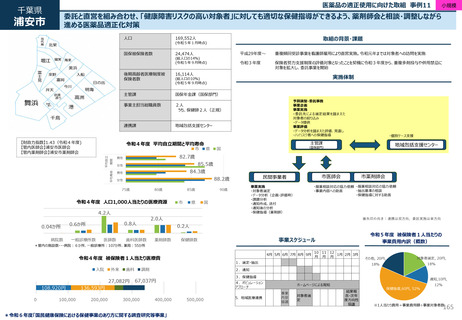

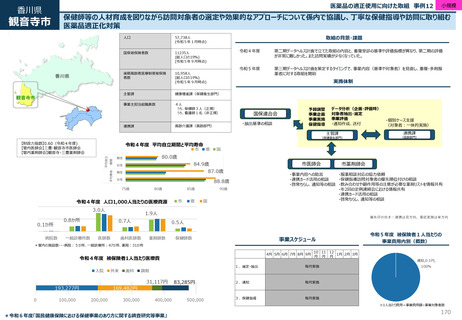

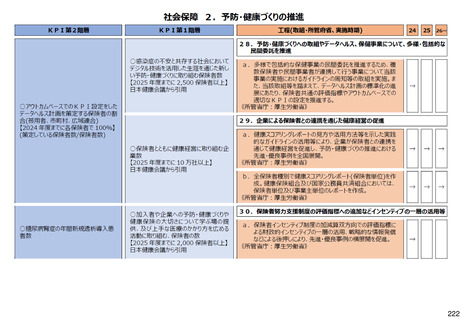

香川県

観音寺市

•

•

人口

57,738人

(令和5年1月時点)

国保被保険者数

11,235人(総人口の19%)

(令和5年9月時点)

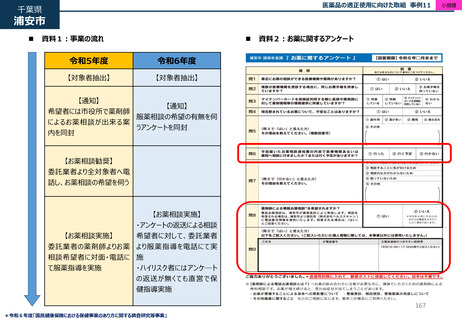

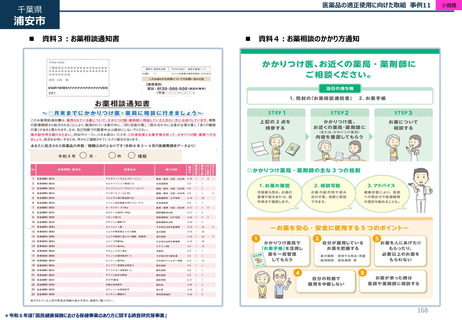

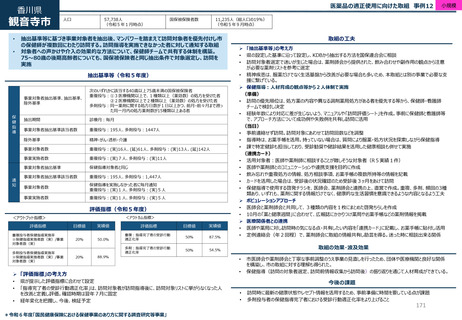

抽出基準等に基づき事業対象者を抽出後、マンパワーを踏まえて訪問対象者を優先付けし市

の保健師が複数回にわたり訪問する。訪問指導を実施できなかった者に対して通知する取組

対象者への声かけや介入の効果的な方法について、保健師チームで共有する体制を構築。

75~80歳の後期高齢者についても、国保被保険者と同じ抽出条件で対象選定し、訪問を

実施

通

知

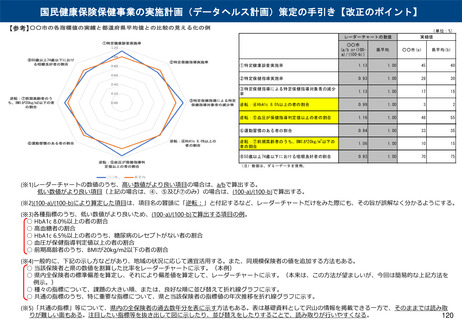

評価指標

目標値

実績値

重複:指導完了者の受診行動

適正化率

50%

87.5%

多剤:指導完了者の受診行動

適正化率

50%

54.5%

取組の効果・波及効果

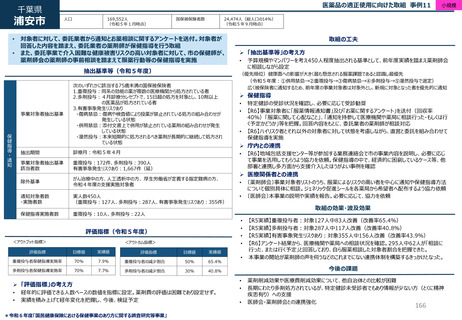

事業対象者抽出基準、抽出基準、

除外基準

次のいずれかに該当する40歳以上75歳未満の国保被保険者

重複投与:①3医療機関以上で、1種類以上(薬効数)の処方を受けた者

②2医療機関以上で2種類以上(薬効数)の処方を受けた者

多剤投与:同一薬剤に関する処方日数が1日以上かつ、前月・前々月まで遡っ

た同一月内の処方薬剤数が15種類以上ある者

抽出期間

診療月:毎月

事業対象者抽出基準該当者数

重複投与:195人、多剤投与:1447人

除外基準

精神・がん・透析・介護

事業対象者数

重複投与:(実)16人、(延)61人、多剤投与:(実)13人、(延)142人

事業実施者数

重複投与:(実)7人、多剤投与:(実)11人

事業対象者抽出基準

保健指導対象者と同じ

事業対象者抽出基準該当者数

重複投与:195人、多剤投与:1,447人

事業対象者数

保健指導を実施しなかった者に毎月通知

重複投与:(実)1人、多剤投与:(実)5人

事業実施者数

重複投与:(実)1人、多剤投与:(実)5人

評価指標(令和5年度)

<アウトカム指標>

<アウトプット指標>

評価指標

目標値

実績値

重複投与者保健指導実施率

※保健指導実施者数(実)/事業

対象者数(実)

20%

50.0%

20%

88.9%

多剤投与者保健指導実施率

※保健指導実施者数(実)/事業

対象者数(実)

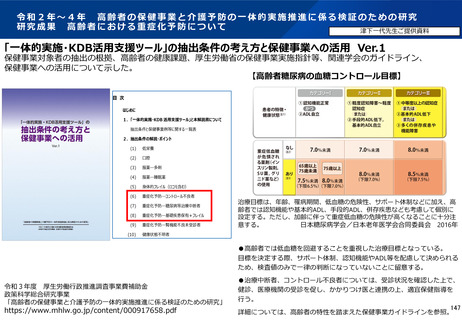

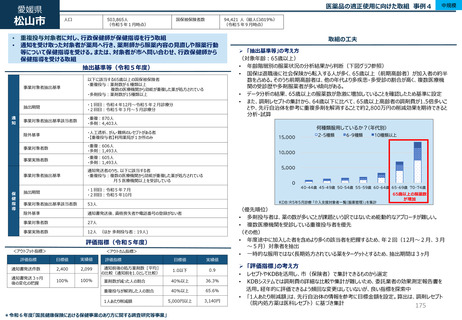

➢ 「評価指標」の考え方

•

•

•

取組の工夫

➢ 「抽出基準等」の考え方

• 県の設定した基準に沿って設定し、KDBから抽出する方法を国保連合会に相談

• 訪問対象者選定で迷いが生じた場合は、薬剤師会から提供された、飲み合わせや副作用の観点から注意

が必要な薬剤リストを参考に選定

• 精神疾患は、服薬だけでなく生活基盤から改善が必要な場合も多いため、本取組とは別の事業で必要な支

援に繋げている。

➢ 保健指導:人材育成の観点等から2人体制で実施

(準備)

• 訪問の優先順位は、処方薬の内容や異なる調剤薬局処方がある者を優先する等から、保健師・看護師

チームで検討し決定

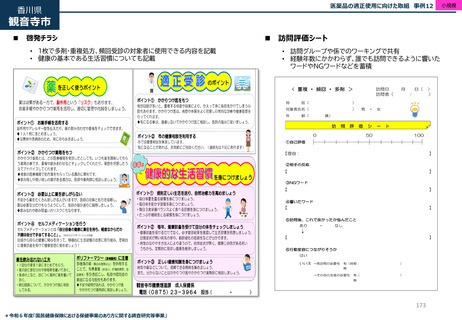

• 経験年数により対応に差が生じないよう、マニュアルや「訪問評価シート」を作成。事前に保健師と看護師等

で、アプローチ方法について成功例や失敗例を共有し訪問に活用

(当日)

• 事前連絡せず訪問。訪問対象にあわせて訪問回数などを調整

• 指導時は、お薬手帳を活用。持っていない場合は、質問により服薬・処方状況を探索しながら保健指導

• 課で特定健診も担当しており、受診勧奨や健診結果を活用した健康相談も併せて実施

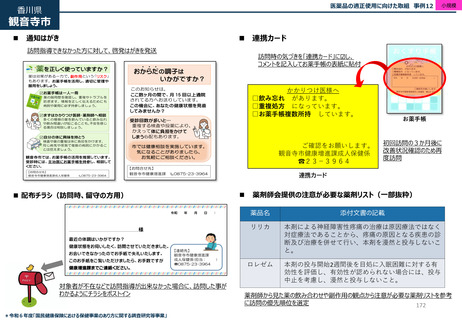

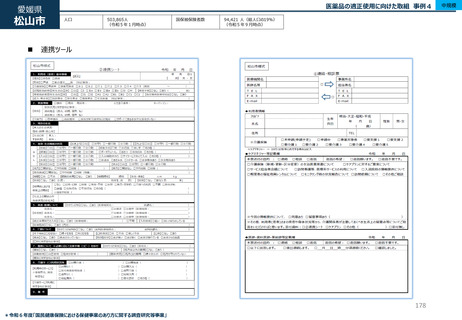

(連携カード)

• 活用対象者:医師や薬剤師に相談することが難しそうな対象者(R5実績1件)

• 医師や薬剤師とのコミュニケーションや連携支援を目的に作成

• 飲み忘れや重複処方の情報、処方相談事項、お薬手帳の複数所持等の情報を記載

• カードを活用した場合は、受診後の状況確認のため受診後3ヶ月をあけて訪問

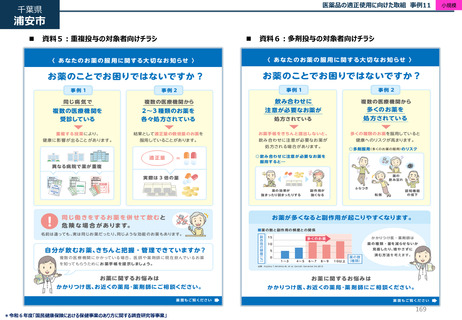

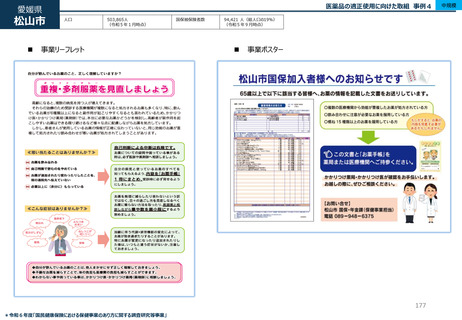

• 保健指導で使用する啓発チラシを、医師会、薬剤師会と連携の上、直営で作成。重複、多剤、頻回の3種

類あり、いずれも、薬剤に関する情報だけでなく、健康的な生活習慣を意識できるような内容となるよう工夫

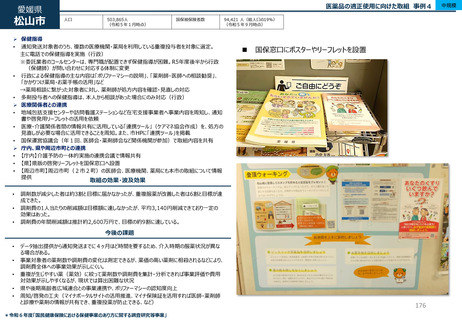

➢ ポピュレーションアプローチ

• 医師会と薬剤師会と共同して、3種類の内容を1枚にまとめた啓発ちらしを作成

• 10月の「薬と健康週間」に合わせて、広報誌にかかりつけ薬局やお薬手帳などの薬剤情報を掲載

➢ 医療関係者との連携

• 医師や薬局に対し訪問時の気になる点・共有したい内容を「連携カード」に記載し、お薬手帳に貼付し活用

• 定例連絡会(年2回程)で、薬剤師会に取組の情報共有し助言を得る。迷った時に相談出来る関係

抽出基準等(令和5年度)

保

健

指

導

小規模

県が提示した評価指標に合わせて設定

「指導完了者の受診行動適正化率」は、訪問対象者が訪問指導後に、訪問対象リストに挙がらなくなった人

を改善と定義し評価。確認時期は翌年7月に固定

経年変化を把握し、今後、検証予定

*令和6年度「国民健康保険における保健事業のあり方に関する調査研究等事業」

•

•

市医師会や薬剤師会と丁寧な事前調整のうえ事業の見直しを行ったため、団体や医療機関と良好な関係

を構築し、市の取組に対する理解も得られた。

保健指導(訪問の対象者選定、訪問前情報収集から訪問後)の振り返りを通じて人材育成ができている。

今後の課題

•

•

訪問時に最新の健康状態やレセプト情報を活用するため、事前準備に時間を要している点が課題

多剤投与者の保健指導完了者における受診行動適正化率をより上げること

171