【参考報告書2】(2)福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究事業(報告書案)[11.0MB] (155 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第246回 4/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

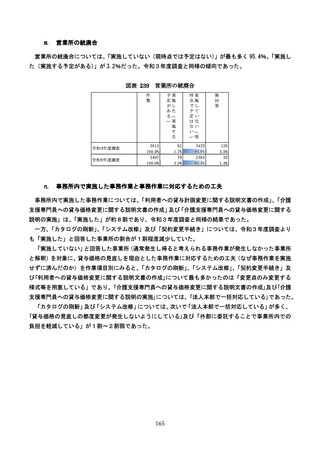

、

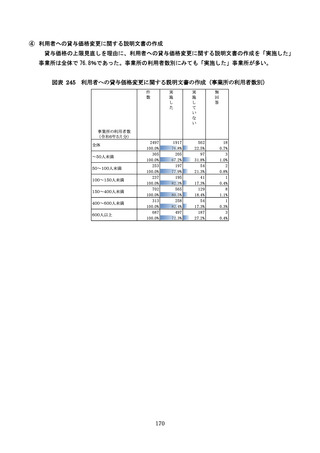

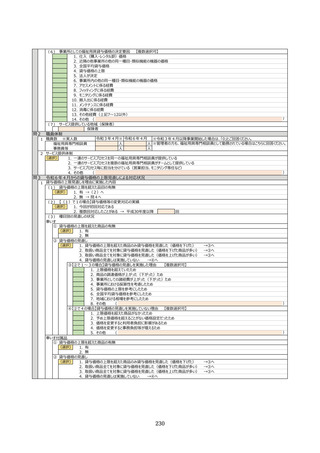

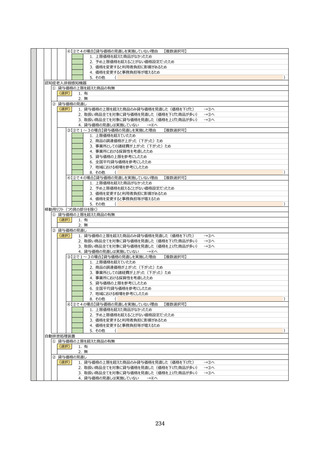

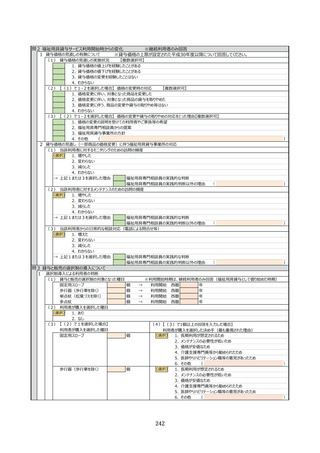

「利用者への貸与価格変更に関する説明文書の作成」

(76.8%)だった。一方、

「システム

改修」については「実施していない」が 55.3%と多く、貸与価格の見直しを理由とした事務作業に

対応するための工夫として、

「変更点のみ変更する様式等を用意している」が 34.2%、

「法人本部で

一括対応している」が 27.1%だった。

(図表 240)

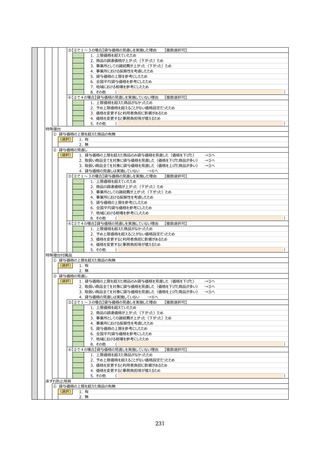

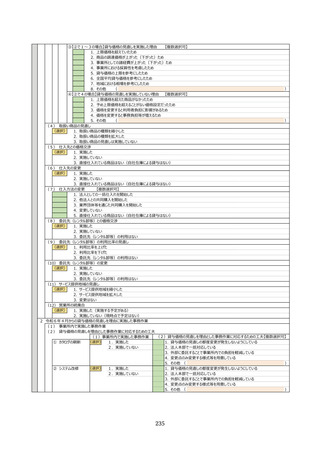

【利用者への影響】

○

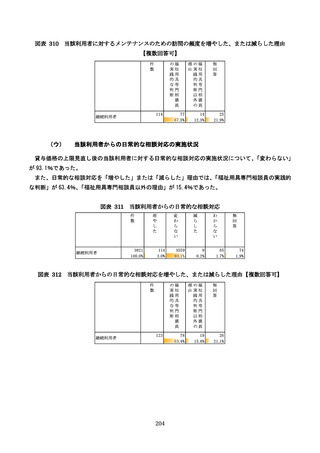

貸与価格の上限見直しを理由に変更した事業所の方針を確認したところ、事業所が実施するモニタ

リングの訪問頻度の変更については「変更していない」が 91.0%であり、その対応内容の変更も「変

更していない」が 90.6%であった(但し、モニタリング訪問の予定は福祉用具専門相談員が利用者

の状態等を踏まえ個別に設定するものである)。

(図表 248、図表 250)

○

同様に、メンテナンスの実施頻度の変更についても「変更していない」が 90.6%であり、訪問時の

対応内容の変更も「変更していない」が 92.2%であった。(図表 252、図表 254)

○

上記および令和3年度調査結果と比較して、貸与価格の上限見直しを理由とした事業所としての利

用者への対応は変更されておらず、利用者が必要とするサービスは概ね維持されていると考えられ

る。

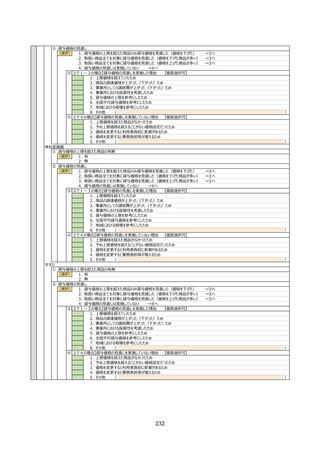

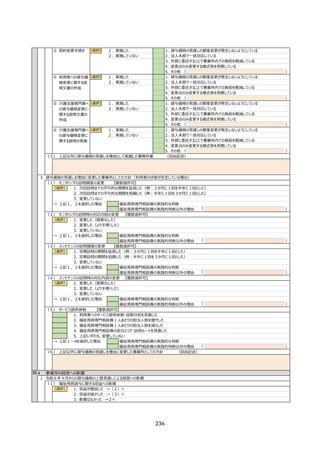

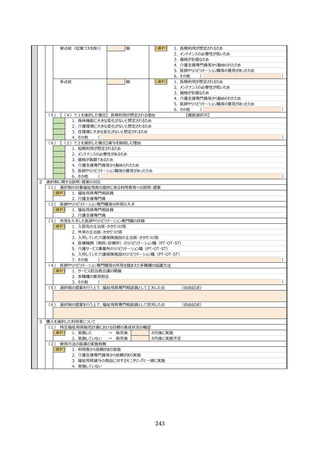

【選択制の対象となった福祉用具の状況】

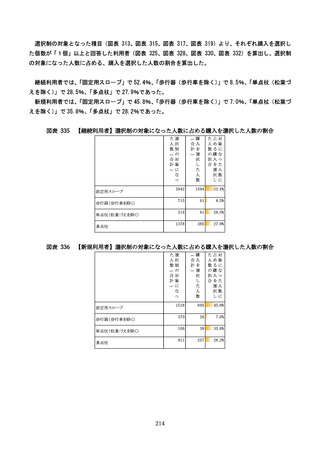

○

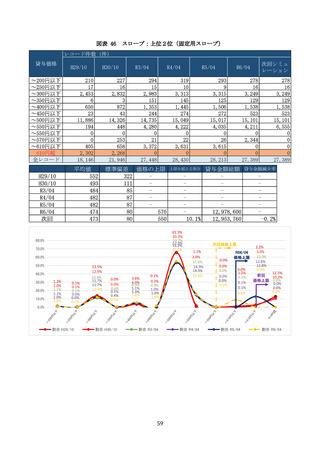

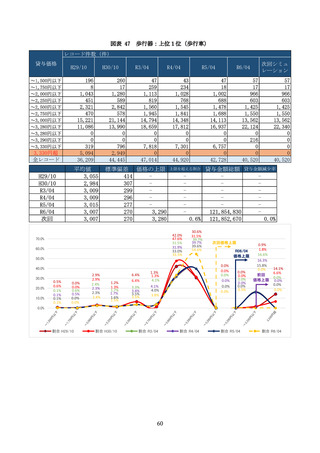

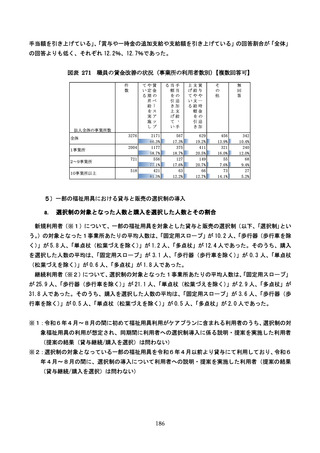

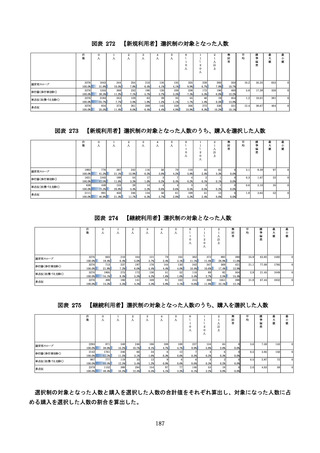

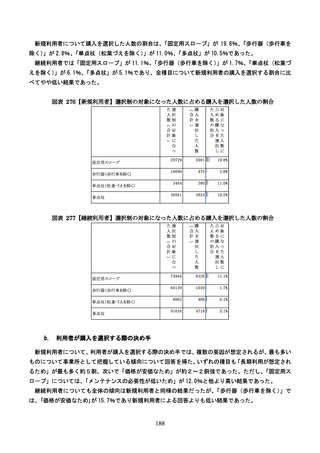

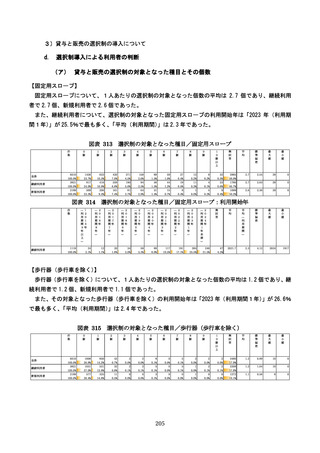

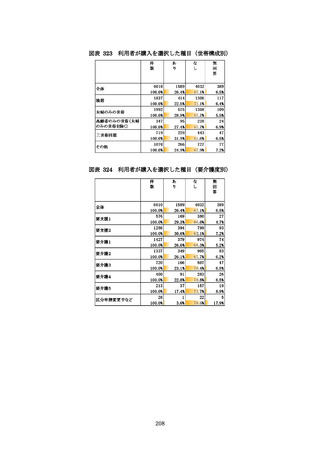

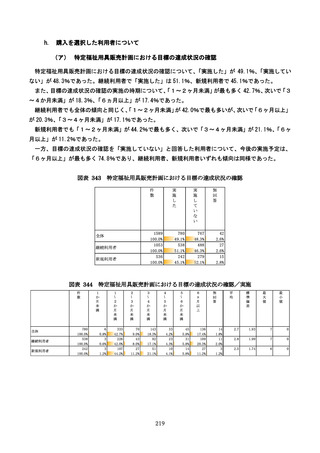

選択制の対象となった福祉用具について、購入を選択した利用者が最も多かった種目は「固定用ス

ロープ」であり、新規利用者が 19.8%、継続利用者が 11.1%だった。一方、購入を選択した利用者

が最も少なかった種目は「歩行器(歩行車を除く)

」であり、新規利用者が 2.8%、継続利用者が 1.7%

だった。

(図表 276、図表 277)

○

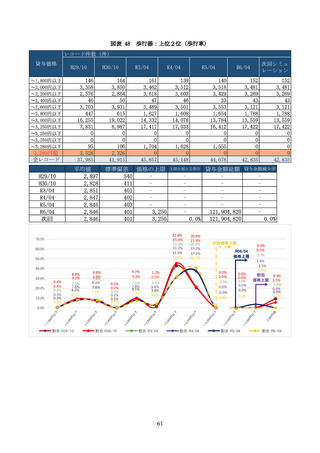

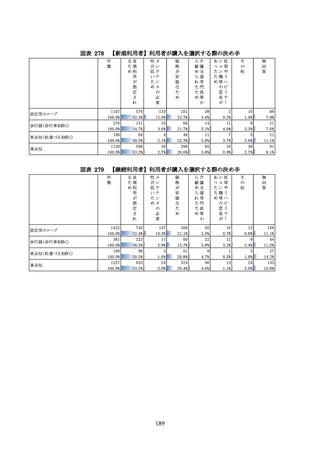

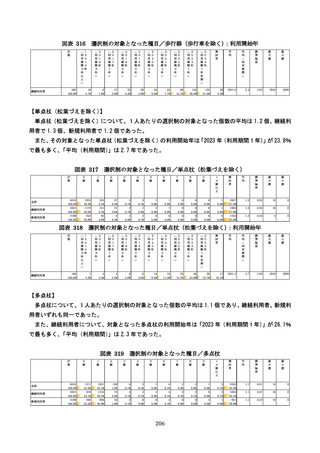

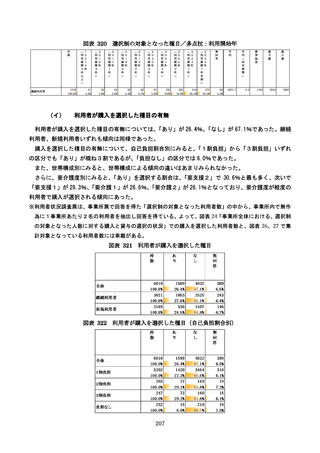

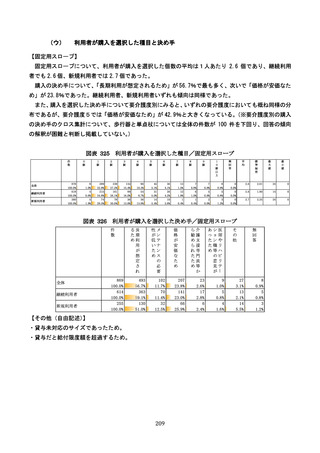

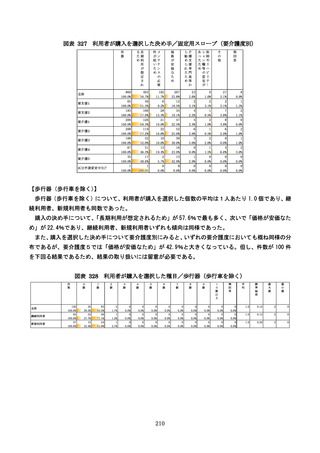

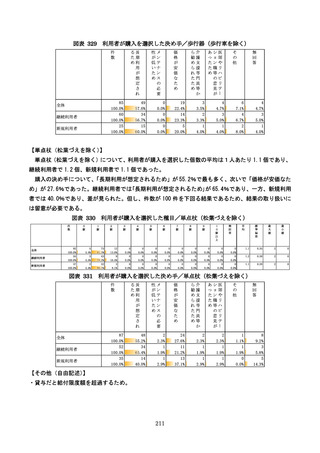

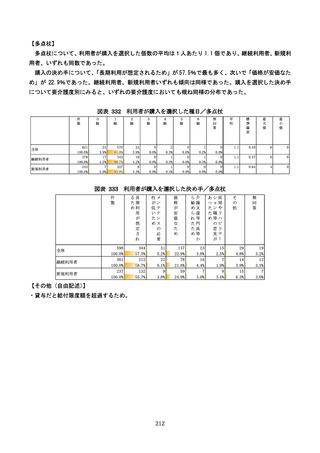

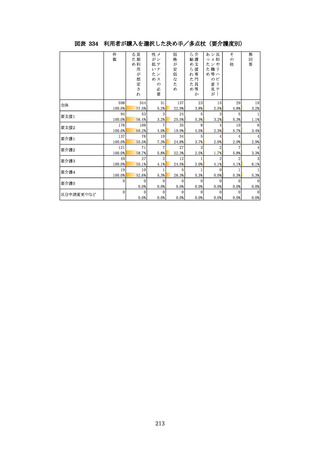

購入を選択した利用者が購入を選択する際の決め手では、複数の要因が想定されるが、最も多いも

のについて事業所として把握している傾向について回答を得た。いずれの種目も「長期利用が想定

されるため」が約半数と最も多く、次いで「価格が安価なため」であったが、

「固定用スロープ」で

は「メンテナンスの必要性が低いため」が新規利用者で 12.0%、継続利用者で 10.3%だった。

(図表

278、図表 279)

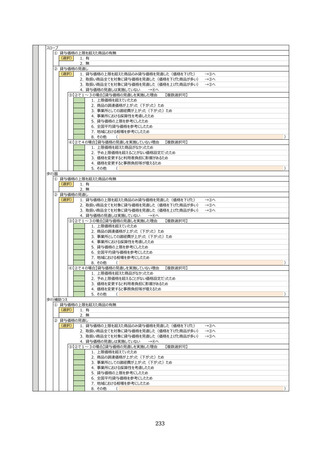

○

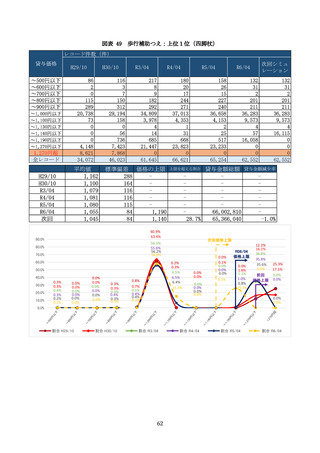

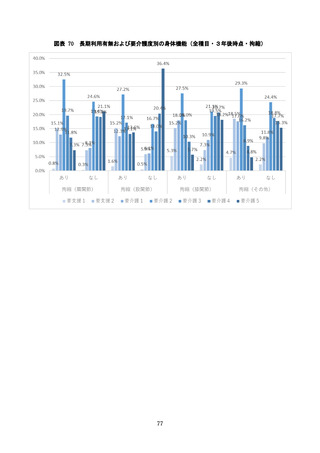

選択制の対象となった福祉用具について、要介護度別の購入を選択した種目の有無では、

「要支援2」

が最も多く 30.6%、次いで「要支援1」が 29.3%、「要介護1」が 26.6%であり、軽度の利用者が

多い傾向だった。

(図表 324)

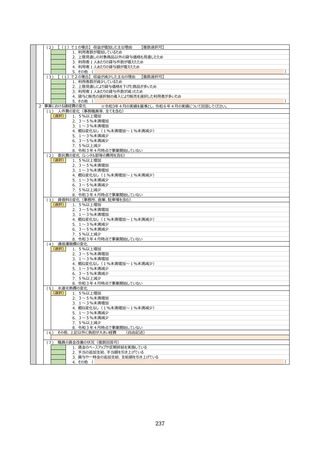

○

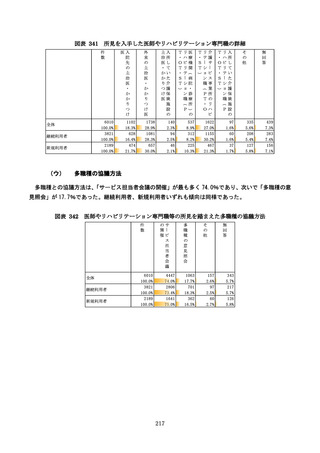

調査対象となった利用者について、所見を入手した医師やリハビリテーション専門職の詳細は「外

来の主治医・かかりつけ医」が最も多く 28.9%、次いで「介護サービス事業所のリハビリテーショ

ン職(PT・OT・ST)

」が 27.0%、

「入院先の主治医・かかりつけ医」が 18.3%だった。

(図表 341)

147