第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (125 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html |

| 出典情報 | 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

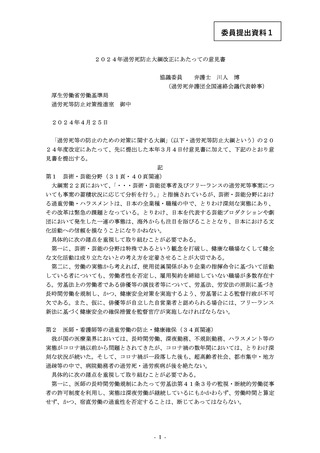

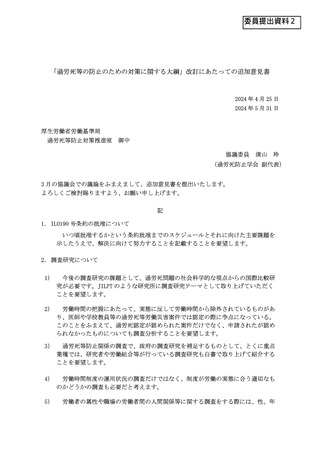

2024 年

過労死防止大綱改正にあたっての意見

厚生労働省 労働基準局

過労死等防止対策推進室

御中

当事者委員

髙橋

幸美

2024 年 4 月 25 日

大綱 第2(2)「教育活動を通じた啓発について」

大綱 第3(2)「大学・高等学校等における労働条件に関する啓発の実施」

二項目について、追加の意見を提出する。

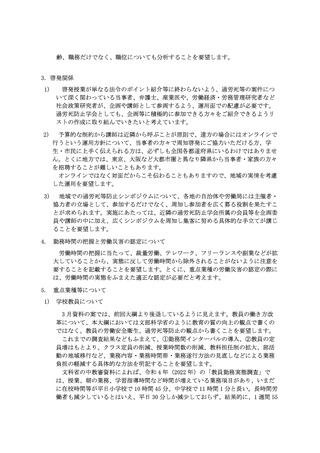

若年層への過労死防止に最も有効な取り組みのひとつは、教育活動を通じた

学生・生徒に対する啓発である。

高等学校、大学、専門学校、各種学校などにおいて、学生・生徒が労働条件

をはじめとした労働関係法に関する理解を深める機会を設けるために「働くこ

とについて考える授業」を行っているところである。若者が将来職業に就いた

時、または学生時代にアルバイトを行う時に、自分自身がどのような権利をも

って働くことになるのか。過重労働やハラスメントによって健康や命を失う危

険があること。自分の命と健康を守り、幸せで豊かな人生を送るために、どの

ような働き方をすればいいのか。考える重要な学びの機会になっている。

近年の新型コロナ感染症の影響やデジタル化に対応するために、オンライン

講義やビデオメッセージを利用した授業形態も行われるようになった。

オンライン講義は遠方の学校での授業に参加できる効率的な方法である。

しかし、長年行ってきた授業の経験から、実際に学校に出向いて学生のひと

りひとりの目を見ながら話すことが非常に大切であると感じている。学生は教

室での対面で遺族の話を聞くことでテレビやインターネットのニュースで聞い

て知っていた過労死の問題が他人事ではなく、将来の自分自身や家族に関わる

問題であると肌で感じることができる。一方的にメッセージを送るだけでな

く、聞き手の反応を見ながら目を見て話すとき、わたしたちはより感情を込め

て話すことができる。対面だからこそ沢山の学生の質問に答えることも可能に

なり、生の学生の感想を聞くことで次の講義の改善につなげることができる。

対面で遺族の話を聞くことについて、次のような学生の感想がある。

「遠隔の授業やテレビ番組ではなかなか伝わってこない、強い悲しみと怒り

を感じ、授業が始まって 10 分と経たずに泣いてしまった。大学入学後から授

124