保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (100 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |

| 出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

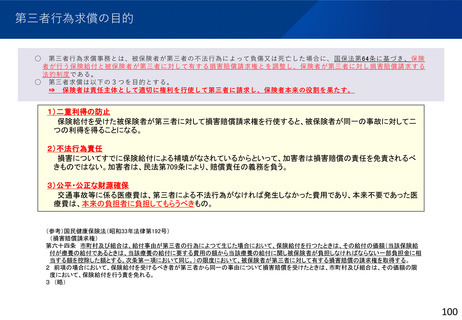

○

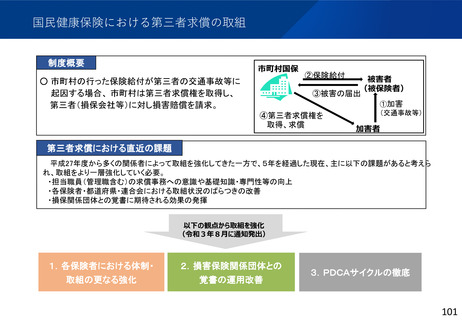

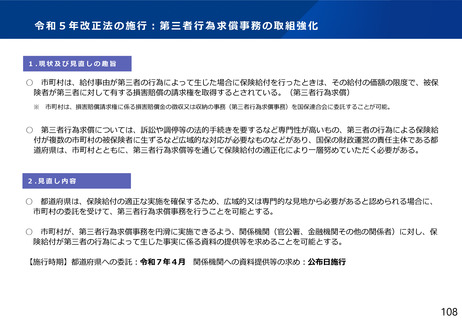

第三者行為求償事務とは、被保険者が第三者の不法行為によって負傷又は死亡した場合に、 国保法第64条に基づき、保険

者が行う保険給付と被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権とを調整し、保険者が第三者に対し損害賠償請求する

法的制度である。

○ 第三者求償は以下の3つを目的とする。

⇒ 保険者は責任主体として適切に権利を行使して第三者に請求し、保険者本来の役割を果たす。

1)二重利得の防止

保険給付を受けた被保険者が第三者に対して損害賠償請求権を行使すると、被保険者が同一の事故に対して二

つの利得を得ることになる。

2)不法行為責任

損害についてすでに保険給付による補填がなされているからといって、加害者は損害賠償の責任を免責されるべ

きものではない。加害者は、民法第709条により、賠償責任の義務を負う。

3)公平・公正な財源確保

交通事故等に係る医療費は、第三者による不法行為がなければ発生しなかった費用であり、本来不要であった医

療費は、本来の負担者に負担してもらうべきもの。

(参考)国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(損害賠償請求権)

第六十四条 市町村及び組合は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額(当該保険給

付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相

当する額を控除した額とする。次条第一項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村及び組合は、その価額の限

度において、保険給付を行う責を免れる。

3 (略)

100