よむ、つかう、まなぶ。

『規制改革実施計画』 (97 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |

| 出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2

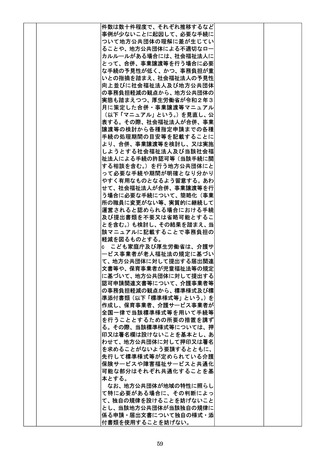

どの特段の事情がない限り、原則として、労

働者性の有無の判断を行うことを就業者に

対して明確化するなど、労働者性の有無の判

断が適切に行われるよう、必要な措置を行

う。

d 厚生労働省は、

「個人事業者等の健康管理

に関するガイドライン」

(令和6年5月 28 日)

において、

作業時間が契約期間で平均週 40 時

間程度、契約期間が1年以上など労働者に近

い専属性がある個人事業者等が一般健康診

断と同様の検査を受診するのに要する費用

を発注者が負担することが望ましいとされ

ている点について、フリーランス・ギグワー

カーへの発注控えにつながるおそれがある

との指摘が当事者自身から行われているこ

とを踏まえ、当該ガイドラインの公表後、一

般健康診断の費用負担を理由とした発注控

えの実態を調査し、当該理由による発注控え

が生じていることを把握した場合には、当該

ガイドラインの見直しも含めて必要な対応

を検討し、実施する。

厚生労働省は、無効な解雇がなされた場合

に、労働者の請求によって使用者が一定の金

銭(労働契約解消金)を支払い、その支払に

よって労働契約が終了する仕組みである解

雇無効時の金銭救済制度について、令和4年

度に開催された労働政策審議会労働条件分

科会において、「解雇をめぐる紛争は既に労

働審判で迅速な解決ができている」、

「新たな

制度をつくることで救われる人はいないの

ではないか」

、

「中小企業の場合では勤務地や

部署などの環境を変えることが難しく、解雇

無効の場合に労働者が職場復帰を希望しな

いことが考えられる」、

「制度ができることで

救われる人がいるということを、データある

いは事例で示すことができないか」等の意見 (前段)令和6年

があり、また、令和6年5月に行われた規制 度に調査完了、結

労使双方が納得する雇用 改革推進会議の議論では、解雇に関して何ら 果を得て速やかに

かの金銭補償制度の導入が必要、復職しても 議論再開

終了の在り方

結局仕事がなくなり毎日の出社が非常に辛 (後段)令和6年

いので金銭解決で構わないといった実際に 度措置

解雇を経験した労働者の声があることや、解

雇に関する実態については、大企業以外の中

小企業の労働者や労働組合に加入していな

い労働者の声も含めて把握することが重要

との指摘や大企業、中小企業、スタートアッ

プなどの状況等も踏まえて検討する必要が

あるとの指摘があったこと、令和4年 12 月

13 日に開催された第 185 回労働政策審議会

労働条件分科会における労働条件分科会長

の総括を踏まえ、実施を予定している一般労

働者に対するアンケートによる実態調査に

おいて、調査対象者に十分な数の中小企業及

び労働組合に非加入の労働者その他同分科

会における議論のために必要と考えられる

93

厚生労働省

どの特段の事情がない限り、原則として、労

働者性の有無の判断を行うことを就業者に

対して明確化するなど、労働者性の有無の判

断が適切に行われるよう、必要な措置を行

う。

d 厚生労働省は、

「個人事業者等の健康管理

に関するガイドライン」

(令和6年5月 28 日)

において、

作業時間が契約期間で平均週 40 時

間程度、契約期間が1年以上など労働者に近

い専属性がある個人事業者等が一般健康診

断と同様の検査を受診するのに要する費用

を発注者が負担することが望ましいとされ

ている点について、フリーランス・ギグワー

カーへの発注控えにつながるおそれがある

との指摘が当事者自身から行われているこ

とを踏まえ、当該ガイドラインの公表後、一

般健康診断の費用負担を理由とした発注控

えの実態を調査し、当該理由による発注控え

が生じていることを把握した場合には、当該

ガイドラインの見直しも含めて必要な対応

を検討し、実施する。

厚生労働省は、無効な解雇がなされた場合

に、労働者の請求によって使用者が一定の金

銭(労働契約解消金)を支払い、その支払に

よって労働契約が終了する仕組みである解

雇無効時の金銭救済制度について、令和4年

度に開催された労働政策審議会労働条件分

科会において、「解雇をめぐる紛争は既に労

働審判で迅速な解決ができている」、

「新たな

制度をつくることで救われる人はいないの

ではないか」

、

「中小企業の場合では勤務地や

部署などの環境を変えることが難しく、解雇

無効の場合に労働者が職場復帰を希望しな

いことが考えられる」、

「制度ができることで

救われる人がいるということを、データある

いは事例で示すことができないか」等の意見 (前段)令和6年

があり、また、令和6年5月に行われた規制 度に調査完了、結

労使双方が納得する雇用 改革推進会議の議論では、解雇に関して何ら 果を得て速やかに

かの金銭補償制度の導入が必要、復職しても 議論再開

終了の在り方

結局仕事がなくなり毎日の出社が非常に辛 (後段)令和6年

いので金銭解決で構わないといった実際に 度措置

解雇を経験した労働者の声があることや、解

雇に関する実態については、大企業以外の中

小企業の労働者や労働組合に加入していな

い労働者の声も含めて把握することが重要

との指摘や大企業、中小企業、スタートアッ

プなどの状況等も踏まえて検討する必要が

あるとの指摘があったこと、令和4年 12 月

13 日に開催された第 185 回労働政策審議会

労働条件分科会における労働条件分科会長

の総括を踏まえ、実施を予定している一般労

働者に対するアンケートによる実態調査に

おいて、調査対象者に十分な数の中小企業及

び労働組合に非加入の労働者その他同分科

会における議論のために必要と考えられる

93

厚生労働省