令和7年度税制大綱 (8 ページ)

出典

| 公開元URL | |

| 出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

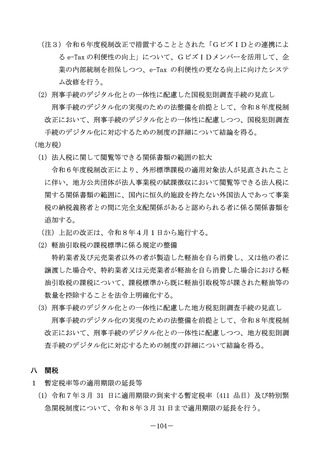

以下、令和7年度税制改正の主要項目及び今後の税制改正に当たっての基本的考

え方を述べる。

1.成長型経済への移行

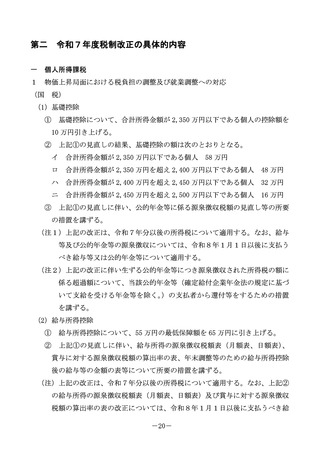

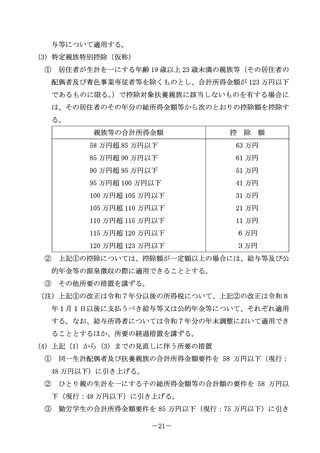

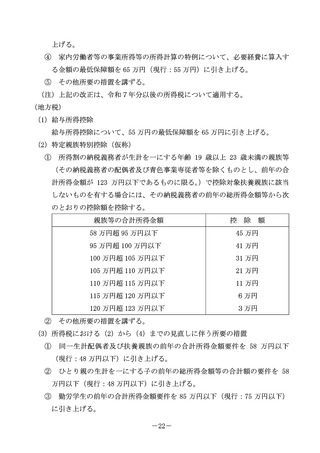

(1)物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

所得税については、基礎控除の額が定額であることにより、物価が上昇する

と実質的な税負担が増えるという課題がある。

わが国経済は長きにわたり、デフレの状態が続いてきたため、こうした問題

が顕在化することはなかったが、足元では物価が上昇傾向にある。一般に指標

とされる消費者物価指数(総合)は、最後に基礎控除の引上げが行われた平成

7年から令和5年にかけて 10%程度上昇し、令和6年も 10 月までに3%程度

上昇しており、今後も一定の上昇が見込まれる。また、生活必需品を多く含む

基礎的支出項目の消費者物価は平成7年から令和5年にかけて 20%程度上昇

している。こうした物価動向を踏まえ、所得税の基礎控除の額を現行の最高

48 万円から最高 58 万円に 10 万円、20%程度引き上げる。

給与所得控除については、給与収入に対する割合に基づき計算される控除で

あり、物価の上昇とともに賃金が上昇すれば、控除額も増加する。しかしなが

ら、最低保障額が適用される収入である場合、収入が増えても控除額は増加し

ない構造であるため、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの

観点から、最低保障額を現行の 55 万円から 65 万円に 10 万円引き上げる。

また、現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就

業調整について、税制が一因となっているとの指摘がある。このため、19 歳

から 22 歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が 85 万円(給与収入 150 万

円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63 万円)の所得控除を受け

られ、また、大学生年代の子等の合計所得金額が 85 万円を超えた場合でも親

等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入する。

さらに、扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、

現行の基礎控除と同額の 48 万円を、基礎控除の引上げを踏まえ、58 万円とす

-4-