提案書10(1802頁~2002頁)医療技術評価・再評価提案書 (32 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

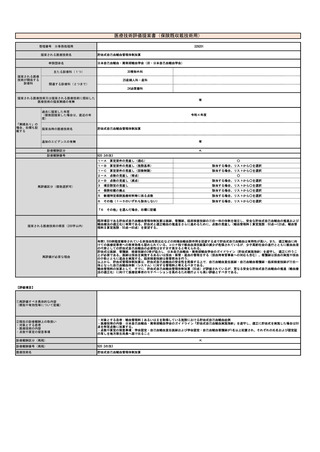

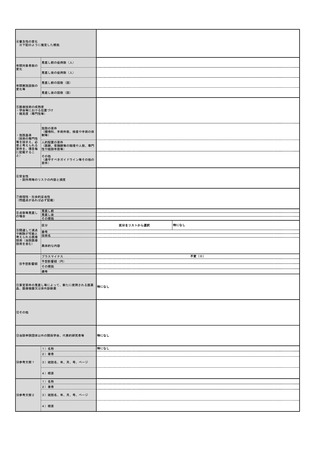

⑤ ④の根拠と

なる研究結果等

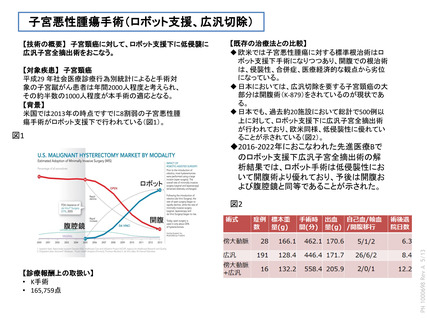

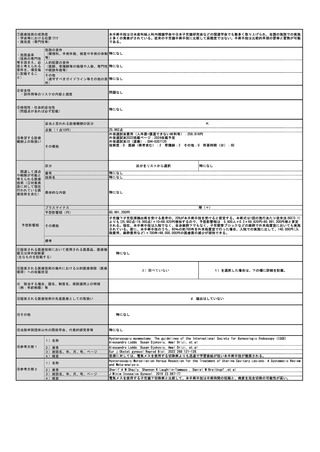

2016-2022年におこなわれた先進医療Bでのロボット支援下広汎子宮全摘出術の解析結果について述べる。この試験は、ロ

ボット支援下広汎子宮全摘出術の安全性・低侵襲性を単アームで検証し、開腹術の歴史コントロールと比較するデザインで

おこなわれ、101例が登録された。まず、試験の主要評価項目である「出血少量手術成功 (出血量 300ml以下、切除断端陰

性)」は、開腹術と比較して、統計学的に有意に優れていた。また、副次評価項目である3年予後について、IB1以下症例で

再発率7.4%(68例中5例)であり、現在の日本産科婦人学会の提言で適応となる早期症例においては、開腹術と同等と考え

られた。また、腹腔鏡との比較は試験上は想定していなかったが、その後、報告された日本での腹腔鏡下広汎子宮全摘出術

と比較しても、やや良好であり、保険診療としておこなわれている開腹および腹腔鏡下広汎子宮全摘出術とロボット支援下

広汎子宮全摘出術は同等かつ一部優位性があると考えられた。

2a

ガイドライン等での位置づけ

⑥普及性

年間対象患者数(人)

国内年間実施回数(回)

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す

る。)

子宮頸癌治療ガイドライン2022年版では「腫瘍径が2㎝以下の場

合には、国内外の治療成績の結果や自施設の経験・治療成績を十

分に説明し、腫瘍拡散防止を施した上で、腹腔鏡手術、ロボット

手術を提案する。推奨の強さ2」とされている。

1,000人

400回

※患者数及び実施回数の推定根拠等

平成29年社会医療診療行為別統計によると、子宮悪性腫瘍手術は年間約6,000件がおこなわれ、そのうち約2,000件が子宮頸

がんに対する広汎子宮全摘出術と推定される。このうち、保険収載後、ロボット支援下手術を受ける患者数は、現時点での

技術の普及度や術者数を勘案すると、当面は年間対象患者数の約2割として、年間400件程度が見込まれるが、米国等での急

速な普及を考えると、数年間にはその数倍の800-1,000件程度になることが予想される。

⑦医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

技術の成熟度:欧米ではロボット支援下子宮がん手術は標準術式のひとつとなっていることから、技術的には成熟している

と考えられ、海外の文献では安全性・成績ともに確立されている。わが国では、2009年に東京医科大学で同手術を開始して

以来、日本全国の約15施設において、これまで少なくとも500例のロボット支援下子宮悪性腫瘍手術がおこなわれている。

最近、日本産科婦人科学会において登録されたロボット症例約130例の解析結果が論文発表されたが、これでも子宮悪性腫

瘍に対するロボット支援下手術の秀逸性が示されている。上述のように、子宮頸がんに対するロボット支援下広汎子宮全摘

出術は先進医療Bで約100例が行われ、この最終結果でも良好なアウトカムを示している。このように施行施設は限られてい

るものの、わが国でも相当の期間・症例数のロボット支援下広汎子宮全摘出術がおこなわれている。初期子宮体がんに対す

る子宮全摘出術は保険収載されており、婦人科におけるロボット支援下手術の普及が進んでいることから、技術的にも十分

に成熟していると考えられる。学会等における位置づけ:日本産科婦人科学会はロボット支援下子宮全摘術の普及を全面的

に後押ししている。現在、ロボット支援下婦人科悪性腫瘍手術は日本産科婦人科学会の定めた『婦人科悪性腫瘍に対するロ

ボット支援下手術に関する指針』に基づいて実施されており、婦人科腫瘍専門医と内視鏡技術認定医が必須条件となってい

る。また、安全性の担保のため、NCDへの全例前向き登録を義務付けている。外保連試案での難易度はDである。

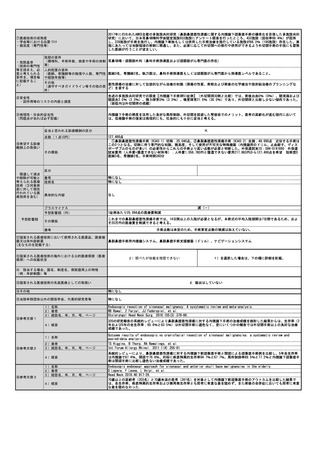

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

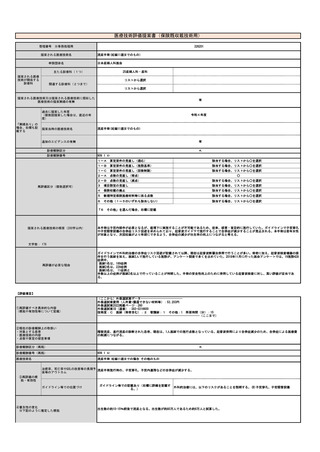

施設の要件

(標榜科、手術件数、検査や手術の体

制等)

(1) 産婦人科又は婦人科を標榜している保険医療機関であること。(2) 子宮悪性腫瘍手術が1年間に15例以上実施されてい

ること。 (3) 緊急手術体制が可能な体制を有していること。(4)当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなさ

れていること。

人的配置の要件

(医師、看護師等の職種や人数、専門

性や経験年数等)

(1) 産婦人科又は婦人科を標榜している保険医療機関であること。(2) 子宮悪性腫瘍手術が1年間に15例以上実施されてい

ること。 (3) 緊急手術体制が可能な体制を有していること。(4)当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなさ

れていること。

その他

(遵守すべきガイドライン等その他の

要件)

(1)薬事要項に定めるトレーニングコースを受講し、個人名で使用許可証を取得すること。(2)関係学会から示されてい

る指針、特に日本産科婦人科学会の指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること(#現在、日本産科婦人科学会の

指針では、腹腔鏡下広汎子宮全摘出術は施設登録・全例報告が義務付けられており、ロボット手術も当面は、同様の方針に

すべきと思われる)。(3)各種ガイドラインを遵守すること。(4)NCDの定める登録制度に基づき、症例登録を実施する

こと。

⑧安全性

・副作用等のリスクの内容と頻度

資料に示すように、国内外のデータから、子宮悪性腫瘍手術においてロボット支援下手術は開腹術と比較して、周術期合併

症は少ないことが予想される。そのなかで最も危惧すべき合併症は術中の大量出血であり、その際には緊急開腹手術への移

行が必要となる。その確率は1%未満と考えられるが、手術チームとして緊急開腹の訓練を行っておくこと、開腹セットを手

術室に常備することが必要である。導入当初の合併症を早期に把握するため、現在、多くのロボット支援下手術で導入され

ているNCDレジストリに本術式も参加することが望ましい。

⑨倫理性・社会的妥当性

(問題点があれば必ず記載)

倫理的には特に問題はない。社会的には患者の早期社会復帰が期待できることから、女性の活躍への追い風になると考えら

れる。

K

点数(1点10円)

⑩希望する診療

報酬上の取扱い

その根拠

関連して減点

や削除が可能と

考えられる医療

技術(③対象疾

患に対して現在

行われている医

療技術を含む)

予想影響額

165,759

外保連試案費用(人件費+償還できない材料等):1,657,594円

外保連試案2022掲載ページ:258-259

外保連試案ID(連番):S91-0308820

技術度:D 医師(術者含む):3 看護師:2 その他:0 所要時間(分):420

区分

その他(右欄に記載する。)

特になし

番号

技術名

特になし

特になし

具体的な内容

特になし。全体としての症例数は同一であるから、開腹術、腹腔鏡下手術はその分、減少すると考えられるが、医療技術と

して他を完全に補完できるものではない。

プラスマイナス

予想影響額(円)

0円

その根拠

備考

K879-2 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の一部症例が、本技術に移行すると思われるため、増減はない。

なし

不変(0)

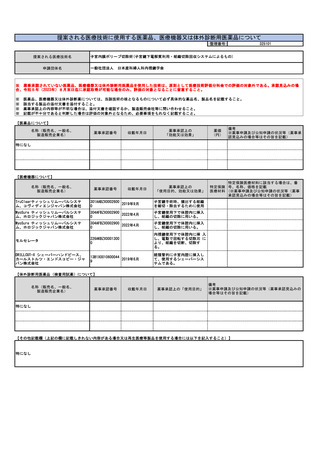

⑪提案される医療技術において使用される医薬品、医療機

器又は体外診断薬

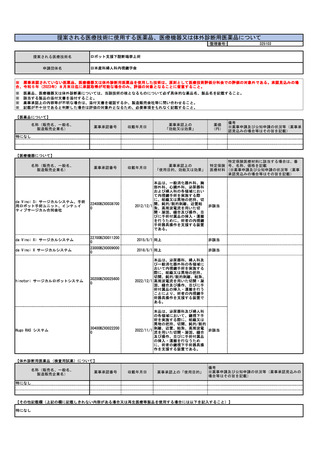

手術用ロボット手術ユニット(インテュイティブサージカル合同会社);詳細は薬事情報に記載

(主なものを記載する)

⑫提案される医療技術の海外における公的医療保険(医療

保障)への収載状況

※ 該当する場合、国名、制度名、保険適用上の特徴

(例:年齢制限)等

1)収載されている

1)を選択した場合は、下の欄に詳細を記載。

A)アメリカ合衆国・Medicare・Medicare自体が65歳以上、65歳未満の身体障害者、重度の腎不全患者に限定した制度・悪

性Hysterectomyはいずれもカバーされている。;B)カナダ・Medicare (Canada)・一般税収を原資とした公費負担医療・全

手技がカバーされている。C)その他、ヨーロッパ・アジア含め、多くの国で何らかの公的補助がある。

⑬提案される医療技術の先進医療としての取扱い

a. 承認を受けている

1833