提案書01(0001頁~0202頁)医療技術評価・再評価提案書 (11 ページ)

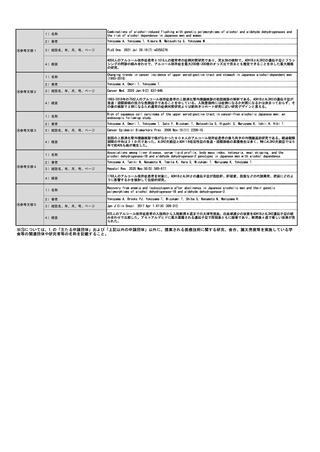

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

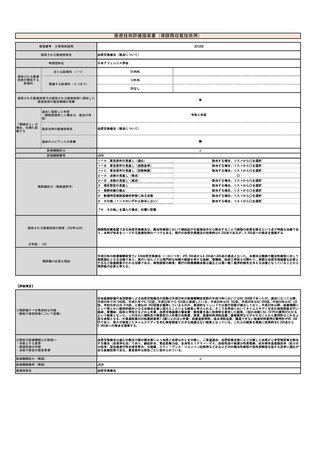

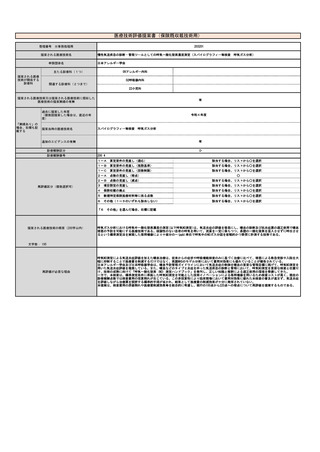

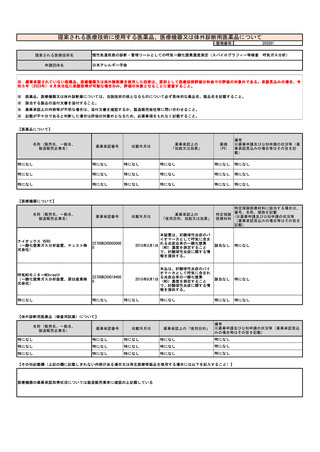

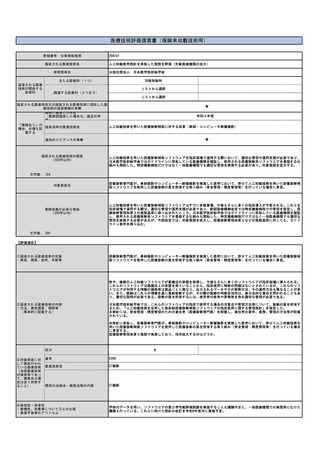

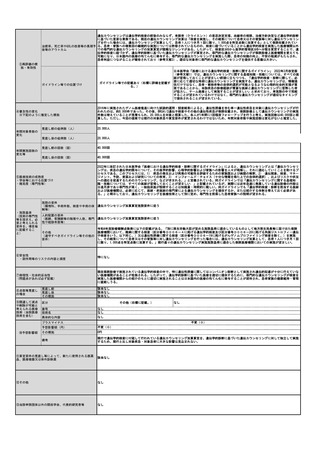

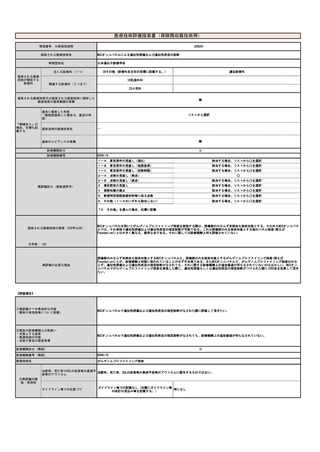

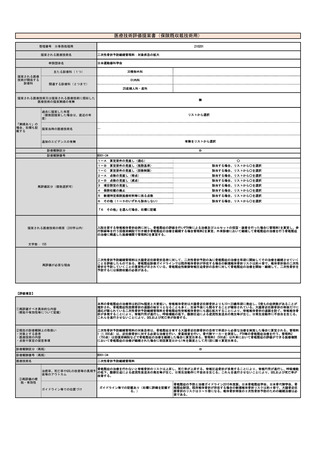

整理番号

※事務処理用

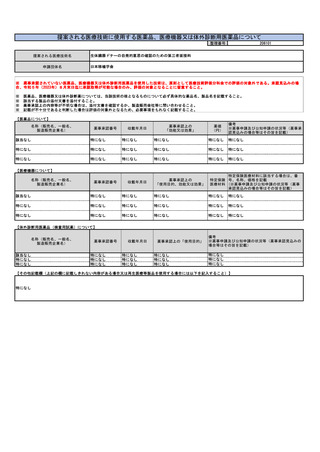

202101

提案される医療技術名

AUDIT(アルコール使用障害特定テスト)

申請団体名

日本アルコール・アディクション医学会

21精神科

主たる診療科(1つ)

提案される医療

技術が関係する

診療科

01内科

関連する診療科(2つまで)

13外科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医

療技術の提案実績の有無

有

過去に提案した年度

(複数回提案した場合は、直近の年度)

「実績あり」の

場合、右欄も記 提案当時の医療技術名

載する

その他(平成22年度以前)

特になし

無

追加のエビデンスの有無

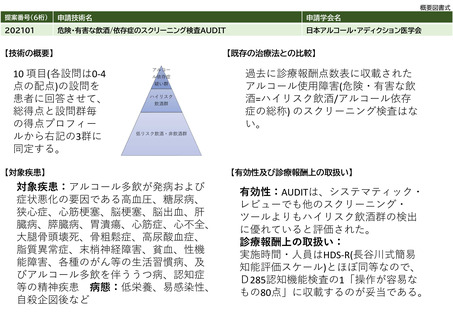

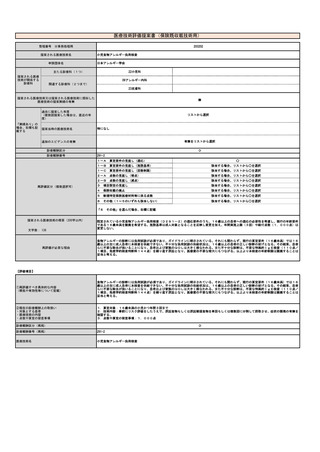

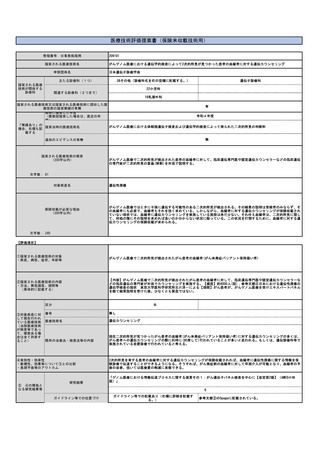

提案される医療技術の概要

(200字以内)

内科・外科・精神科など全ての診療科でアルコール使用障害が疑われる患者に対して10項目の設問に回答を求め、その総得点

と概念区分(危険な飲酒・アルコール有害使用・アルコール依存症)に応じた設問群毎の得点プロフィールから患者の病態を4

階層の1つに同定する。この病態を同定するスクリーニングテストがAUDITで、病態に応じた早期介入のパッケージをSBIRTと

よび、ともにWHOによって提唱された。

文字数: 194

対象疾患名

保険収載が必要な理由

(300字以内)

アルコール多飲が発病および症状悪化の要因である高血圧、糖尿病、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、脳出血、肝臓病、膵臓病、

胃潰瘍、心筋症、大腿骨頭壊死、骨粗鬆症、高尿酸血症、脂質異常症、末梢神経障害、貧血、性機能障害、各種のがん等の生

活習慣病、及びアルコール多飲を伴ううつ病、認知症等の精神疾患

アルコール依存症は、日本での推定患者数が107万人とcommon disease でありながら、治療ギャップ(専門治療への未接続率)

が95%以上であり、未治療患者の平均寿命は50歳代前半である。一方で、直近1年間で身体各科を受診しているアルコール使

用障害患者(依存症者を含む)は100万人いると推定されている。アルコール関連身体疾患およびアルコール多飲を伴う精神疾

患の患者からアルコール使用障害患者を早期に同定して、断酒ないし減酒を志向した治療につなげるには、さまざまな診療科

において、AUDITのように学術的に信頼性が高く、患者に対して説得力を持つスクリーニング検査を実施する必要がある。

文字数: 295

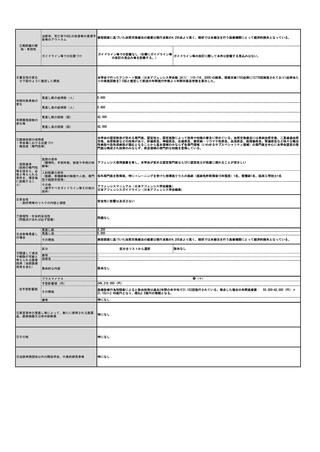

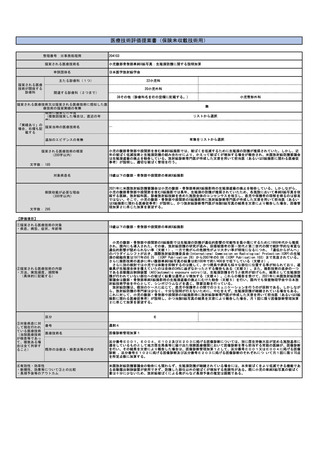

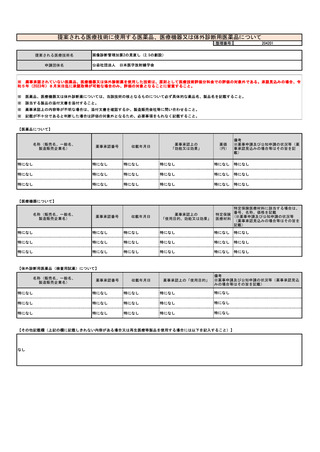

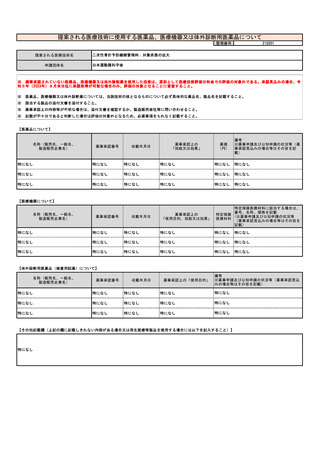

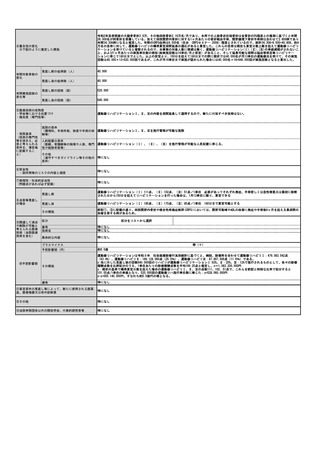

【評価項目】

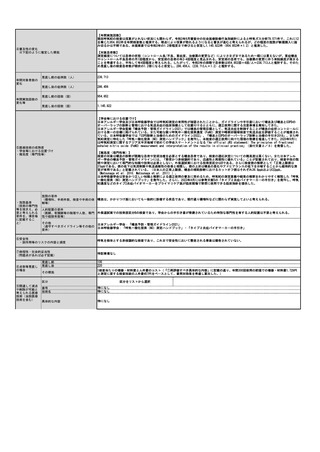

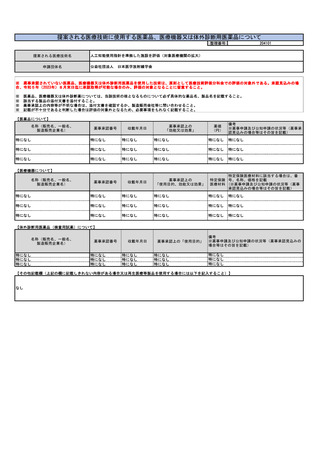

①提案される医療技術の対象

・疾患、病態、症状、年齢等

・疾患:アルコール多飲が発病および症状悪化の要因である高血圧、糖尿病、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、脳出血、肝臓病、

膵臓病、胃潰瘍、心筋症、心不全、大腿骨頭壊死、骨粗鬆症、高尿酸血症、脂質異常症、末梢神経障害、貧血、性機能障害、

各種のがん等の生活習慣病、及びアルコール多飲を伴ううつ病、認知症等の精神疾患 病態:低栄養、易感染性、自殺企図後

など ・年齢:中学生以上

②提案される医療技術の内容

・方法、実施頻度、期間等

(具体的に記載する)

・方法:外来、入院の診療場面で、上記対象疾患ないし対象病態の患者に対して10項目からなる質問紙検査を実施し、その総

得点および得点プロフィールに応じて、「アルコール依存症疑い群」「ハイリスク飲酒(危険な飲酒/アルコール有害使用)

群」「低リスク飲酒ないし非飲酒群」の3群のどれかに同定する。 ・実施頻度:通常は年に1回

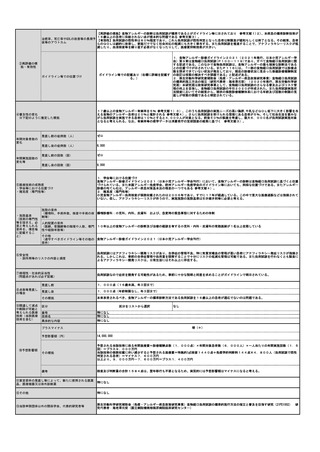

③対象疾患に対

して現在行われ

ている医療技術

(当該医療技術

が検査等であっ

て、複数ある場

合は全て列挙す

ること)

区分

区分をリストから選択

番号

特になし

医療技術名

特になし

既存の治療法・検査法等の内容

特になし

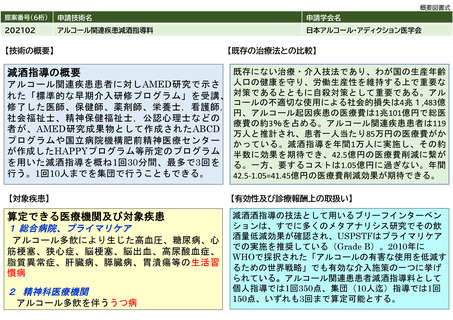

④有効性・効率性

・新規性、効果等について③との比較

・長期予後等のアウトカム

⑤ ④の根拠と

なる研究結果等

研究結果

該当する医療技術なし

・有効性 スクリーニング検査は、適切な介入対象を拾い上げる目的で実施される。AUDITが適切な介入対象(アルコール使用

障害患者)を拾い上げる性能があることは、参考文献2、3など内外の多くの研究で実証されており、直近では2015年の厚労科

研樋口班『WHO世界戦略を踏まえたアルコールの有害使用対策に関する総合的研究』でも各種スクリーニングテストと比較し

てAUDITが優れていると評価されている。介入対象を拾い上げた後にどのようなアクションを行うかは別の医療技術(医療行

為)となり、本提案の範疇ではない。が、⑩ではWHOがAUDITとセットで提唱しているSBIRTのうちBI(簡易介入)を1回実施した

介入研究(参考文献4)の結果からアルコール寄与疾患の総医療費の減少を試算した。

・AUDIT日本語版は、WHOQOL translation methodologyに沿って作成され、93例の職場人間ドック受検者の男女を対象に半構

造化面接を併用して検証された。その結果、信頼性がCronbachのα係数0.81と高く、問題飲酒者・アルコール依存症者をスク

リーニングする際に感度・特異度とも80%を越えるcut-off pointの設定が可能であり、併存的妥当性も十分実用に値した(参

考文献2)。・1966年~1998年の期間に発表された、プライマリケア領域におけるアルコール問題スクリーニング・ツールの研

究をMEDLINEから探索し、38研究をシステマティック・レビューの対象とした。11研究はハイリスク飲酒・危険か有害な飲酒

を、27研究はアルコール乱用か依存をスクリーニングしていた。AUDITは、ハイリスク飲酒・危険か有害な飲酒の検出に最も

効果的であった(参考文献3)。

1b

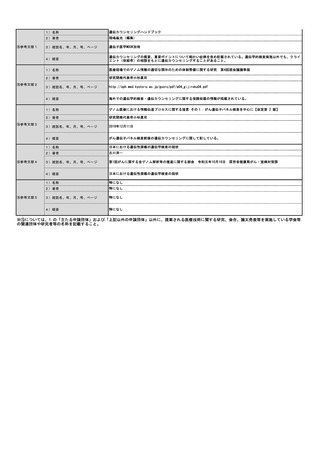

ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載する。)

11

『国際的によく使われている代表的なスクリーニングテスト2つの1

つ』として記載されている