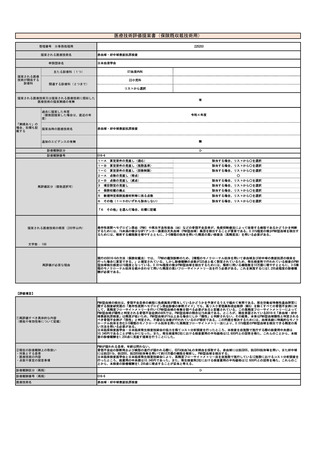

提案書02(0203頁~0398頁)医療技術評価・再評価提案書 (155 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

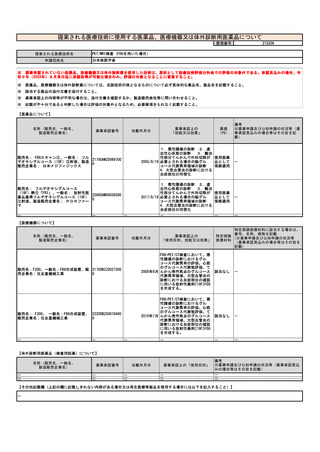

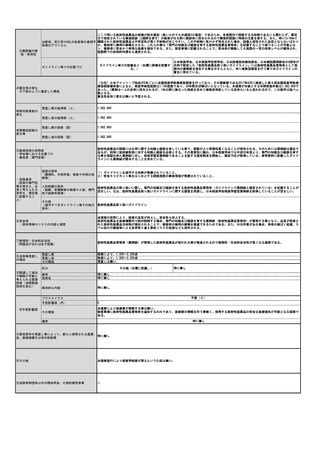

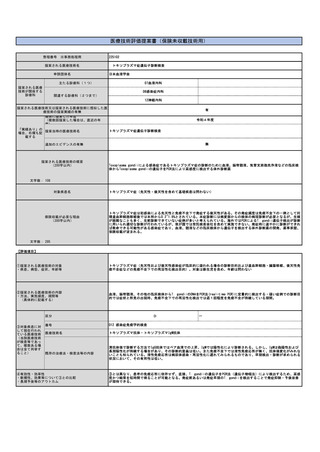

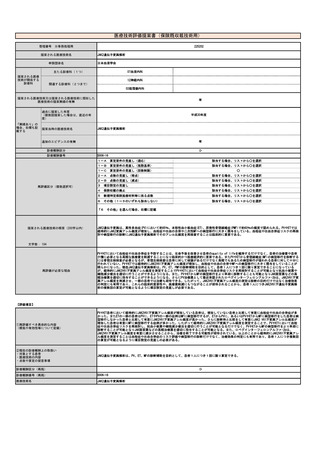

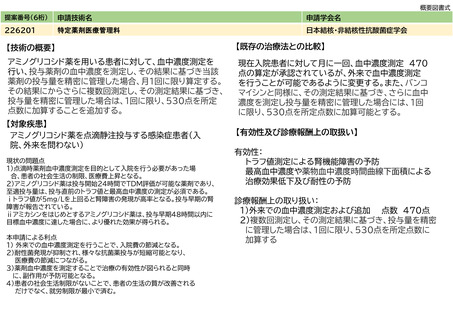

⑤ ④の根拠と

なる研究結果等

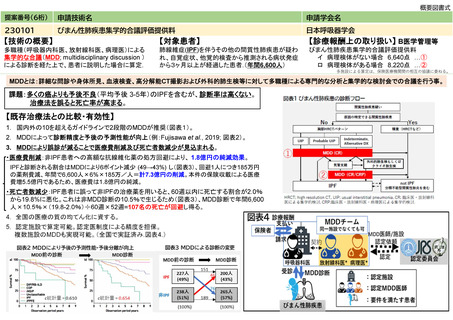

MDDによる診断がそうでない診断に比べて予後の予測精度に優れる点の詳細とその背景要因を中心に④を補足する。

【MDD診断と非MDD診断の予測精度の違い】

・IPFと診断された患者群とIPF以外と診断された患者群の死亡ハザード比について、MDD診断ではハザード比が6.26であった

一方、呼吸器内科医のみからなるチームによる診断はハザード比4.43、放射線科医のみからなるチームによる診断はハザード

比3.76であり、MDDのチームの診断の予測精度が最も優れていた[1]。

・予測精度を表すハレルのc統計量について、MDD診断によってIPFと診断された場合と非MDD診断によってIPFと診断された場

合について、前者は0.67であった一方、後者は0.63であった[15]。

・同様に、Fujisawa等による日本における研究では、MDD診断のc統計量が0.65、非MDD診断が0.61であり、MDD診断の方が予後

の予測に優れていた[16]。

【予後の予測精度が向上する背景】

・研究によって多少差異はあるが、MDD診断によってMDD前の診断が変更されるケースは症例の約4~5割に上る

[15.16,17,18,19]。変更の内訳としては、MDD前の診断でIPFだった症例の診断が非IPFに変わるケース[16,17]や分類不明の診

断が減るケース[15,19]等が報告されている。

・これらの診断の変更は多職種による多角的な解析の成果[20]と解されるが、それと同時に、MDD診断が実施できるような施

設とそうでない施設の差も影響していると考えられる(Flaherty等の研究では、大学病院と地域の病院において診断の評価者

間信頼性に差が見られ、後者のκ値は前者に比較して一貫して低い傾向にあった[2])。

2b

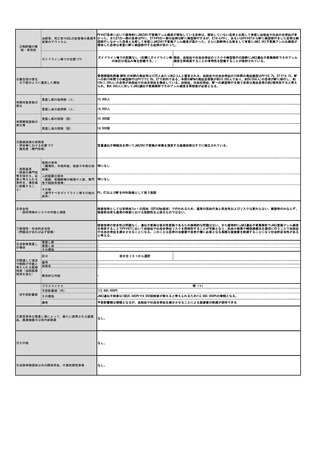

ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す

る。)

④【妥当性】で記載の通り、10を超える国際的なガイドラインが存

在する。過去20年以上に亘り、MDDの実施は領域におけるコンセン

サスになっている。

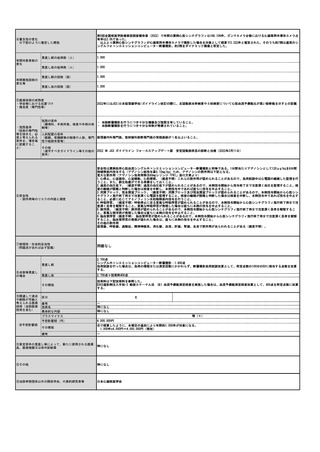

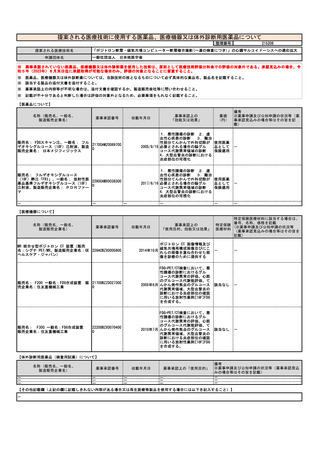

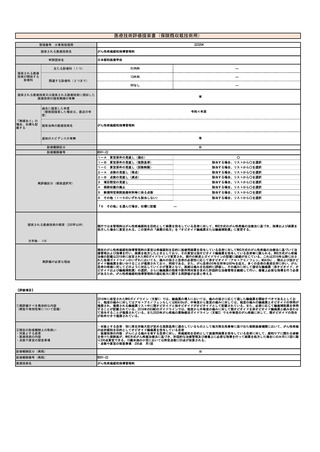

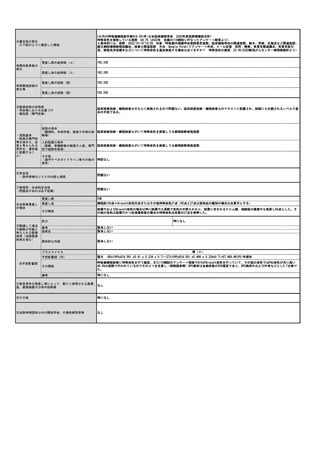

年間対象患者数(人)

J841肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患の総患者数(推計)は3.6万人(令和2年患者調査)。J841全体の平均生存期間は探

した範囲ではないものの、患者数が多く予後不良のIPFで3~5年といったことを鑑みて平均7年と仮定すると、J841の年間の新

規発症は5,100人程度と推計される。疑い症例がその3割程度いると仮定したとき、本技術の年間対象患者数は6,600人程度と

推計される。

国内年間実施回数(回)

上記対象患者のうち8割の者が1回のMDD診断で済み、2割の者が侵襲度の高い病理検査を実施すると仮定すると、MDD診断の年

間実施回数は7,900回程度。

⑥普及性

※患者数及び実施回数の推定根拠等

患者調査、IPFの平均生存期間は難病情報センター(https://www.nanbyou.or.jp/entry/302)。初回MDD後に病理検査に至る

者の割合は出典[19]を参考とした。

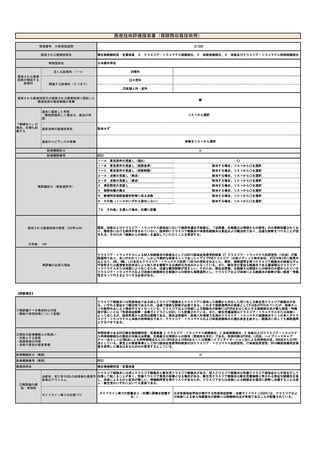

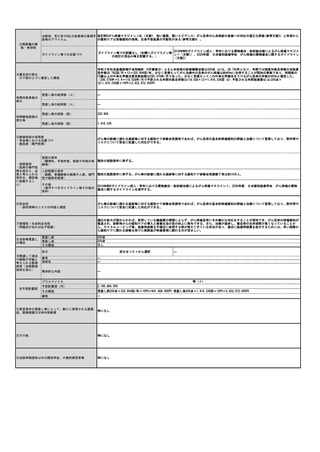

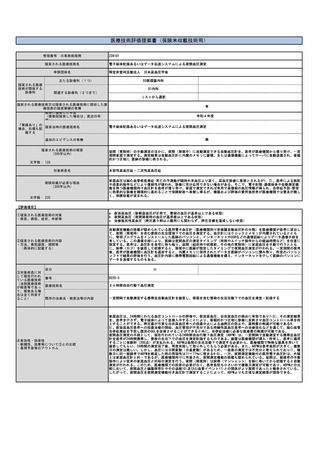

⑦医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

・前述の通り複数の国や地域の学会、医療技術評価の公的機関等によるガイドラインでMDDが推奨されている。日本呼吸器学

会のガイドラインとしては他学会との共同による国際的なステートメント[7,9,21]が存在し、国内実務家向けにも「特発性間

質性肺炎 診断と治療の手引き2022」が発刊されており、いずれにおいてもMDDが推奨されている。

・MDDの実施には高度な専門性が必要であるため、経験年数や症例数等を基にした認定制度を関連学会である日本呼吸器学

会、日本医学放射線学会及び日本病理学会で運用していく。経験年数や症例数等の詳細は後述する。

・その他MDDの実施環境を含めた在り方に関しては出典[14]に詳細が記載されている。

・日本呼吸器学会呼吸器内科領域専門研修プログラム基幹施設である。

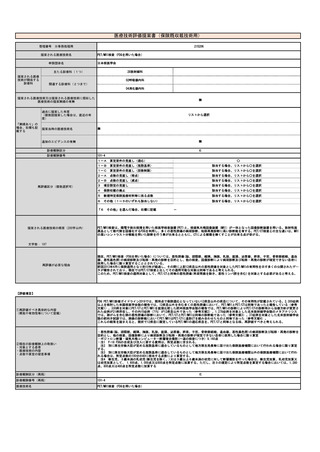

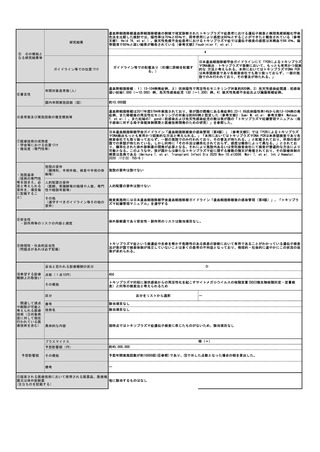

施設の要件

(標榜科、手術件数、検査や手術の体制 ・専ら呼吸器内科に従事し、びまん性肺疾患の診療について10年以上の経験を有する常勤医師が1名以上配置されている。当

該医師は、関係学会によりMDD医師として認定されている。※MDD医師の認定の詳細は後述。

等)

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

・MDDを実施する構成員等については、次の要件を満たしている:ア;構成員の中に、専ら呼吸器内科に従事し、びまん性肺疾

患の診療に関する専門的な知識及び少なくとも10年以上の経験を有する医師が、1名以上含まれていること、イ;構成員の中

に、画像診断を専ら担当し、びまん性肺疾患の画像診断に関する専門的な知識及び少なくとも10年以上の経験を有する医師

が、1名以上含まれていること、ウ; 病理検査の結果を検討する場合、構成員の中に、病理診断を専ら担当し、びまん性肺疾

患の病理診断に関する専門的な知識及び少なくとも10年以上の経験を有する医師が、1名以上含まれていること、エ;構成員

の中に、関係学会によるMDD医師の認定を有する医師が、2名以上含まれていること、オ;検討を行う対象患者の主治医又は当

人的配置の要件

(医師、看護師等の職種や人数、専門性 該主治医に代わる医師は、MDDに参加すること。カ;構成員は必ずしも同一施設に所属する必要はない。

・【参考】関係学会が認定するMDD医師要件は次の全てを満たす医師が申請できる:ア;日本呼吸器学会専門医、日本医学放射

や経験年数等)

線学会診断専門医、日本病理学会専門医のいずれかの資格を有する、イ;びまん性肺疾患の診療経験を10年以上有する、ウ;直

近1年以内にMDD診断を10例以上実施した経験及び当該症例について所定の記録(※1)を有する、エ;関係医療団体(※2)が

実施する研究会に直近1年以内に2回以上参加している。なお、MDD医師がいない都道府県については別途暫定的な要件を設

ける。 ※1:各専門の役割毎に規定された次のような項目から成る;診断、確信度、HRCTのパターン分類、病因、試料の品

質、病理組織診断及び提案する治療等。※2:関係医療団体は⑮に記載の通り。

・MDDに付す臨床情報等については、関係学会が定める標準的な書式や形式に則って保存する。病理画像は、MDD参加者間での

共有及び将来的な再判断等を見据え、クラスⅡ以上のスキャナでスキャニングする。

・MDD診断で得られた結果について、患者が予期せず死亡した場合その他やむを得ない場合を除き、すべての対象患者に提供

その他

し、文書を用いて説明する。

(遵守すべきガイドライン等その他の要 ・次に掲げる事項を記載した管理簿等を作成し、MDD診断を実施したすべての患者について管理簿等により管理する:ア;MDD

件)

診断を実施した者の氏名及びID、イ;MDD診断が開催された年月日、ウ;結果を患者に説明した年月日。

・MDDに参加するすべての出席者が、セキュリティが担保された環境下(ファイル共有サービス等含む)で評価を行い、リア

ルタイムで協議可能な方法で開催する。

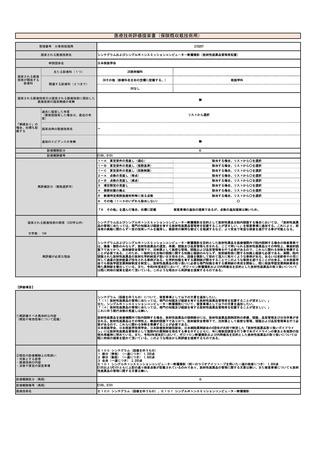

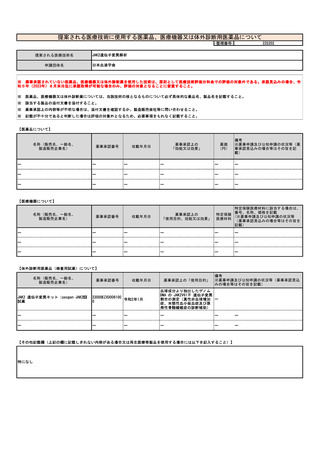

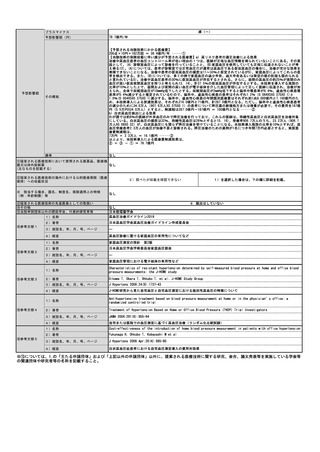

⑧安全性

・副作用等のリスクの内容と頻度

次に挙げる理由より、MDD診断は通常の診断に比べて安全性を高め得る:

・前述の通り、MDDにより4~5割の症例において診断が変更になる。また、MDD診断は非MDD診断に比べて予後の予測に優れて

いることが分かっており、これらのエビデンスはMDDにより誤診やそれに伴う有害事象等を減らせることを示している。

・MDDを受けた症例のうち4割弱~5割強において治療方針が変更されることが報告されている[18,19]。

・MDDにより、侵襲的な病理検査の実施が、本当に必要なケースに対してのみ、最適な手段で行われやすくなる。

⑨倫理性・社会的妥当性

(問題点があれば必ず記載)

次に挙げるように、MDDには倫理的又は社会的な要請があり、保険収載すべき妥当性を有する:

・診断の精度を上げ安全性を高め得るMDDではあるが、呼吸器内科領域専門研修プログラム基幹施設においてもMDDを「実施し

ていない」施設が62.3%存在し[22]、技術や質の均てん化は途上である。

・MDDは遠隔でも実施可能であり、医療資源の少ない地域における活用[16]や感染症の蔓延等の有事における高度な医療への

アクセス確保にも有用[23]であることが分かっている。保険収載による普及促進により、技術及び質の均てん化が期待でき

る。なお、日本呼吸器学会呼吸器専門研修プログラム基幹施設のプログラム統括責任者(指導医)の96.2%が遠隔でのMDDを

利用したいとの意向を持っている[22]。

・現状では、しっかりとした病名や治療法を教えてもらえないことに不安を覚えている患者が多いとされ[24]、早期で適切な

診断に繋がる本技術に対して、患者会から要望書が挙げられている[24]。

357