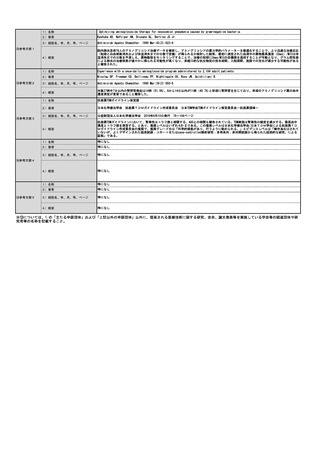

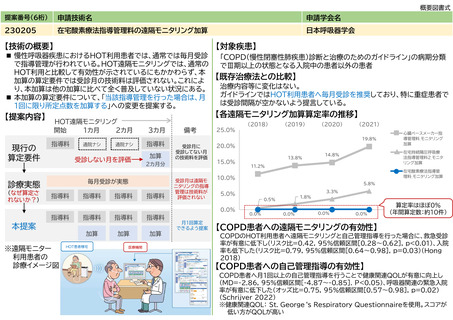

提案書02(0203頁~0398頁)医療技術評価・再評価提案書 (48 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

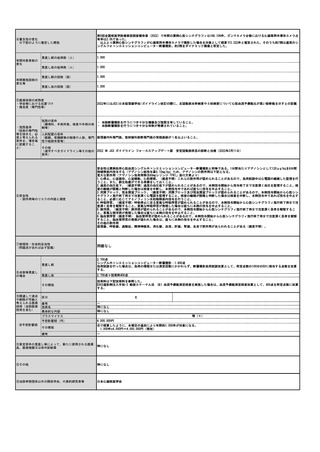

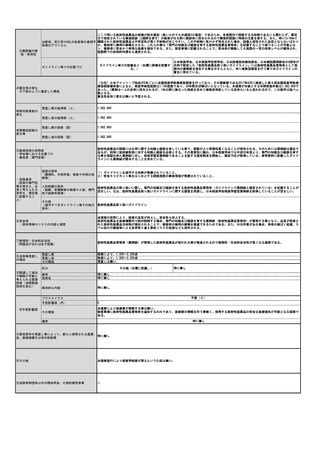

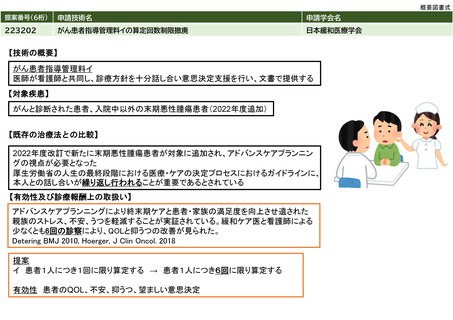

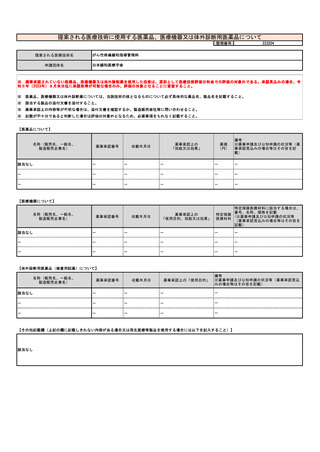

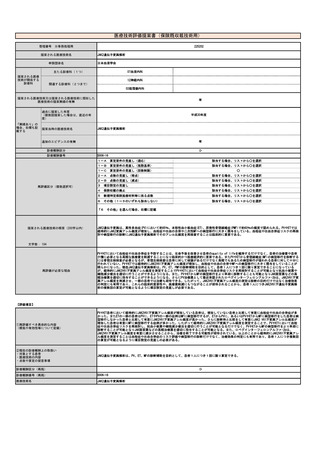

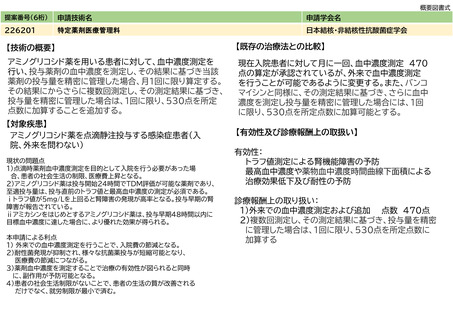

整理番号

※事務処理用

提案される医療技術名

申請団体名

220101

感染症コンサルテーション

日本感染症学会

主たる診療科(1つ)

提案される医療

技術が関係する

診療科

08感染症内科

00なし

関連する診療科(2つまで)

00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医

療技術の提案実績の有無

過去に提案した年度

(複数回提案した場合は、直近の年

度)

「実績あり」の

提案当時の医療技術名

場合、右欄も記

載する

無

リストから選択

─

有無をリストから選択

追加のエビデンスの有無

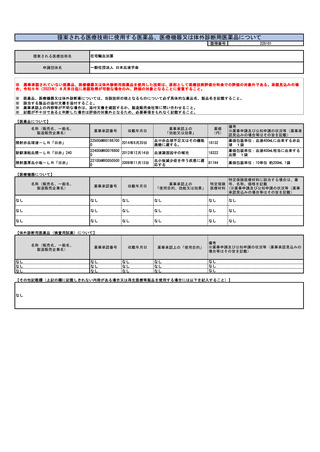

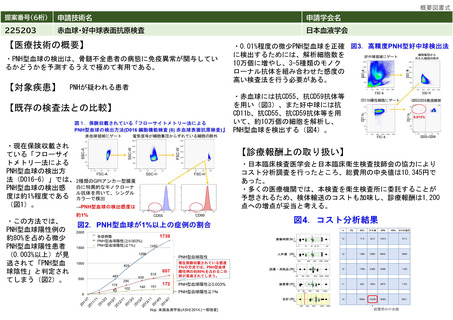

提案される医療技術の概要

(200字以内)

感染症専門医による病院内感染症の症例への介入は、適切な診断、抗菌薬の選択・変更、治療期間・投与方法、ドレナージ

などの処置の必要性の判断などを行うことにより、患者の死亡率を低下させ、入院期間を短縮し、診療費を減少させること

ができる。また抗菌薬適正使用の推進に繋がることで、病院内や地域の耐性菌の減少に繋がる効果も期待される。

文字数: 161

対象疾患名

保険収載が必要な理由

(300字以内)

病院内感染症(特に黄色ブドウ球菌菌血症、カンジダ菌血症による血流感染症)

近年、薬剤耐性(AMR)が問題となっており、抗菌薬適正使用を推進することは医療現場における重要な課題となってい

る。感染症専門家への相談により黄色ブドウ球菌菌血症やカンジダ血症の予後を改善すること、抗菌薬適正使用が推進され

ること、などが複数のエビデンスが存在する。

また、COVID-19の流行において感染症専門家の重要性が認識されるようになったが、採算の問題などから雇用する医療機関

が限られているのが現状であり、保険収載とすることで感染症専門家の需要が高まり、人材が増えることが期待される。

文字数: 245

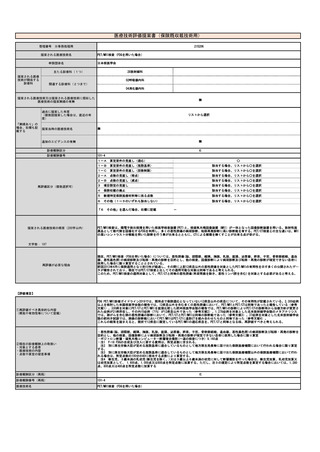

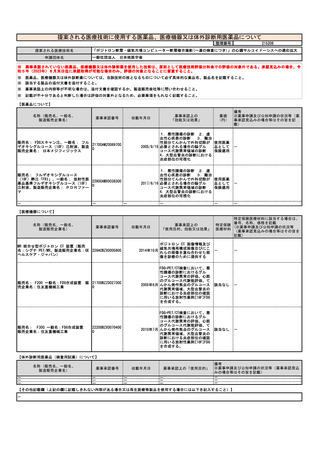

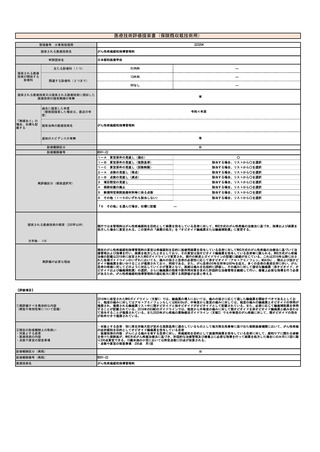

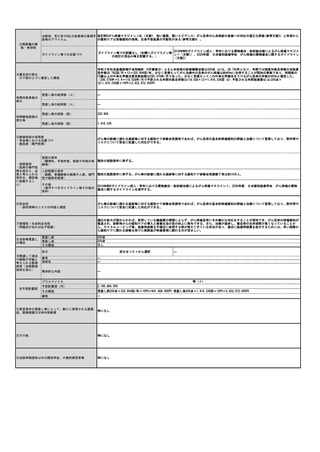

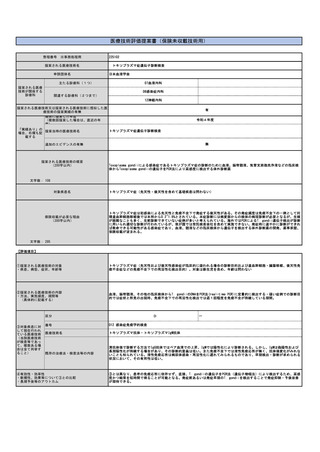

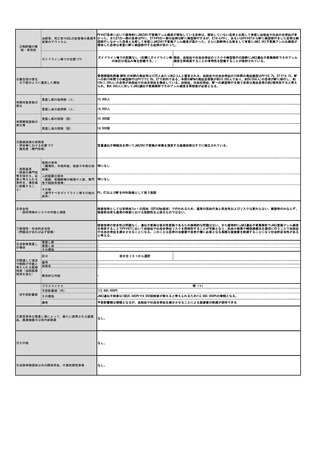

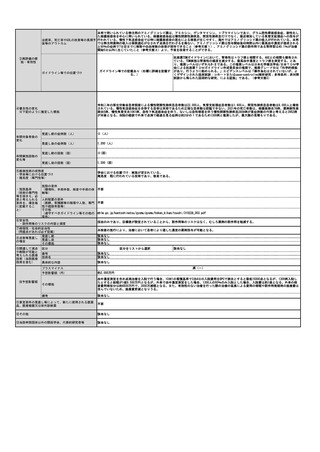

【評価項目】

①提案される医療技術の対象

・疾患、病態、症状、年齢等

病院内感染症(菌血症、クロストリジウム・ディフィシル感染症(CDI)、中心静脈ライン関連血流感染症、感染性心内膜

炎、HIV・日和見感染症、髄膜炎、骨髄炎、人工関節感染症、細菌性関節炎、敗血症性ショック、血管内デバイス関連感染

症など)

②提案される医療技術の内容

・方法、実施頻度、期間等

(具体的に記載する)

感染症専門医による診察に基づいた検査、抗菌薬選択・追加・変更、ドレナージなどの提案。

一つの病院内感染症のエピソードに対して、感染症専門医はそのプロブレムが解決するまでフォローアップを行い、カルテ

にも記載を行う。

感染症の種類にもよるが、通常1症例あたり2週間程度のフォローアップを行う。

区分

③対象疾患に対

して現在行われ

ている医療技術

(当該医療技術

が検査等であっ

て、複数ある場

合は全て列挙す

ること)

その他(右欄に記載する。)

それぞれの疾患によって異なる

番号

─

医療技術名

─

既存の治療法・検査法等の内容

抗菌薬治療が基本となるが、その抗菌薬選択については原因微生物およびその薬剤感受性に基づいた選択が求められる。抗

菌薬治療だけでなく、カテーテル類の抜去、ドレナージ術などの処置が必要となることもある。

治療期間も感染症がどの臓器に起こっているかによって異なるが、治療期間が短すぎると再燃の原因となり、また長すぎる

と薬剤耐性菌の出現を助長してしまうことになるため適切な治療期間が求められる。

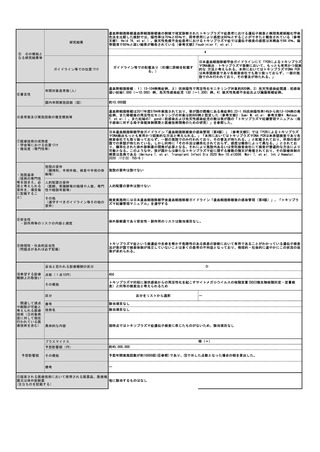

④有効性・効率性

・新規性、効果等について③との比較

・長期予後等のアウトカム

これまでの報告では、病院内感染症の症例に感染症専門医が介入することにより、死亡率が13〜56%減少する。ICU滞在期

間も3.7%短縮する。

黄色ブドウ球菌菌血症については感染症専門医の介入により5年以内の死亡についても29%減少する。

黄色ブドウ球菌菌血症に対して感染症専門医の介入によって20例に1例の死亡が回避され55 613.4ドルが節約される。

250