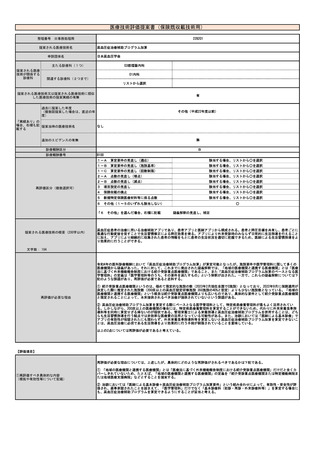

提案書02(0203頁~0398頁)医療技術評価・再評価提案書 (182 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

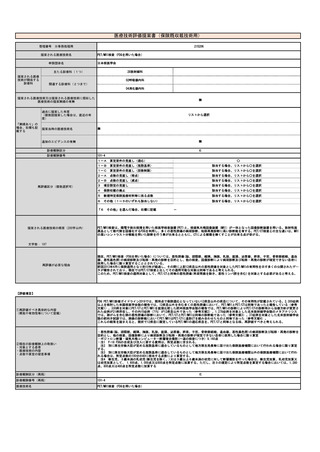

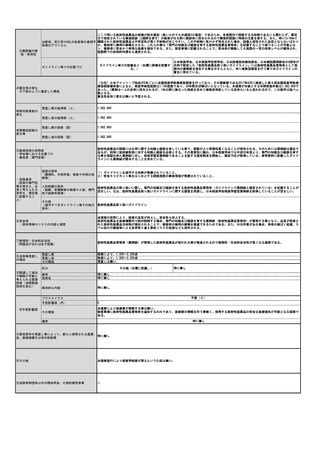

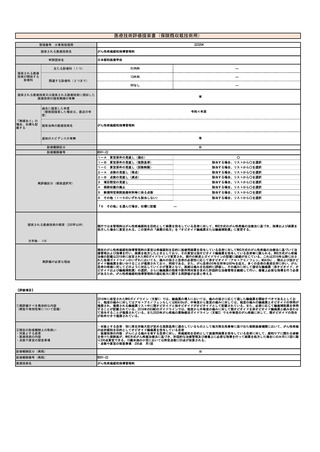

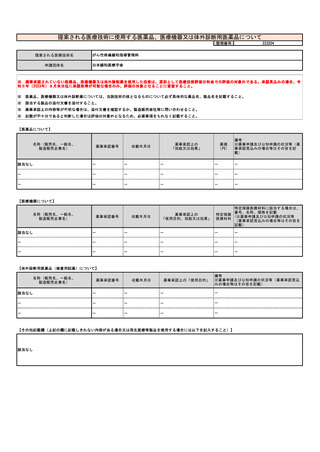

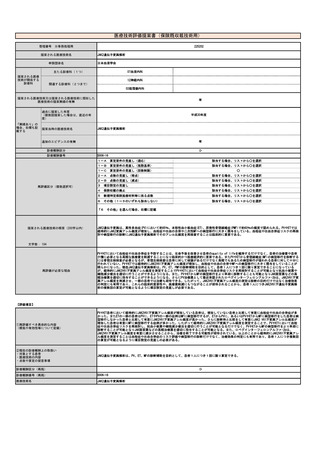

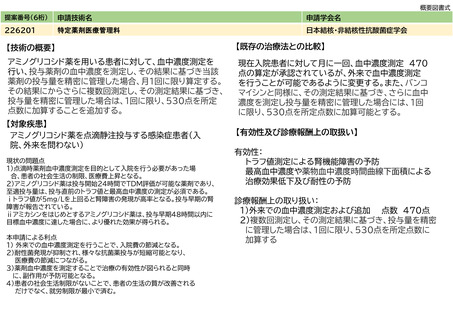

整理番号

230205

※事務処理用

提案される医療技術名

申請団体名

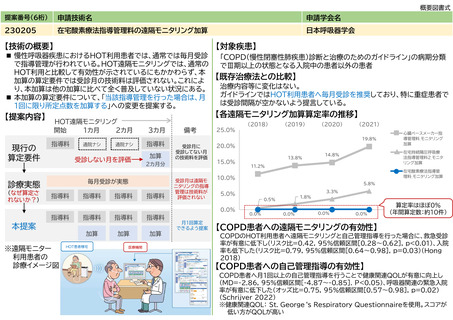

在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算

日本呼吸器学会

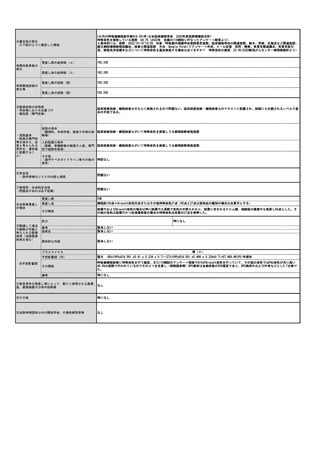

02呼吸器内科

主たる診療科(1つ)

提案される医療

技術が関係する

診療科

01内科

関連する診療科(2つまで)

03循環器内科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した

医療技術の提案実績の有無

「実績あり」の

場合、右欄も記

載する

有

過去に提案した年度

(複数回提案した場合は、直近の年

度)

提案当時の医療技術名

平成30年度

在宅慢性疾患患者モニタリング遠隔管理料

有

追加のエビデンスの有無

C

診療報酬区分

診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

C-103の2

1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択

○

3

項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択

4

保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択

5

新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択

6

その他(1~5のいずれも該当しない)

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)

注2

その他」を選んだ場合、右欄に記載

○

算定要件の変更

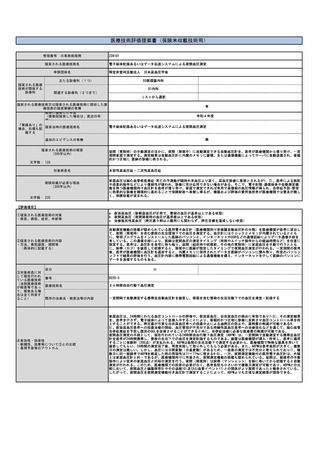

本加算の算定要件について、現行の「前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った

場合は、当該期間の月数(当該指導を行った月に限り、2月を限度とする。)を乗じた点数を、所定点数に加算する。」という条件を、「継続的

に遠隔モニタリングを実施したものに対して当該指導管理を行った場合は、月1回に限り所定点数を加算する」へ変更することを提案する。

文字数: 193

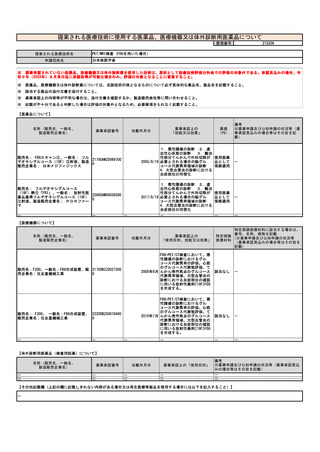

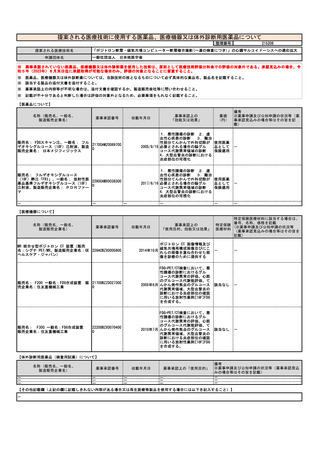

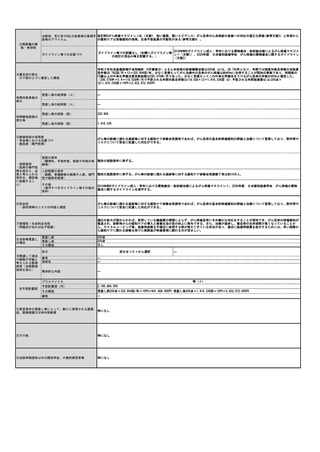

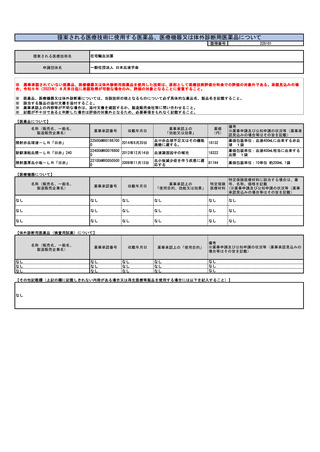

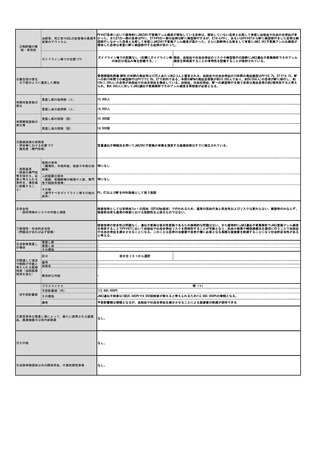

再評価が必要な理由

本加算の現行制度では、「在宅酸素療法指導管理料(その他)を算定する患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、

遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合は、当該期間の月数(当該指導を行った月に限り、2月を限度とする。)を乗じて得た

点数を、所定点数に加算する。」となっているが、本加算の対象となるCOPD病期分類Ⅲ期以上は「前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの

期間」が0(すなわち毎月受診)となるケースが多く、この点において診療実態に即していないためである。慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者のガ

イドラインにおいて、定期的な外来フォローが求められており、特に在宅酸素療法(HOT)導入後は重症度に関わらず原則的に月1回の医療機関へ

の定期受診を要するとされている(参考文献①,②)。米国のMedicareでは、遠隔モニタリングを実施した場合に、30日毎に技術料を請求でき

る。また、他疾患の遠隔モニタリング加算は、比較的診療実態に即しているとみられ、対象者に占める算定割合は経年増加しているが、本加算の

算定割合は増加していない状況にある(新規収載された平成30年度以降約0%で推移している)。このような状況から、遠隔モニタリングによる

療養上必要な指導を実態に即した評価にするためにも、本加算が月1回算定できるよう見直しが必要である。

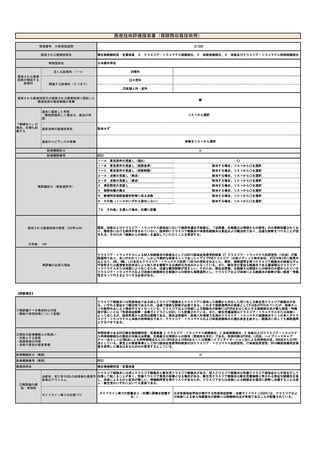

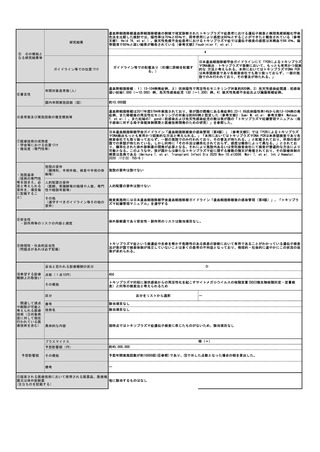

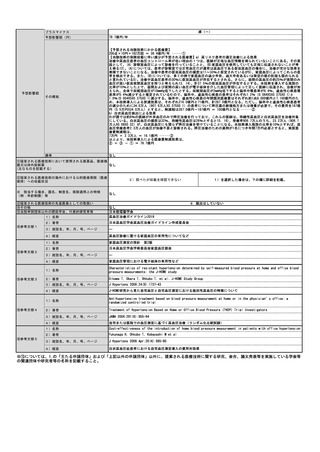

【評価項目】

本邦でのHOT利用患者は大多数が毎月受診している。HOT利用患者が外来受診時に月1回算定できる在宅酸素療法指導管理料(その他)は令和2社

会医療診療行為別統計から約12.2万回/月で、年間換算では約147万回である。NDBオープンデータベース(令和2年度)より、在宅酸素療法指導管

理料(その他)の年間算定回数は約154万回で、HOT利用患者の大多数が毎月受診している計算となる(147万回÷154万回=94.9%)。COPDにおけ

るHOT利用患者は病期分類でⅣ期以上の状態が多く、遠隔モニター利用の有無にかかわらず毎月受診での指導管理が行われている。したがって、3

カ月に1回算定となる本加算の算定要件は診療実態に即していない状況にある。各ガイドラインにおいても、COPDおけるHOT利用患者への定期的な

フォローアップを必要とされ、特に重症患者ほど短期でのフォローを必要としている(参考文献①,②,米国胸部学会ガイドライン2020)。

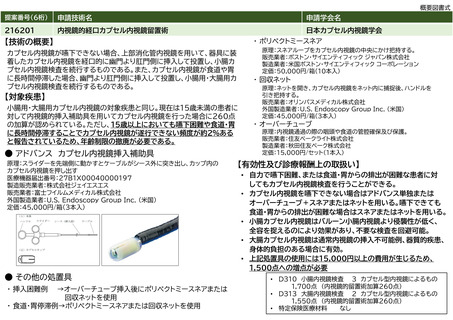

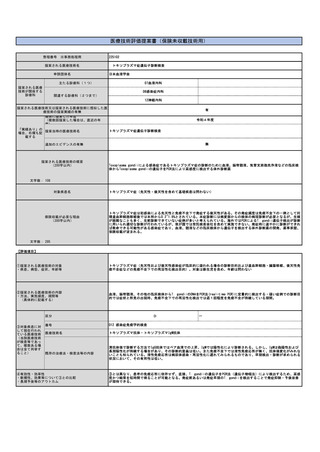

①再評価すべき具体的な内容

(根拠や有効性等について記載)

COPDにおけるHOT利用患者の遠隔モニタリングの有効性は、H28年度診療報酬改定での新規収載時に認められているが、エビデンスがさらに充実

しつつある。COPD患者への遠隔モニタリングのシステマティックレビューでは、遠隔モニタリングに加えて指導管理を実施されたCOPD患者では救

急外来受診率が有意に低下し(RR=0.42, 95%CI[0.28–0.62], p<0.01)、入院率も低下させる(RR=0.79, 95%CI[0.64-0.98], p=0.03)と報告され

ており(参考文献③)、医療資源投入量の削減を期待できる。また、COPD患者へ月1回以上の自己管理指導を行うことで健康関連QOLの向上(MD 2.86, 95%CI[-4.87 - -0.85]:St.George's Respiratory Questionnaireは値が低い方がQOLが高い)や呼吸器関連の緊急入院率が低下する(OR

0.75, 95%CI[0.57-0.98], p=0.02)ことも報告されている(参考文献④)。本邦においても、遠隔モニタリングと定期的な指導管理によってQOL

(SF-36の下位項目)が改善した(vitality:p<0.04, mental health:p<0.02)との報告もある(Burioka 2020)。また、心疾患やCOPDなどの慢

性疾患患者への遠隔モニタリングに関するシステマティックレビューでは、適格基準を満たした研究報告のうち、緊急入院率の低下や入院期間の

短縮、救急受診率の低下した報告が約半数で、特にCOPD患者では他の慢性疾患よりも救急受診率が低下したという研究報告が多かった(参考文献

⑤)。このような状況から、COPDでHOT利用患者の遠隔モニタリングは他疾患同様に普及が必要であり、本加算の再評価が必要である。

海外では遠隔モニタリングに対する技術料が保険収載されており、広く活用されている。米国のMedicareでは、生理学的数値を遠隔モニタリン

グを実施し、患者教育を行った際に保険請求が可能である。なお、継続的に行う時は30日ごとに請求できる仕組みだが、16日以上の生理学数値を

モニタリングできていないと請求できない。本邦では、HOT利用患者に対して複数の販売会社で遠隔モニタリング機器が利用でき、生理学数値を

モニタリングできる環境は整っている。しかし、毎月受診が基本となるHOT利用患者において、本加算の算定要件では算定できないため全く普及

していない。他疾患の遠隔モニタリング加算と比較しても、本加算は算定率が低く、普及してない状況にある。本邦での遠隔モニタリング加算は

3種類あり(令和3年度時点)、各加算の算定割合は心臓ペースメーカー指導管理料の20%、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の5%、在宅酸素療

法指導管理料の0%となっている(令和3年社会医療診療行為別統計)。本加算が毎月受診を基本とするHOT利用患者へ請求できる要件となれば、

遠隔モニタリングの利活用が広がり、アウトカム向上が期待できる。

384