提案書02(0203頁~0398頁)医療技術評価・再評価提案書 (75 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

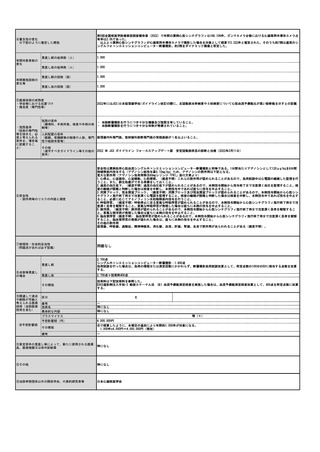

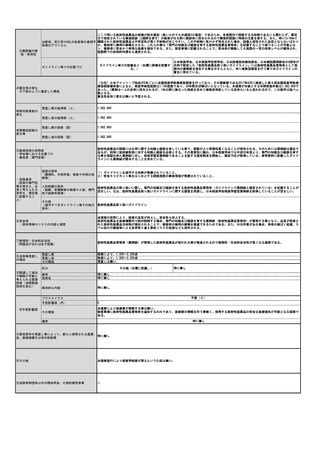

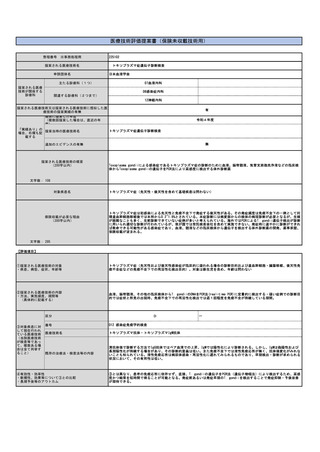

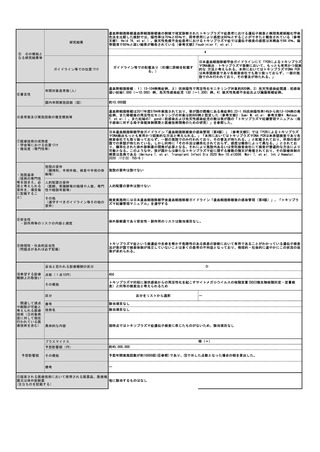

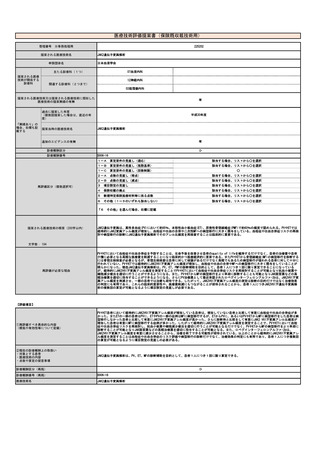

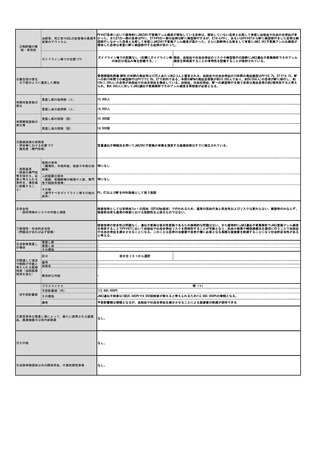

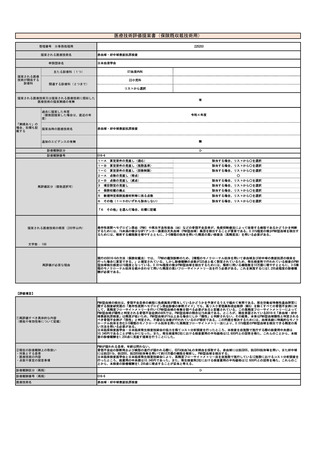

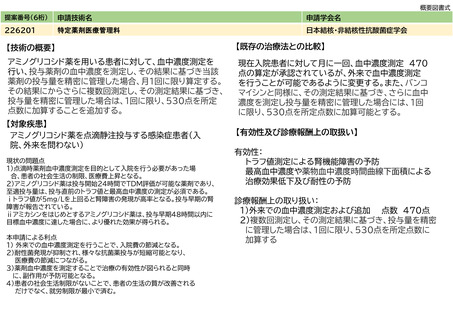

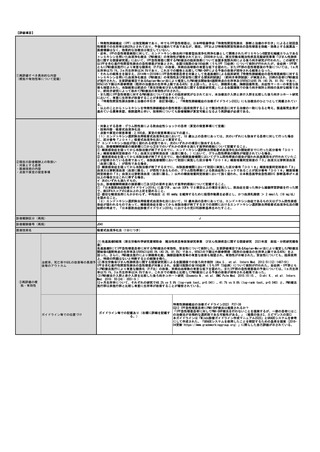

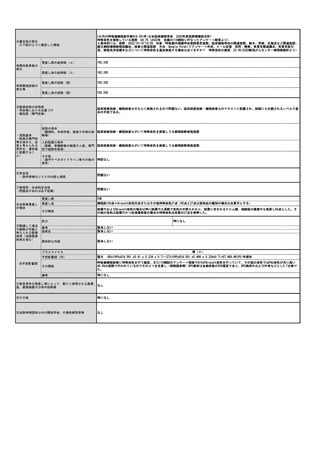

期予後等のアウトカム

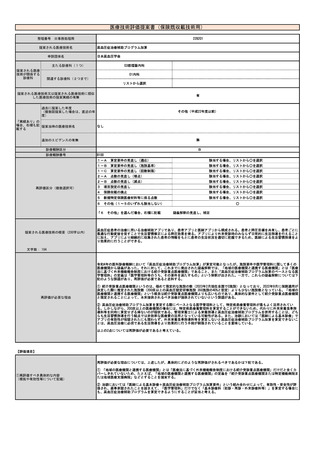

ホスピス緩和ケア協会の調査によると、緩和ケア外来受診者数に対する外来緩和ケア管理料の算定割合は5%未満である。従って、麻薬投与の

要件が撤廃されることによって、最大で現在の20倍程度まで算定件数が増加する可能性がある。

③再評価の根

拠・有効性

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す

る。)

ガイドライン等での位置づけ

④普及性の変化

※下記のように推定した根拠

年間対象者数の

変化

年間実施回数の

変化等

ホスピス緩和ケア協会の調査によると、緩和ケア外来受診者数に対する外来緩和ケア管理料の算定割合は5%未満である。従って、麻薬投与の

要件が撤廃されることによって、最大で現在の20倍程度まで算定件数が増加する可能性がある。

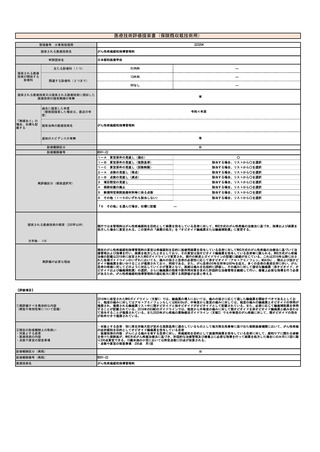

見直し前の症例数(人)

1,000人

見直し後の症例数(人)

10,000人

見直し前の回数(回)

1,568件

見直し後の回数(回)

15,000件

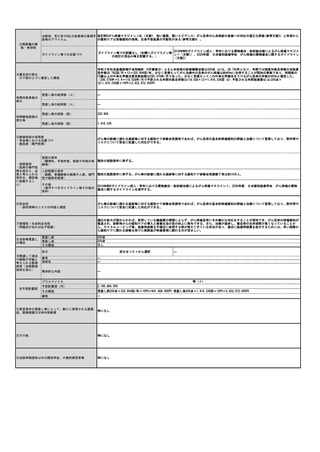

⑤医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

緩和ケアの定義(WHO 2002年)

緩和ケアとは、生命を脅かす病に関連する問題に直面している患者とその家族の

QOLを、痛みやその他の身体的・心理社会的・スピリチュアルな問題を早期に見出し

的確に評価を行い対応することで、苦痛を予防し和らげることを通して向上させる

アプローチである。

算定の要件として、「緩和ケアに関する研修を終了した上で診療に当たること」とあるが、厚労省委託事業として日本緩和医療学会が開催し

ている「緩和ケア研修会」の終了者数は令和4年3月末時点で157,715名であり、緩和ケア研修会の指導者研修会の修了者数は4,195名となって

いる。基本的緩和ケアを提供する医療体制およびその指導体制は国内において普及している。

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する入院中の

施設の要件

(標榜科、手術件数、検査や手術の 患者以外の患者(症状緩和を目的として麻薬が投与されている患者に限る。)に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師等が共

同して療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

体制等)

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必 人的配置の要件

要と考えられる (医師、看護師等の職種や人数、専 症状緩和に係るチーム(緩和ケアチーム)による診療が行われた場合に算定する。

要件を、項目毎 門性や経験年数等)

に記載するこ

と)

その他

(遵守すべきガイドライン等その他 なし

の要件)

⑥安全性

・副作用等のリスクの内容と頻度

なし

⑦倫理性・社会的妥当性

(問題点があれば必ず記載)

なし

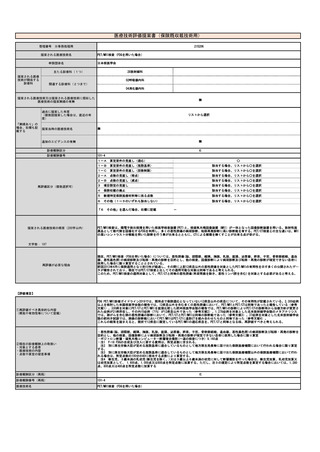

見直し前

⑧点数等見直し

見直し後

の場合

その根拠

-

区分

⑨関連して減点

や削除が可能と 番号

考えられる医療 技術名

技術(当該医療

技術を含む)

具体的な内容

-

区分をリストから選択

-

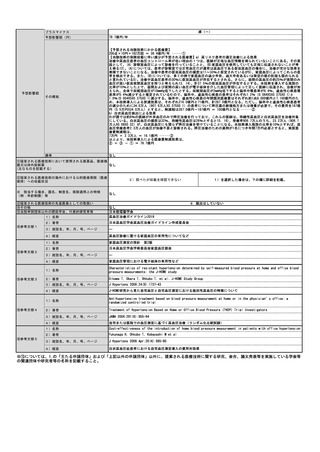

増(+)

プラスマイナス

⑩予想影響額

予想影響額(円)

39,150,000

その根拠

(増加が見込まれる件数年間15,000件-改定前の算定件数年間1,500件)✕290点✕10円

備考

-

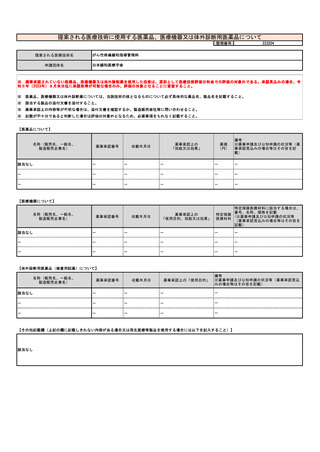

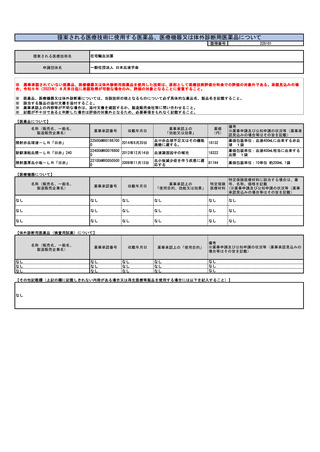

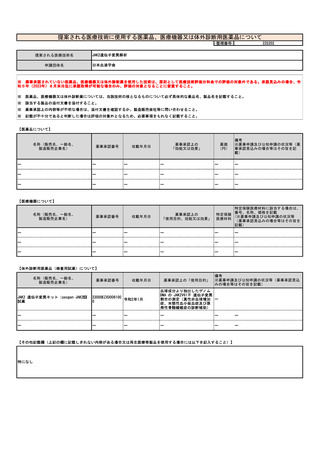

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される

医薬品、医療機器又は体外診断薬

なし

⑫その他

なし

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

なし

277