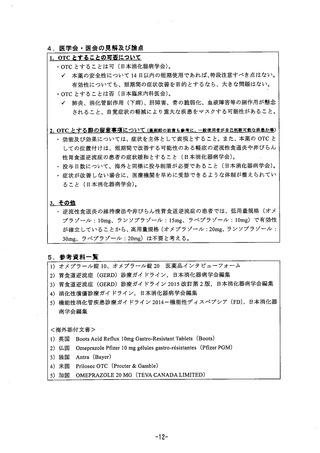

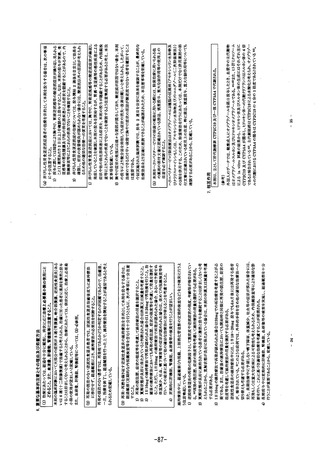

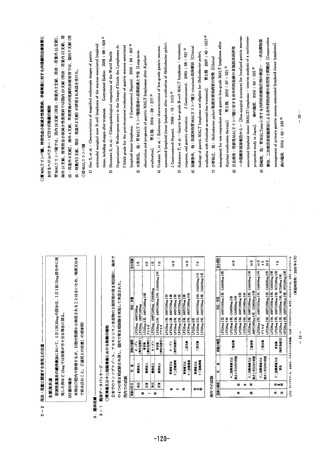

参考資料 (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198111_00025.html |

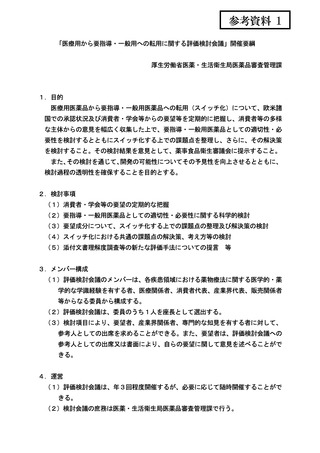

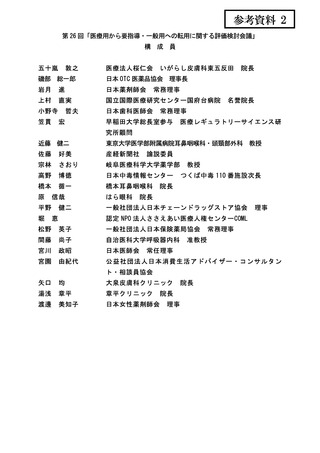

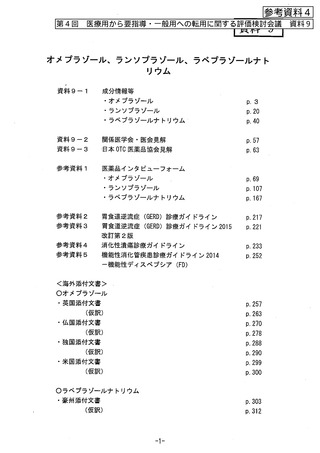

| 出典情報 | 医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議(第27回 3/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

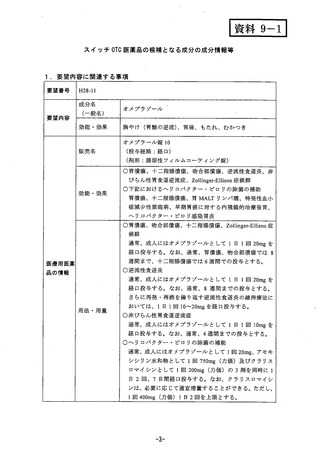

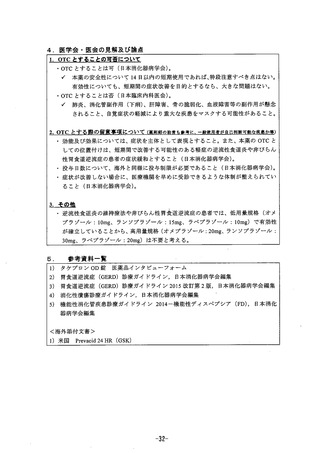

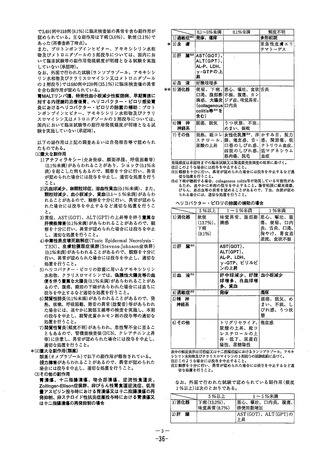

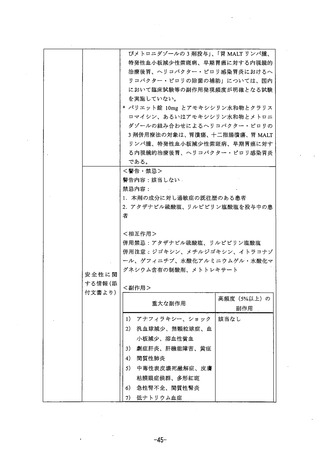

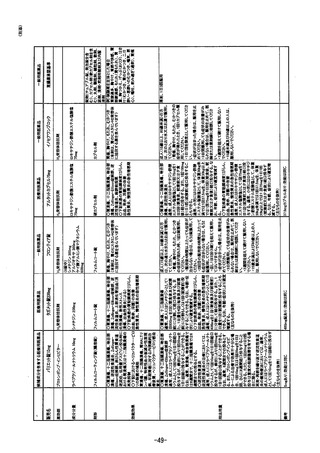

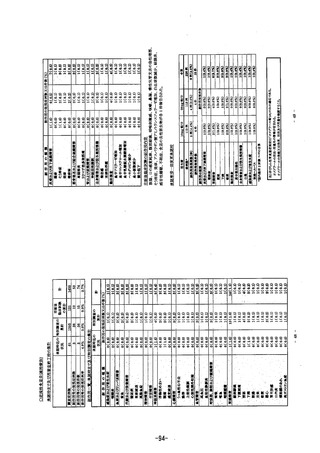

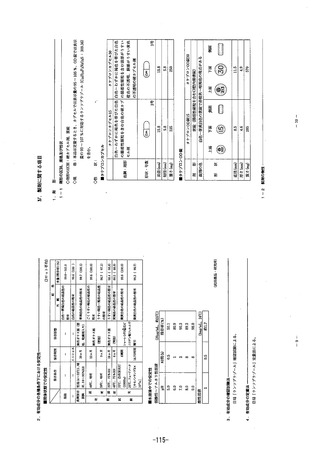

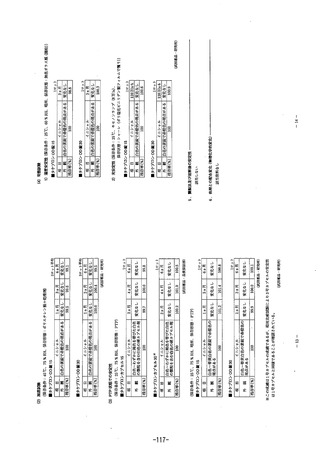

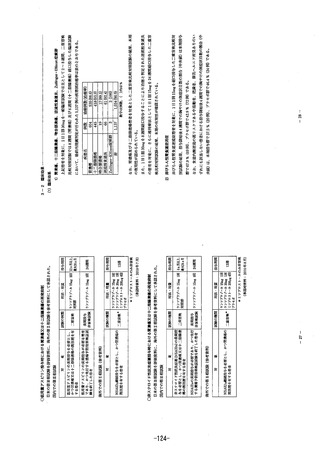

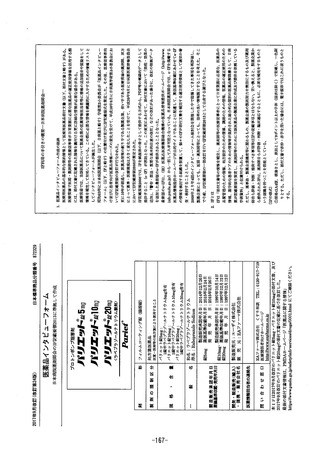

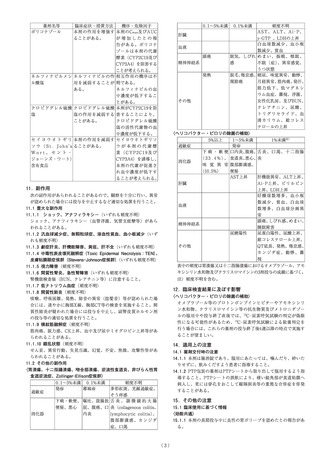

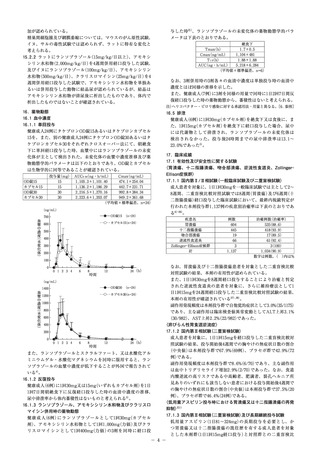

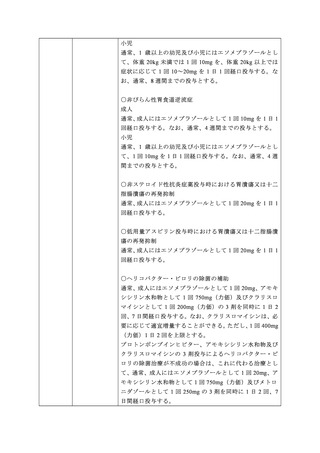

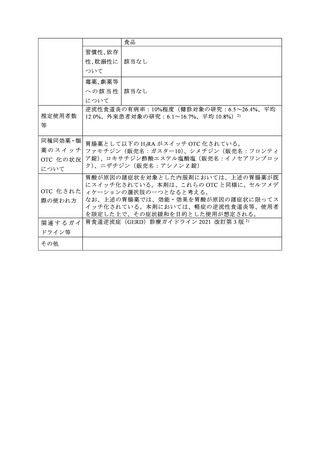

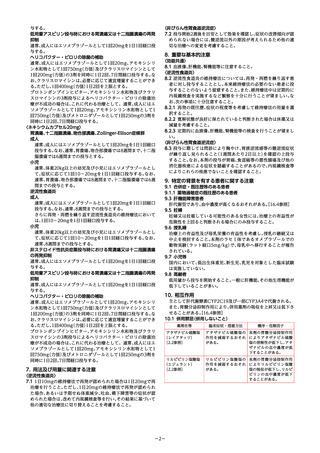

薬事法第 14 条第 2 項第 3 号イからハまで (承認拒否事由)

のいずれにも該当しない。

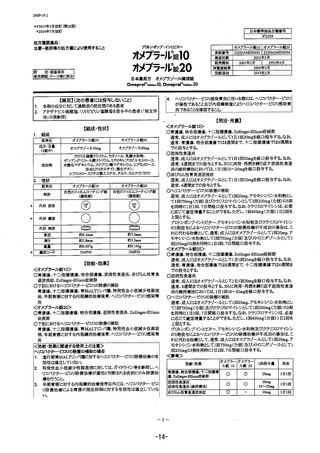

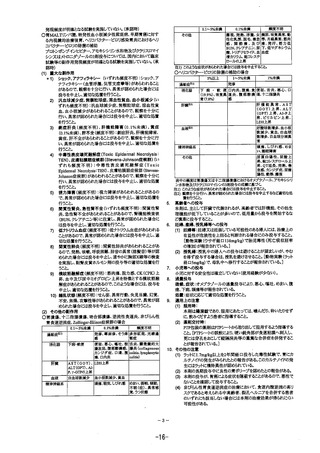

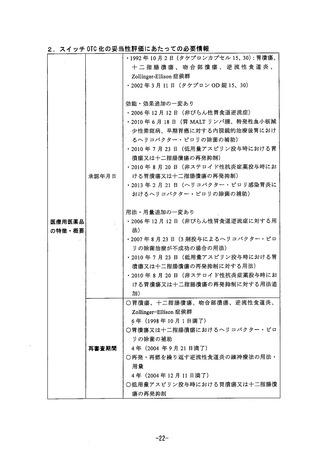

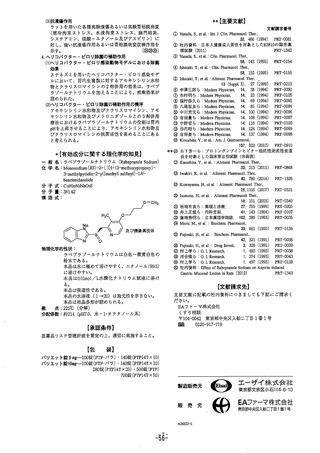

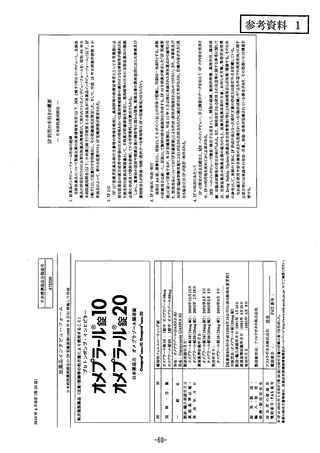

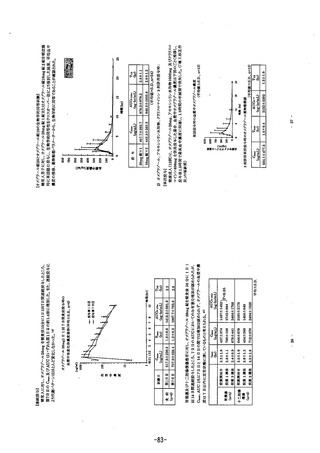

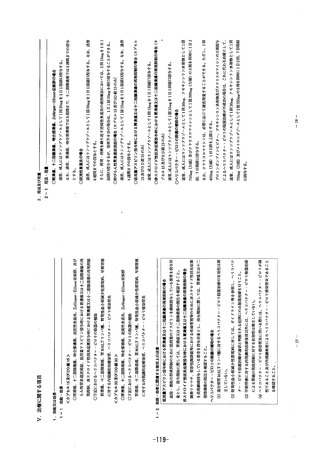

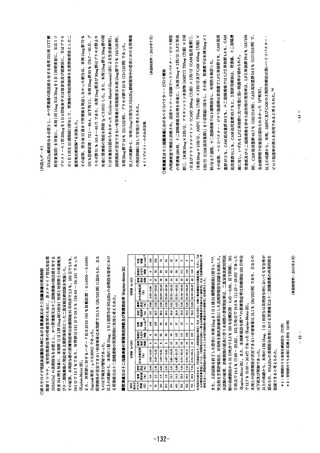

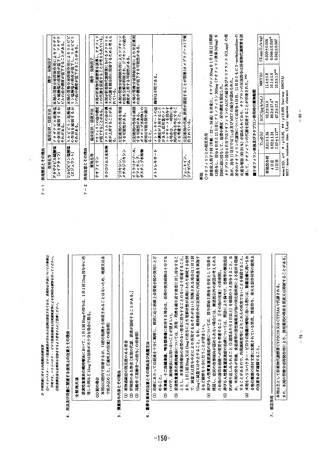

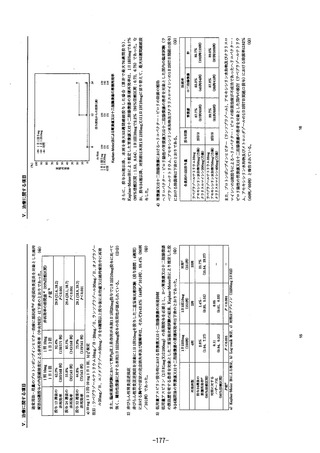

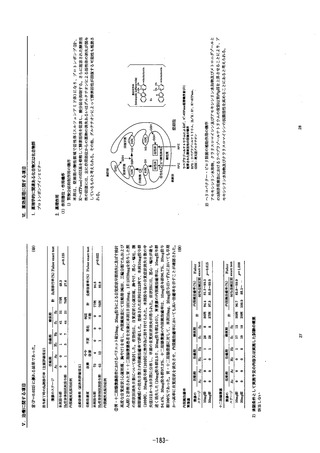

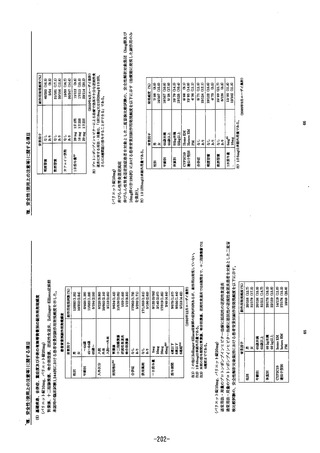

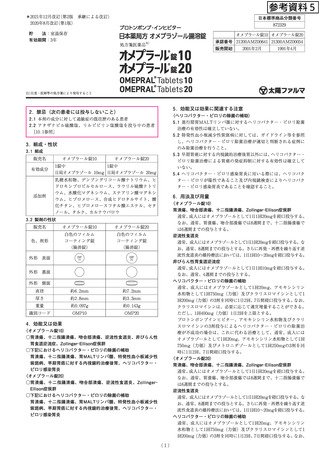

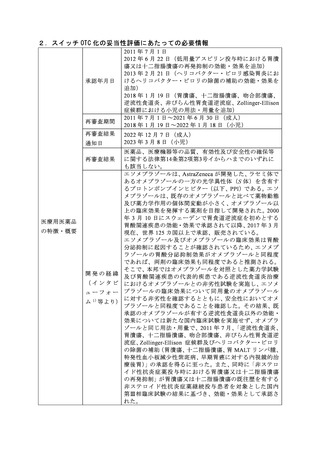

開発の経緯

)

スウェーデンのアストラグループ・Astra Hassle 社 (現

AstraZeneca 社) は、1967 年 (昭和 42 年) より従来のもの

とは異なる新しい作用機護による胃酸分泌抑制剤をめざし

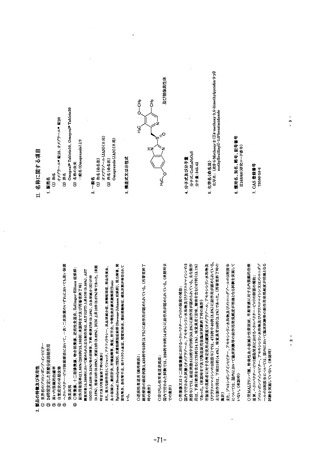

て研究を進めた結果、ベンズイミダゾール誘導体が強力か

つっ持続的な胃酸分泌抑制作用を持っていることを発見し

た。 "

さらにこれらの誘導体の作用機護を詳細に研究したとこ

ろ、本誘導体が、胃酸分泌の長終過程においてプロトンボポ

ンプと呼ばれる酵素、H",K"-ATPase を阻害することにより

強力な胃酸分泌抑制作用を示すことが明らかにされ、1979

年 (昭和 34 年)、一連の読導体の中からこれまでにない強

力な胃酸分泌抑制剤としてオメプラゾールが選ばれた。

1982 年 (昭和 37 年) より藤沢アストラ株式会社 (現ア

ストラゼネカ株式会社) 、他 2 社と共同でオメプラゾール製

剤の前臨床試験を開始し、その後了臨床試験により本剤の 1

日 1 回 20mg での有効性、安全性が確認され、1991 年 (平

成 3 年) 1 月に製造承認を取得し発売するに至った。

その後の開発経緯は下記のとおりである。

2000 年 (平成 12 年) 12 月 :「再発・再燃を繰り返す逆流性

食道炎の維持療法」 の用法・用量追加

2001 年 (平成 13 年) 2月 : オメプラール錠 10 の剤形追加

2007 年 (平成 19 年) 3 月 :「非びらん性胃食道逆流症」 の

効能・効果、用法・用量追加 (オメプラール妖 10)

2013 年 (平成 25 年) 2 月 :「へリコバクター・ピロリ感染

胃炎におけるへリコバクター・ピロリの除菌の補助」の効

能・効果、用法・用量追加

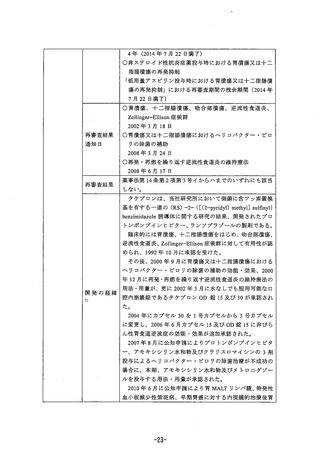

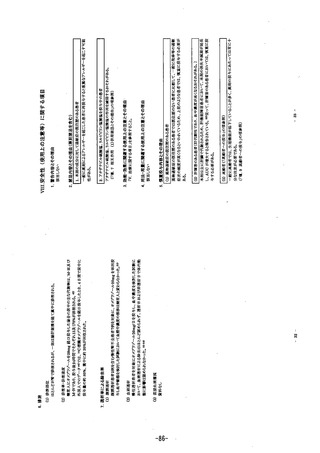

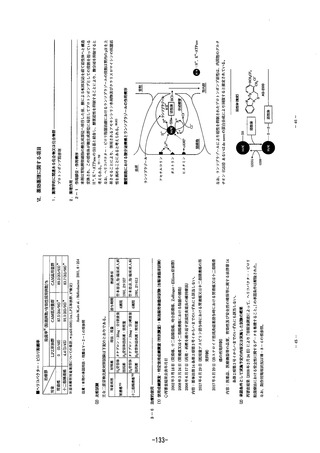

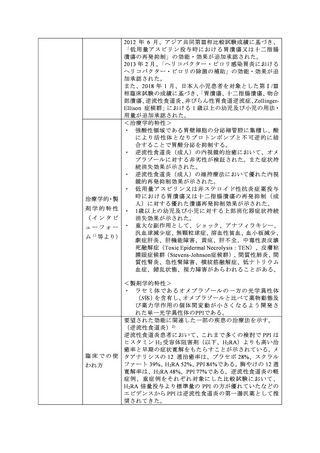

治療学的・製

剤学的特性

1)

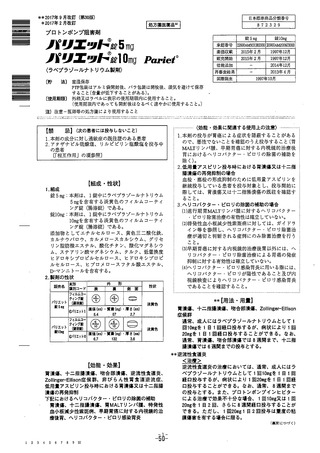

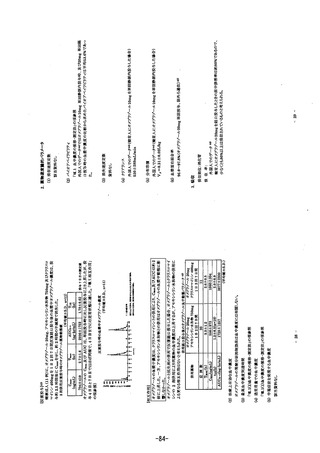

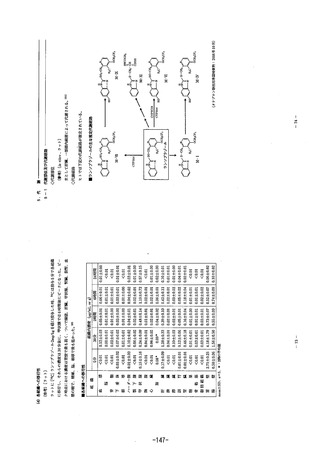

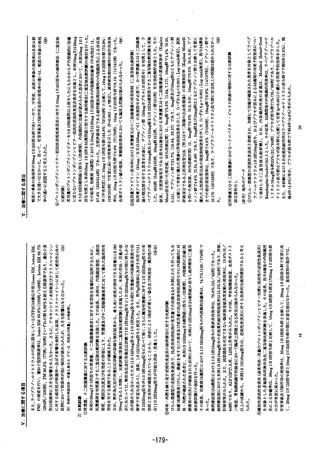

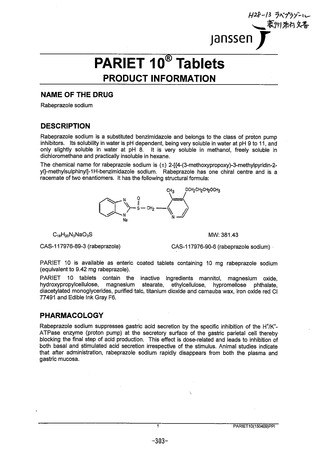

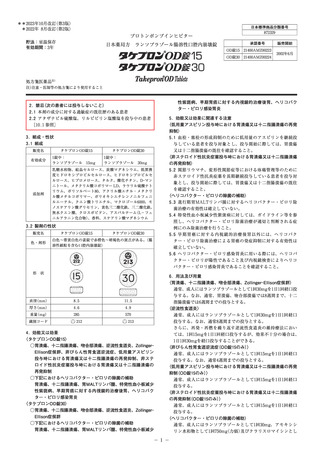

① 世界初のプロトンポンプ・インヒビター

② 24 時間安定した胃酸分泌抑制作用

③ 高い内視鏡的治癒率

④ 自覚症状の早期改善

⑤⑥ へヘリコバクター・ビピロリ『リ除菌療法において、一次・二學

除菌のいずれにおいても高い除苗効果実現

⑥

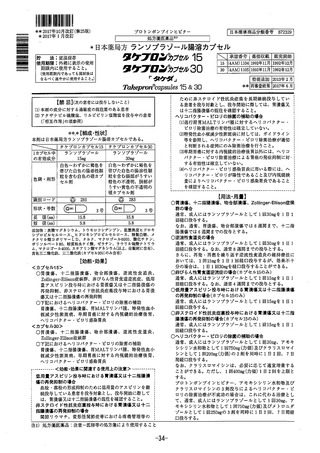

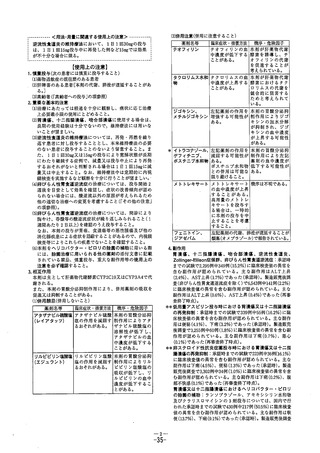

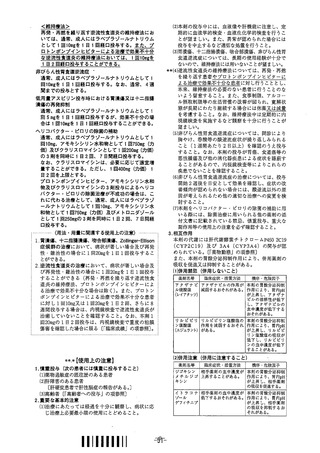

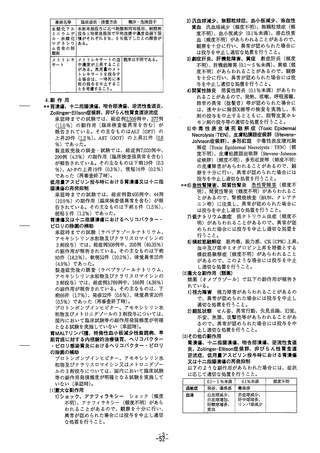

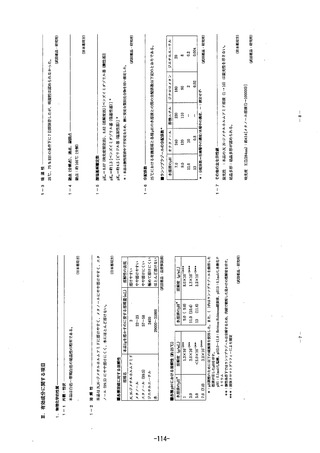

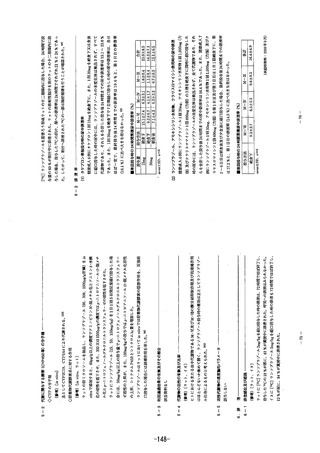

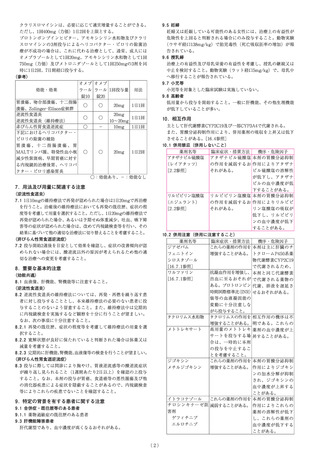

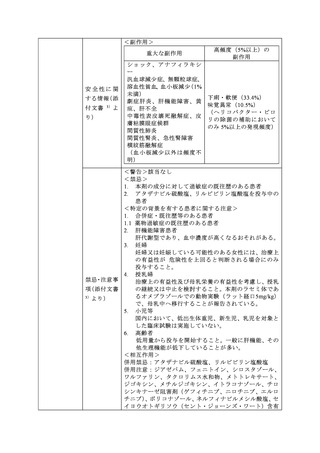

〇胃潰瘍、十二指腸潰瘍、合部潰瘍、逆流性食道炎、

Zollinger-Bllison 症候群 :

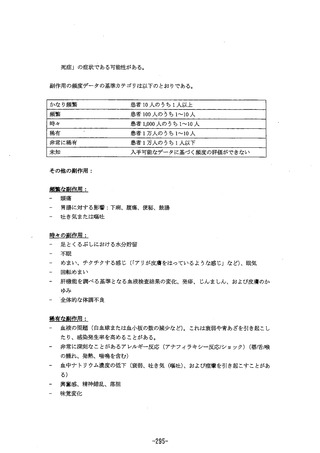

副作用発現率は 1.86%。 (283 例/15,180 例 : 承認時まで